2025.08.12.

鈴木謙介・社会学部教授がスマホ利用制限アプリ『Blockin』との共同研究成果報告会を開催

鈴木謙介・社会学部教授はスマホ利用制限アプリ『Blockin』を提供している株式会社Blockinとの産学連携により、現代の中高生がスマホとどのように向き合っているかを明らかにするために共同研究を行ってきました。これらの取り組みにより得られた知見を報告するために、8月6日、東京都渋谷区のSHIBUYA QWS(渋谷キューズ)にて研究成果報告会を開催しました。

会場には『Blockin』アプリの利用者を含む中高生約40名が主に集まり、鈴木教授の話に熱心に耳を傾け、また、後半に行われたワークショップでは同世代との交流を楽しみながらも真剣に意見交換を行っていました。

第1部に先立ち、株式会社Blockin 代表取締役 山尾佳則氏が、同社が提供するスマホ利用制限アプリ『Blockin』について紹介しました。『Blockin』は、「スマホとの付き合い方を自分で設計できるようにする」ことを目指し、“なんとなく使ってしまう”時間を減らして、利用者の自律的な時間設計をサポートするサービスです。中高生ユーザーの割合が高く、学習時間の確保や生活習慣の見直しに役立てられています。2023年5月のリリース以来、2025年7月時点で80万ダウンロードを突破しており、この日も日頃から『Blockin』を活用している参加者が多く、活用事例や効果の紹介に大きく頷く姿が見られました。

第1部の「分析結果報告」では、鈴木教授が関西学院高等部の生徒から協力を得ながら行った『Blockin』アプリ利用トライアル調査や、『Blockin』ユーザーに実施したアンケート調査などの研究データから、中高生がスマホに依存してしまう実態をひも解きました。

SNSで友だちから取り残されてしまうかもしれないという不安をスマホ依存の理由とする従来の考えに対し、鈴木教授は、明確な目的もなくスマホを触り始めてなんとなく使い続けてしまう日常的な利用行動、つまり、「うっかりスマホ」と「だらだらスマホ」がスマホ依存の要因であると独自の考えを示しました。高校生を主とする会場の参加者たちは、ハッとした表情をした後にうんうんと頷きながら、鈴木教授の分析を聞いていました。

第2部の「高校生に聞く『スマホとの距離感』」では、関西学院高等部3年生の松本葉月さん、国際基督教大学高等学校3年生の角田美郁さん、同高校2年生の山内康太郎さんが登壇。「どんなときに『うっかりスマホ』、『だらだらスマホ』をしてしまうか?」という質問に対し、山内さんは「テスト勉強をしなくてはならない現実から目を背けるためにスマホを触ってしまう。感覚的には数十分なのに、実際には2時間以上が経っていてショックを受けることもある」と話しました。

また、「『Blockin』との出会いと利用方法は?」という質問に対し、角田さんは「高校受験をかなり頑張った反動で高校入学からしばらく遊んでしまって、1年生の秋にこのままではまずいと思いアプリをインストールした。一定時間インスタグラムをブロックすると、勉強の時間ができるようになった」と自らの経験を振り返りました。

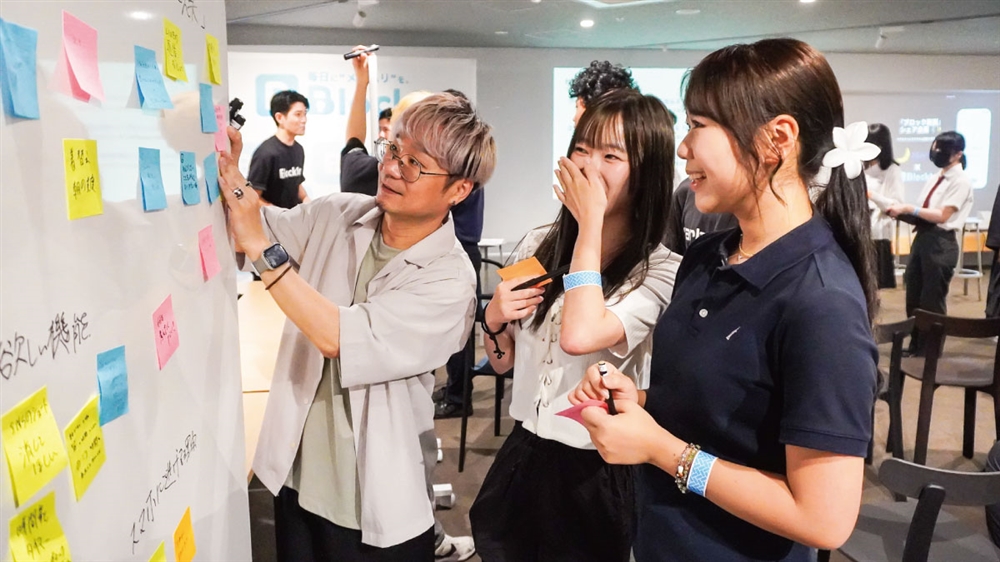

第3部の「みんなで考えてみる」では、参加者を交えたワークショップを行いました。ワークショップでは付箋を使いながら、スマホの使い方に関する「現実」と「理想」を言語化し、それぞれホワイトボードへ貼り出していきました。スマホ利用の現実として、「面倒くさいしやらないといけないけど気分が乗らないとき」、「友達とけんかしたり意見が対立して気分が落ち込んでいるとき」、「何も考えたくないとき」、「何かをやり終えた後の自分へのご褒美として」など、高校生のリアルな様子が表れていました。また理想の時間の過ごし方として、「SNSではなくて、読みたい本で時間を溶かす」というコメントもありました。

プログラム終了後には、山尾氏も登壇し、今後『Blockin』を通して実現したい世界や展望について語りました。スマホの誘惑を断ち切ることで「集中」できるようになり、集中できるからこそ“とりあえずやってみる”という「行動」が生まれ、そしてその行動を少しずつ続けていくことで「良い習慣」ができていく――この「集中・行動・習慣」が連動し、ユーザーが「理想のジブンに一歩、近づける」毎日を実現できるようにしていきたいと語りました。

最後、鈴木教授は「参加者も今回の報告会を通じて、スマートフォンとの向き合い方や課題解決の新たなヒントが得られたと思います。発表者と参加者が一体となり、社会に新たな視点を示した、実り多いイベントでした」と報告会の手ごたえを語りました。また、関西学院高等部の松本さんは「自分がなぜ『だらだらスマホ』をしてしまうのか、言語化できたのが大きな収穫。時間はあるけど頭を使いたくないときや、嫌なことがあったときの逃げ道として使ってしまう。関学高等部で取り組んでいるICT委員会での今後の活動に、今回得られた気づきを取り入れて、中学生への講演などに活かしていきたい」と力強く話しました。