2025.03.04.

火星深部に存在する岩石よりも重いマグマの正体は?-国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟搭載の静電浮遊炉で火星内部の謎に迫る-

2019年、アメリカ航空宇宙局(NASA)の火星探査機InSightにより初めて火星の地震が観測され、火星内部を伝搬した地震波の解析から火星内部構造の理解が進みつつあります。その成果の一つとして、火星の中心をなす核とその上の岩石層であるマントルとの間にマグマの層が存在することが発見され、この深部マグマの理解が火星の形成・進化の理解に重要な鍵であると考えられています。特に、液体であるマグマが火星深部に重力的に安定に存在するためには、マグマの密度がマントルを構成する岩石の密度よりも重くなる必要がありますが、どのような組成のマグマであれば火星深部に重力的に安定に存在しうるかは謎でした。

関西学院大学理学部 河野義生教授、岡山大学惑星物質研究所 近藤望特任助教、島根大学材料エネルギー学部 尾原幸治教授、愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター 桑原秀治特任講師、海洋研究開発機構高知コア研究所 中田亮一主任研究員、宇宙航空研究開発機構 小山千尋研究開発員、織田裕久主任研究開発員、石川毅彦教授、株式会社エイ・イー・エス 渡邊勇基主査らの研究グループは共同で研究を行い、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟搭載の静電浮遊炉を用いたマグマの実験により、これまで地上での実験では困難であったSiO2量が少なく、鉄に富むケイ酸塩組成のマグマの密度測定に成功しました。そして、実験結果を基に構築した密度モデルから、鉄に富むケイ酸塩マグマが火星マントルの岩石よりも高密度になり、火星深部の核-マントル境界に重力的に安定に存在しうることを示しました。研究成果はSpringer Nature社が刊行する国際誌「Communications Earth & Environment」に2025年3月3日(日本時間)に掲載されました。

本研究成果のポイント

・国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟搭載の静電浮遊炉を用いたマグマ実験により、これまで困難であった超高温下における鉄に富むケイ酸塩マグマの密度測定に成功しました。

・鉄に富むケイ酸塩マグマは火星マントルの岩石よりも高密度になることを明らかにしました。

・火星形成初期において存在したマグマの海(マグマオーシャン)が結晶化する中で、岩石よりも重いマグマが深部に沈み、火星深部の核-マントル境界において重力的に安定なケイ酸塩メルト層を形成した可能性があることを示しました。

研究の背景

マグマの物性を理解することは、私たち日本人にとって身近な災害の一つである火山現象の理解だけでなく、地球や火星などの惑星の形成と進化の理解においても重要な課題です。これまでの研究において、火山マグマのようなSiO2量が多い組成のマグマについては、密度・粘性率などの物性研究が多く行われてきました。一方、火星深部に存在するマグマは、地上の火山のマグマと異なり、SiO2量に乏しいかんらん岩的なケイ酸塩組成のマグマであると推測されています。かんらん岩組成は高い融点を持つため、一般的な電気炉では溶融させることが難しく、このような組成のマグマの実験を行うことは困難でした。さらに、一般的な電気炉を用いたマグマ実験では、液体であるマグマを保持するための白金るつぼなどの容器が必ず必要になりますが、マグマ中の鉄は容器と強く反応するという問題があり、火星深部における存在が推測されているような鉄に富むマグマの実験は困難でした。

今回の研究成果

本研究では、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟搭載の静電浮遊炉を用いることにより、これまでの実験技術的問題を克服し、鉄に富むかんらん岩的組成マグマの密度測定に成功しました。本研究は、「きぼう」での静電浮遊炉を利用した研究テーマ「低重合度のケイ酸塩融体における粘性、密度の温度依存性測定(略称:Silicate Melt)」*において宇宙実験を行いました。静電浮遊炉では、レーザー加熱を用いることにより2000℃を超える超高温下での実験が可能であるため、高融点のかんらん岩組成を溶融し、幅広い温度範囲でのマグマの密度の温度依存性データを測定することが可能です。さらに、国際宇宙ステーションの微小重力下において、容器を用いず浮遊したマグマの実験を行うことにより、鉄の反応の問題も克服しました。本研究では、かんらん岩組成の主要3成分MgO-FeO-SiO2からなる単純化した組成を用い、SiO2量比、FeO量比の異なるかんらん岩的ケイ酸塩マグマの密度測定を行いました。

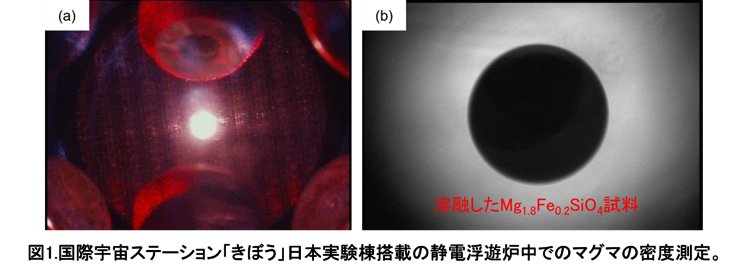

図1は「きぼう」日本実験棟搭載の静電浮遊炉中でのマグマ実験を示しています。図1aの中心で光っているのが浮遊状態で溶融したケイ酸塩マグマ試料(直径約2 mm)であり、微小重力下において3対の電極に働く電圧を制御することにより試料を浮遊させています。試料の加熱は4方向からの半導体レーザーにより行いました。高温加熱下で溶融した試料は国際宇宙ステーションの微小重力下において球形となるため(図1b)、溶融したマグマ試料の体積を精密に測定することが可能です。この溶融下で測定した体積と、宇宙実験後に地球に帰還した後に測定した質量からマグマの密度を決定しました。

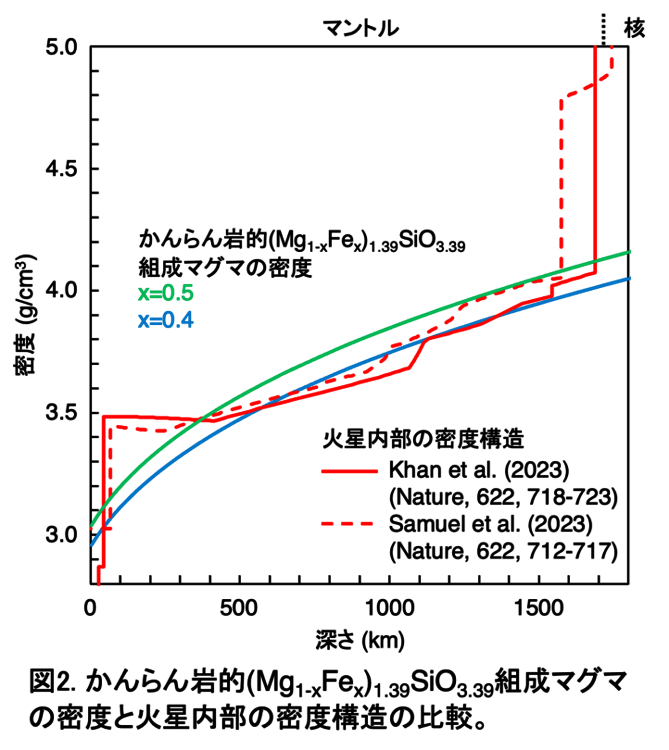

本研究で得られたSiO2量が少なく鉄に富むかんらん岩組成マグマの密度は、これまでの火山マグマ研究によるSiO2に富むケイ酸塩マグマの密度モデルから推測される値と大きく異なることが分かりました。そこで今回の密度結果を基に、かんらん岩マグマの密度の組成依存性・温度依存性モデルを構築し、さらに過去の高圧実験で報告されている密度の圧力依存性データと組み合わせて、火星内部における鉄に富むかんらん岩的組成マグマの密度を求めました。かんらん岩的ケイ酸塩マグマ組成として、単純化した(Mg1-xFex)1.39SiO3.39組成を用いました。その結果、鉄量比の増加とともに、マグマの密度は増加し、鉄量比x=0.4-0.5以上のマグマは、深さ1000-1500 kmの火星マントル深部の密度よりも高くなることが分かりました(図2)。これは、火星マントル岩石よりも重い鉄に富むかんらん岩マグマは深部に沈み、火星の核-マントル境界に重力的に安定に存在しうることを示しています。興味深いことに、本研究の密度測定から提案された火星深部マグマの鉄量比=0.4-0.5は、火星形成初期に存在したと考えられるマグマの海(マグマオーシャン)からの結晶化シミュレーションが示しているマグマ組成と一致しています。そのため、火星形成初期において存在したマグマの海が結晶化する中で、岩石よりも重いマグマの方が底に沈んだ可能性が示唆されます。この鉄に富むかんらん岩マグマは、火星の進化史の中で核-マントル境界に重力的に安定に閉じ込められていた可能性があり、火星内部の進化に大きな影響を及ぼした可能性があると考えられます。

今後の展望

本研究は、これまで主に材料科学研究で利用されてきた国際宇宙ステーション搭載の静電浮遊炉を地球惑星科学研究に応用した初めての実験であり、地球惑星科学において重要なマグマの研究に新たな展開をもたらす可能性があります。本研究の宇宙実験では、かんらん岩組成の中でも主要3成分MgO-FeO-SiO2に限定した単純な組成での実験を行いましたが、地球や火星の内部に存在する様々なマグマの物性の理解には、Al2O3やCaOなどのその他組成も含む実際のマグマ組成の実験が重要となります。本研究に続く宇宙実験として、「火星深部マグマの理解に向けた鉄に富むかんらん岩組成ケイ酸塩融体の密度・粘性率測定」が、2024年度「きぼう」での静電浮遊炉を利用した材料研究テーマとして選定されており、実際のマグマに近い複雑な組成を持つケイ酸塩組成についての宇宙実験の準備を現在進めています。さらに、地球や火星の内部は温度だけでなく圧力も高い環境にあるため、マグマの物性の圧力依存性を理解するために、大型放射光施設SPring-8での高圧実験などを組み合わせた研究も進めており、マグマの物性の組成・温度・圧力依存性を包括的に理解することを目指しています。

* https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/subject/science/73067.html

論文情報

著者:Yoshio Kono†,*, Chihiro Koyama, Nozomi M. Kondo, Koji Ohara, Hideharu Kuwahara, Ryoichi Nakada, Yuki Watanabe, Hirohisa Oda, Takehiko Ishikawa

†筆頭著者;*責任著者

論文タイトル:Gravitational stability of iron-rich peridotite melt at Mars' core-mantle boundary

掲載ジャーナル:Communications Earth & Environment

DOI:

https://doi.org/10.1038/s43247-025-02117-3

特記事項

本研究は日本学術振興会、科学研究費助成事業(科研費)(課題番号:22K18736, 23KK0065)の支援を受けて行われました。

(共同リリース)火星深部に存在する岩石よりも重いマグマの正体は?-国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟搭載の静電浮遊炉で火星内部の謎に迫る-PDFリンク