2024.12.14.

高い生物活性ポテンシャルを有する第4級アンモニウム塩の新しい基盤合成技術を開発~光触媒で迅速構築した分子ライブラリーから植物に耐塩性を付与する分子を発見~

関西学院大学理学部の村上慧准教授、榊原陽太助教、理工学研究科博士課程後期課程の木之下拓海さん、京都府立大学生命環境科学研究科の平野朋子准教授らの研究グループは、光触媒を用いる第4級アンモニウム塩の分岐型合成法を確立しました。この手法により、多様な構造をもつ第4級アンモニウム塩の分子ライブラリーの迅速な構築を可能にしました。さらに、このライブラリーの中から植物に耐塩性を付与する分子を発見しました。これを可能としたのはα-アンモニオラジカルという化学種の新たな発生法を見つけ出したことにあります。光触媒を用いる新手法によって、自在にα-アンモニオラジカルを発生させることが可能となりました。1999年の論文報告を最後に研究が停滞していたα-アンモニオラジカルの化学に新しく光を当てることにより、その有用性を示しました。

本研究成果は、発展途上にあった第4級アンモニウム塩の新たな基盤合成技術として位置付けられます。

さらに、発見された生物活性分子は、外部から「ごく微量」「かけるだけ」で、植物に対して耐塩性とともに成長促進も付与することから、塩害地域の農業などに貢献することが期待されます。

本研究成果は12月14日(日本時間)にCell Press社が刊行する「Chem」に掲載されました。

本研究成果のポイント

・医薬品や農薬に広く用いられている第4級アンモニウム塩の分岐型合成法を確立。

・医薬品を含む多様な構造を有する分子ライブラリーを迅速に構築。

・植物に耐塩性を付与する小分子の発見。

研究の背景と概要

第4級アンモニウム塩は窒素原子に4つの炭素官能基が結合し、正電荷をもつ化合物です(以下、第4級アンモニウム塩をアンモニウム塩と略記)。この正電荷に起因した特異な物性を示すことから、界面活性剤、イオン液体、医農薬品など様々な有用物質に利用されています。しかし、アンモニウム塩を合成する手法は限られていました。特にアンモニウム塩を原料として、他のアンモニウム塩へと変換する研究は立ち遅れており、発展の余地を残しています。

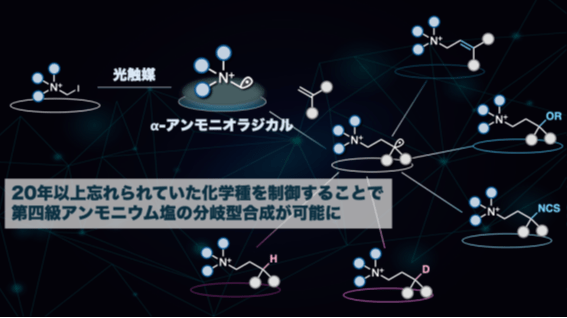

本研究ではα-アンモニオラジカルという化学種に着目し、この課題にアプローチしました。α-アンモニオラジカルは1999年の論文報告を最後に20年以上“忘れられていた”活性種です。本研究グループは、このラジカルの潜在的な有用性に2021年から着目して研究を進めてきました。

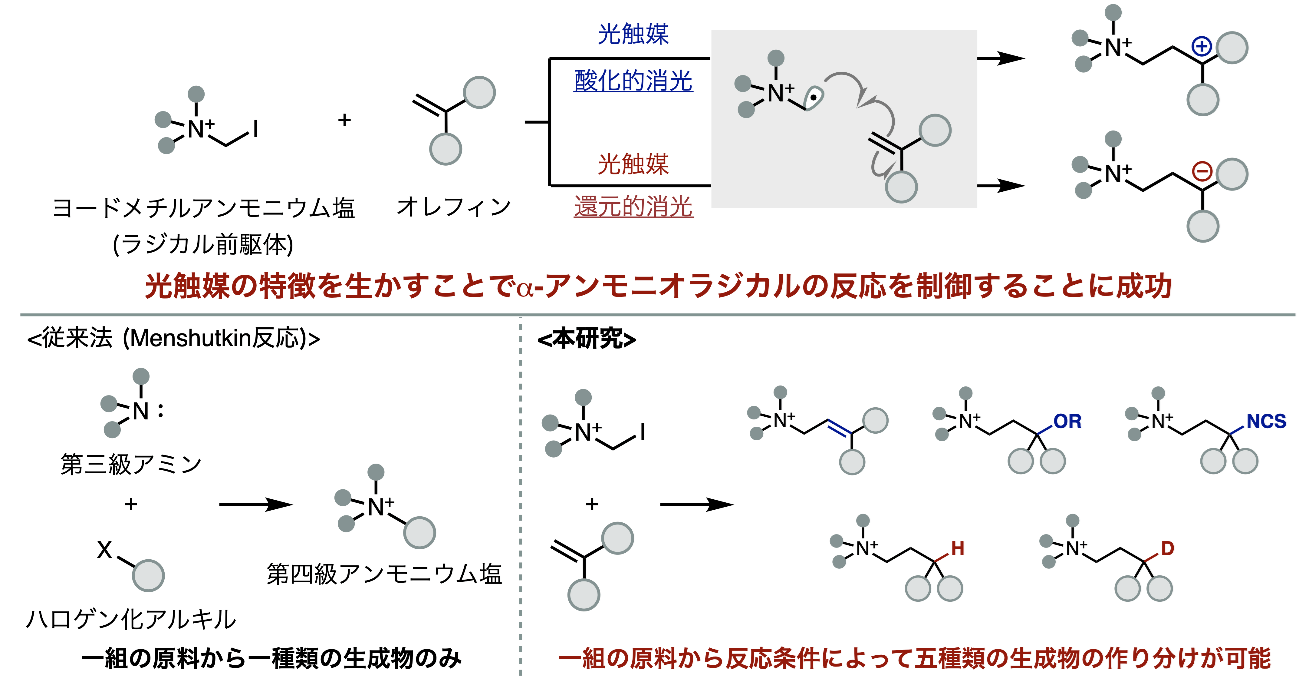

本研究では、光触媒を用いてα-アンモニオラジカルを自在に発生させることで、アンモニウム塩を変換する合成法を確立しました(図1)。新たなラジカル発生法により、同一の原料から2つの異なる生成物を選択的に作り分ける分岐型合成も実現しました。最小の工程数で多様なアンモニウム塩を合成できることから、医農薬の開発に活用できます。さらに、アンモニウム塩の変換により、重水素化された医薬品分子など様々な有用分子を簡便に合成できることも明らかにしました。重水素化された医薬品は新しいカテゴリーの薬として、近年着目されており、その合成法への関心が高まっています。

本手法の有用性は、医薬品の新たな合成ルート提供にとどまりません。本研究グループは、合成した分子の中から植物に耐塩性を付与する分子を発見しました。塩害は世界的な問題であり、世界の農地の4%が塩害を受けており、その経済損失は年に273億ドルと言われています。これまで

詳細な研究内容

近年、有機化学の領域において光や電気といった新たなエネルギー源を用いるラジカル反応 注2)が世界的潮流として、注目を集めています。ラジカル反応は、従来の有機化学の主流であったイオン反応では不可能な反応を行うことができるため、様々な有用物質の合成を一新してきました。しかし、これまでに開発されているラジカル反応はその多くが電荷をもたない中性のラジカル種、もしくは同一の原子上にラジカルとイオンが存在するラジカルイオン種を利用するものに限られています。このような背景の中、本研究グループはディストニックラジカルカチオンと呼ばれるラジカルとイオンが結合を介して異なった原子上に孤立している化学種に着目しました(図2)。ディストニックラジカルカチオンの一種であるα-アンモニオラジカルは1990年代にその発生法が報告され研究が行われていましたが、反応性が高すぎるために制御が難しく、分子内でのオレフィン注3)に対する付加反応しか成功例がありませんでした。

本研究では光触媒を利用することにより、α-アンモニオラジカルを自在に制御することに成功し、α-アンモニオラジカルとオレフィンの分子間反応を達成しました。今回開発した手法では、光触媒の酸化的消光と還元的消光注4)という現象を反応条件でコントロールすることにより、同一のアンモニウム塩とオレフィンの組み合わせから5種類の異なった構造をもつアンモニウム塩を作り分けることができます(図3)。従来、アンモニウム塩は1890年に開発されたMenshutkin反応(第3級アミンとハロゲン化アルキルの求核置換反応)を用いて合成されていました。この従来法では一組の原料の組み合わせから一種類の生成物しか合成することができないため、今回開発した手法によってアンモニウム塩合成を格段に効率化することができました。

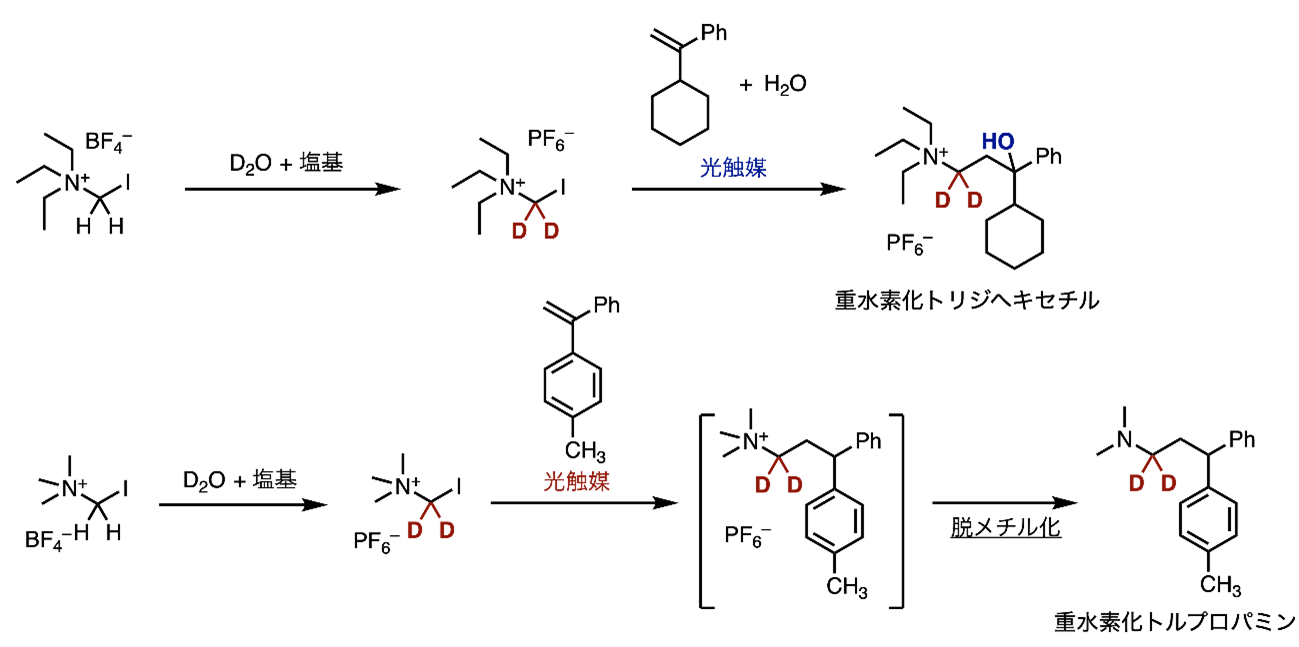

さらに、本研究グループは開発した手法を用いることで創薬分子やその誘導体を簡便に合成できることも明らかにしました。例えば、医薬成分であるトリジヘキセチルは本手法により入手容易なオレフィンから一段階で合成できます。また、合成に用いるラジカル前駆体であるヨードメチルアンモニウム塩の高い酸性度を生かすことで、部分的に重水素化されたトリジヘキセチルやトルプロパミンを合成することにも成功しました(図4)。重水素化された医薬品化合物は代謝安定性の向上が期待できることから創薬分野において注目されている分子群であり、本研究が創薬研究にも応用されることが期待されます。

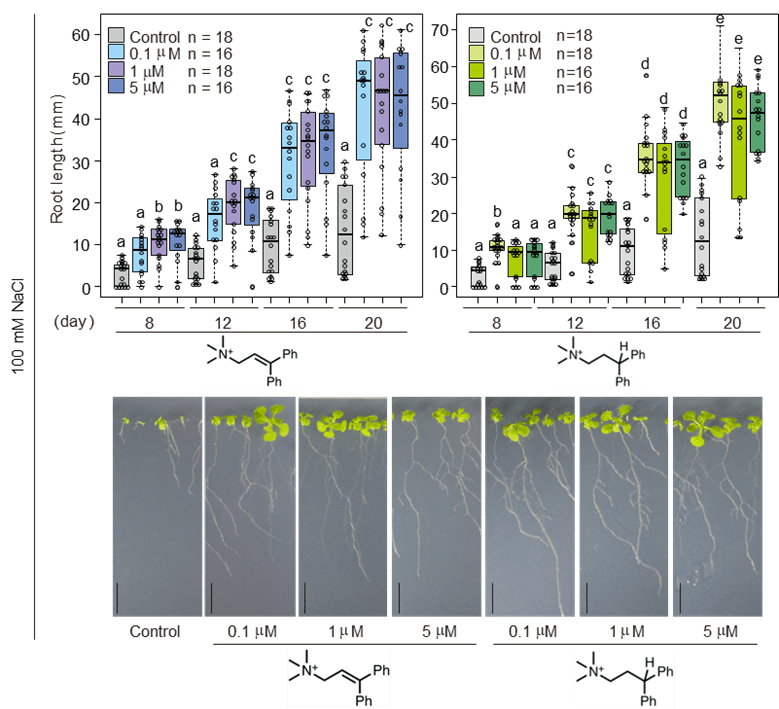

また、本手法により合成した第4級アンモニウム塩を利用したケミカルスクリーニング注5)において、植物に耐塩性を付与する新たな生物活性分子を発見しました。本研究にて合成した分子から構築される分子ライブラリを用いて、耐塩性付与に関する評価を行いました。この分子は,100 nM(ナノモーラー)という非常に低濃度で効果を発揮し、塩耐性とともに成長促進を付与します(図5)。土壌の塩分濃度の上昇による植物の生育阻害は世界的に深刻な問題となっており、今回発見した分子はこの問題の解決に貢献することが期待されます。

本成果は、Cell Pressの国際誌「Chem」に12月14日付け(日本時間)で掲載されました。なお、本研究の一部は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR20D8:村上慧, JPMJPR20D5:平野朋子)、研究活動スタート支援(22K20545:榊原陽太)、若手研究(23K13753:榊原陽太)、基盤研究(B)(24K01492:村上慧)、官民による若手研究者発掘支援事業(JPNP20004:村上慧)、宇部興産学術振興財団(村上慧)、武田科学振興財団(村上慧)、アステラス病態代謝研究会(村上慧)、上原記念生命科学財団(村上慧)の支援によって実施されました。

今後の展望

今回、本研究グループはα-アンモニオラジカルという化学種を自在に制御し、発生する新手法を開発しました。本成果により、これまで有機合成化学において未開拓であったディストニックラジカルという化学種の秘める可能性を明らかにすることができました。その重要性と有用性は本研究グループが示した医薬品合成からも明らかです。さらに合成したアンモニウム塩の分子ライブラリーから、世界に先駆けて耐塩性付与分子を発見しました。

本手法の有用性はこれにとどまりません。合成できる第4級アンモニウム塩は界面活性剤やイオン液体、医農薬品など私たちの生活に欠かせない様々な物質に含まれている構造です。これらの化合物の新たな合成ルートとなる本手法は、医農薬分野や材料分野にも大きな波及効果が期待されます。

用語説明

注1)灌漑

作物を育成するために農地に人工的に水を供給すること。

注2)ラジカル反応

不対電子をもつ化学種が引き起こす反応のこと。現在利用されている反応の大部分は電子対が関与する極性反応であるが、近年の光触媒技術や電解技術の発展により、ラジカル反応が大きな注目を集めている。

注3)オレフィン

二重結合をもつ有機化合物の総称であり、代表的なものとしてエチレンやプロピレンなどがある。

注4)酸化的消光と還元的消光

光によって励起した発光体の発光強度が電子移動を経ることで減少する過程のこと。励起状態にある発光体が外部酸化剤によって一電子酸化を受けて消光する過程のことを酸化的消光、外部還元剤によって一電子還元を受けて消光する過程のことを還元的消光という。

注5)ケミカルスクリーニング

多くの化合物の中から目的とする作用をもつ化合物を選別すること。

論文情報

<著者>

Takumi Kinoshita, Yota Sakakibara, Tomoko Hirano+, and Kei Murakami+

+責任著者

<論文タイトル>

Switchable diversification of quaternary ammonium salts using photocatalysis

<掲載ジャーナル>

Chem

<DOI>

10.1016/j.chempr.2024.11.004

(リリース)高い生物活性ポテンシャルを有する第4級アンモニウム塩の新しい基盤合成技術を開発PDFリンク