各教育分野でも研究者としても

評価される質の高い教授陣を紹介

理工学研究科 建築学専攻※

※2025年4月開設

建築デザインの実践に基づく

建築デザイン理論の構築

教授 米田明

建築デザインを実践し建築デザイン理論を研究する

建築の領域には、多岐にわたる専門分野がありますが、大別すると工学的なエンジニアリングの領域と人文学的なアートの領域に分かれます。前者には、 構造、設備、構法、材料などの分野が含まれ、後者には、建築史、都市史、建築計画、都市計画、建築デザイン、都市デザイン、ランドスケープデザインなどの分野が含まれています。私は、この中で建築デザインを専門とし、建築家としての建築設計の実践に基づいて、多岐にわたる専門分野の知見を総合し、固有の場所、文脈にふさわしい建築をデザインする理論を研究しています。

- Profile

- 1966年聖和女子短期大学附属聖和幼稚園(現:関西学院幼稚園)卒園、1982年東京大学工学部建築学科卒業、1984年東京大学大学院修士課程修了、1984~89年竹中工務店設計部、1989~91年ハーバード大学デザイン大学院修士課程(MArch II)修了、1991年建築設計事務所アーキテクトン設立、2004~20年京都工芸繊維大学准教授、教授、2021年より関西学院大学建築学部教授、京都工芸繊維大学名誉教授。

総合政策研究 国連システム政策専攻※

※2025年4月開設

難民の国際保護

国際人権、平和構築

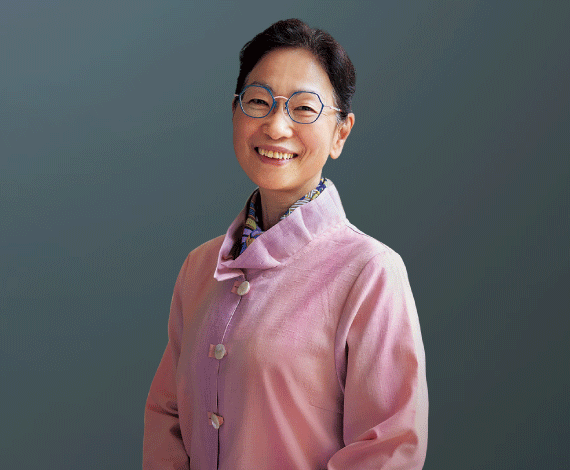

教授 清水康子

世界での経験を基に日本での共生社会をめざす

私は、25年間国連難民高等弁務官事務所の職員として、30以上の国々で難民支援のための制度作りに関わり、その間、国際人権の理念、政治的な思惑、当事者の感情が交錯する現実と直面してきました。問題の一つは、世界の紛争を長引かす原因になっている国々が、その紛争のために生じた難民の受け入れに対してより制限的な政策に転換しているという矛盾です。現在は、日本の難民政策に関して支援団体や当事者と協働する研究手法で、共生・平和創造を高めるためのアプローチを探索しています。

- Profile

- 関西学院大学経済学部卒業。ハワイ大学にて修士(MSW)取得。関西学院大学総合政策研究科にて博士(総合政策)取得。JICA青年海外協力隊員としてガーナに赴任。1994年にUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)に入所。イエメン事務所副代表、UNHCRインド・モルディブ事務所代表などを務める。2019年10月より関西学院大学総合政策学部特別客員教授。2021年4月より教授。

神学研究科 神学専攻

生態学的観点に基づく

キリスト教倫理、キリスト教文化研究

准教授 柳澤 田実

宗教と自己犠牲誘発の関連性を科学的に解明したい

キリスト教をはじめとする宗教には「利他の精神」の考え方があります。中でも「自己犠牲」には美談につながるものと暴力的な側面があり、前者は日本のアニメや漫画、あるいはチームスポーツによく見られる「自分を捨てて仲間を助ける」行動、後者は自爆テロなどが挙げられます。これらは洗脳だけでは説明しきれないものがあります。自己犠牲はさまざまな要因から起こる行動とも言えますが、私はその中から宗教との相関について科学的に解明していきたいと考えています。

- Profile

- 1999年東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻修士課程修了、2004年3月東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程単位取得満期退学、2006年3月博士号(学術、東京大学)取得。清泉女子大学文学部、南山大学人文学部を経て、2009年から現職。

文学研究科 総合心理科学専攻

主に神経生理学的手法による

認知・行動神経科学的研究

教授 佐藤 暢哉

神経科学的手法を用いて空間認識や社会的行動が起きるメカニズムに迫る

人は移動するときに、どのように道を記憶しているのでしょうか。脳内ではとても複雑な処理を行っているはずです。また、人間や動物はなぜ社会的な行動を取るのでしょうか。私は、記憶したり、利他的な行動を取ったり、あるいは物事に感動したりする理由は何か、そのメカニズムはどうなっているのかを神経科学的な手法を用いて解明する研究をメインテーマにしています。

研究活動では、大学院生が新たな発見をすることもあります。私とともに心の働きを脳の視点から探求しましょう。

- Profile

- 2000年広島大学大学院生物圏科学研究科博士課程修了。在学時に京都大学霊長類研究所共同利用研究員、大学院修了後、日本学術振興会特別研究員(日本大学)、科学技術振興機構博士研究員、日本学術振興会海外特別研究員(ロチェスター大学)などを経て、2009年関西学院大学文学部総合心理科学科准教授、2014年から教授。

社会学研究科 社会学専攻

広告の社会史、ユース・

サブカルチャーズ、メディア文化

教授 難波 功士

広告史からポップカルチャー サブカルチャーから時代を読み解く

大学卒業後、広告代理店に勤務しながら大学院に通い、民間放送始まって以降の広告史を再構成する研究を行いました。その後に大学に転じ、広告コミュニケーションの社会学的、社会史的研究に加え、サブカルチャー、ポップカルチャー、戦後から現代までの若者とその文化の生成や変容、伝播について歴史学の手法を用いながら研究しています。その一方で新書の執筆や、書評や評論なども手掛けています。研究者としてさまざまなアウトプットの機会を活用し、知見の発信に努めています。

- Profile

- 1984年京都大学文学部卒業、同年博報堂入社。1993年東京大学大学院社会学研究科にて修士号を取得。12年間の会社員生活を経て、1996年に関西学院大学社会学部に転職。2008年博士号(社会学、関西学院大学)取得。2022年4月より大学図書館長。