[ 大学院総合案内 ] 文学研究科 文化歴史学専攻 博士課程後期課程修了

木村 遥さん

プロフィール

2021年 文学研究科にて博士学位取得 博士(芸術学)

日本学術振興会特別研究員DC2、PD(博士号取得に伴う資格変更)を経て、2023年4月より文学部助教(若手研究者スタートアップ制度/特別任用助教)。

2025年4月 日本学術振興会特別研究員PD(予定)。

専門は音楽学および楽器学。

木村 遥先生に、大学院への進学や研究者を志す魅力等について伺いました。

研究内容について教えてください。

ヨーロッパ全域で古くから演奏されてきたハーディ・ガーディという楽器に注目して、西洋音楽史の研究に取り組んでいます。この楽器は、17世紀頃まで主に農民や物乞いといった社会的に身分の低い人びとに演奏されていたのですが、18世紀のフランスでは上流階層の人びとにも奏でられるものとして広まりました。ルイ15世の妃マリー・レクザンスカが好んで演奏した記録が残っていたり、W. A. モーツァルトが作品を発表していたりと、実は歴史の表舞台にも顔をのぞかせていたんです。

演奏者の身分が変わると、それに伴って「演奏される場所(場面)」にも変化が現れます。ハーディ・ガーディは、農民に演奏されていた頃は結婚式や舞踊の伴奏に用いられ、屋外で演奏されることが多かったのですが、宮廷に取り入れられてからは室内で演奏するための二重奏作品が数多く作曲されました。私は、主に演奏者ないし演奏される場の変化によって生じた現象(楽器構造、楽器製作者、音楽作品、演奏者、演奏の場、音楽批評誌の内容など)に着目して、当時の音楽に対する思想、社会背景の解明に取り組んでいます。

研究の面白さや魅力について教えてください。また、研究に興味を持ったきっかけがあれば教えてください。

中学生の頃から音楽に興味があり、音楽学を学びたいと思って関西学院大学に進学しました。ハーディ・ガーディを知ったのは大学3年生の時です。その音色と演奏動作の奇抜さに衝撃を受け、頭から離れなくなりました。当時は、日本語で参照できる情報はごく僅か。そこで、卒業論文でこの楽器の歴史について調査しようと考えたんです。卒業論文を書き進めていくうちに、この楽器の演奏者の身分が多岐にわたることや、人びとの思想によってその立場が左右されていたことを知り、その面白さに心を鷲掴みにされました。楽器が変われば、音楽も変わる。逆も然りです。人や作品を注視するだけでなく、そこでどんな楽器が用いられていたのか、どんな楽器が作られていたのか、どんな風に評価されていたのかに目を向けることで見えてくる音楽史がある。これが私にとっての研究の魅力であり、研究に興味を持ったきっかけでした。

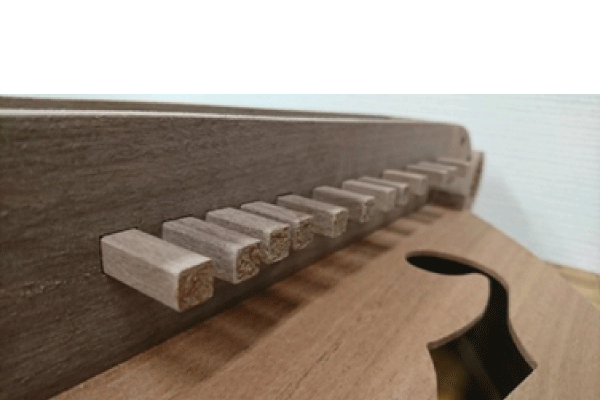

音楽は自他とのコミュニケーション手段の一つでもありますが、音楽を研究する行為によっても、どんどんネットワークが広がっていくことを実感しています。たとえば、日本では楽器を入手するのも一苦労です。そこで大学院在学中に、楽器構造についてより詳しく知るために、楽器を一から製作しました。関西学院大学元教授の故・網干毅先生や、古楽器製作家の方にアドバイスをいただきながら、1年ほどかけて完成させたのですが、もともと手先を使うのが好きなのもあって、楽しくて仕方なかったです。そのほか、楽器の音響工学研究に協力させていただいたこともあります。無響室でハーディ・ガーディを鳴らして、音がどの方向に飛んでいるかを計測していただいたんです。こうした楽器製作や音響工学といった分野を超えたつながりは、この楽器が珍しくて興味を持ってもらいやすいからなのかもしれません。

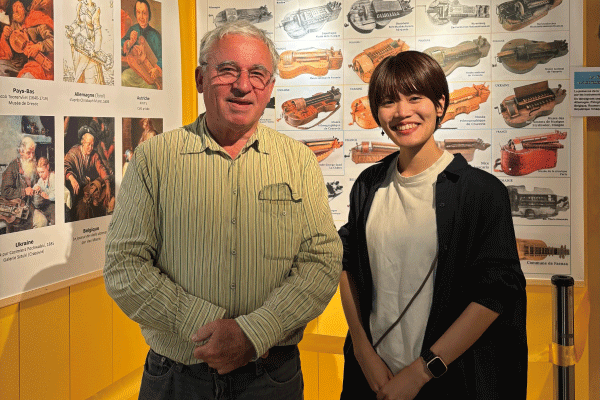

ちなみに、ハーディ・ガーディを研究している人も世界的に僅少です。1980年頃に出版された論文は比較的多く存在するのですが、それ以降は右肩下がりに研究者が減って(高齢化が進んで)います。2024年夏にハーディ・ガーディ研究者のジャン=フランソワ・シャサン氏と直接の面識を得ることができたのですが、およそ10年研究を続けてきて、これが自分以外のハーディ・ガーディ研究者との初めての出会いでした。

私も、私の研究も、こうした人とのつながりに支えられて今日まで続いてきました。こうした出会いも、私にとってかけがえのない研究の魅力の一つです。

▲製作途中のハーディ・ガーディ

▲無響室で

▲シャサン氏と

在学中に日本学術振興会特別研究員(DC2)にも採択されていますが、いつから申請を考えておられたのでしょうか?

博士課程前期課程に入学した時から後期課程への進学を視野に入れていたので、前期課程1年生の4月には特別研究員への申請を意識していましたね。大学院進学にあたって両親に課された条件が「大学院進学と同時に経済的に自立すること」だったので、少しでも可能性があるなら挑戦しようと決めていました。特別研究員DCに挑戦できる機会は3回あり、苦戦の末、3回目の最後の挑戦で2021年度特別研究員DC2の採用内定をいただくことができました。

しかし採用期間はコロナ禍の真っ只中。西洋音楽研究には現地での調査が欠かせないので、海外渡航が制限されていたのは痛手でした。ただ、こうした状況をうけて世界中の博物館のデジタル化(バーチャル・ミュージアムやデジタルアーカイブの整備)が驚異的なスピードで発展したのは嬉しい誤算でもありました。コロナ前だったら現地で閲覧することしかできなかったL. モーツァルトの自筆譜を、PDFデータにしてドイツの図書館から送ってもらったこともあります。もちろん利用料は発生したのですが、特別研究員の研究奨励費(科研費)で支払うことができました。特別研究員のありがたいところは、月20万円の研究奨励金とは別に研究奨励費(科研費)をいただける点です。生活費をあまり気にすることなく研究に必要な資料を購入することができたのは、非常に助かりました。

日本学術振興会特別研究員(DC2)の採用期間終了後、現在は関西学院大学若手研究者スタートアップ制度を活用し、文学部の特別任用助教として研究活動の傍ら、授業も担当されています。2025年度からは日本学術振興会特別研究員(PD)に採用が内定されているとのことで、本学の制度の利用は2024年度末までとなりましたが、この制度が研究活動に与えた影響や感想を教えてください。

研究を続ける方法は分野によってさまざまな選択肢がありますが、音楽学では大学教員を目指すケースが多いです。少子化も相まって大学教員のポストも減少傾向にあるなか、任期付きとはいえ母校で雇ってもらえるのは非常にありがたいことでした。

また、大学院時代の恩師の「教員としての姿」から学ぶ点も数多くありました。同じ教員として研究室の運営に関わらせていただくことで、どういう観点で学生を指導されているのかという、いわば裏側とも内面ともいえる部分を、間近で見せていただくことができたんです。大学院時代は研究者としての姿勢を、特別任用助教の間は教育者としての姿勢を学ばせていただいたように思います。2年の採用期間で得たものはたくさんありますが、上記のような経験を通して「目指す研究者・教育者像」が明確になったのは大きな収穫です。私が恩師にしていただいたように、私も「他者に何らかのきっかけを与えられるような研究者・教育者」になるために、これからも努力を続けていく所存です。

大学院の受験を考えている方や研究者を目指している方にメッセージをお願いします。

将来の不透明さ、経済的な不安、研究がうまく進まない時の焦燥感など、心が折れそうなことは幾度となくありました。大学院に進学しなかった未来を想像したこともあります。しかし私も、そしておそらく皆さんも、大学院受験を検討する時点で、研究する行為や自分の研究テーマに対して何らかの思い入れがあるのです。「たられば」を考えてしまうなら、まずは自分の心に素直に従って、あとは「あの時ああしてよかった」と思うために努力するしかありません。私も道半ば、これからも研究の道を歩んでいけるように邁進したいです。