国連・外交フィールドワーク参加学生の声

※内容は取材当時のものです。

小畑 理紗さん(工学部)

- 参加プログラム:国連・外交フィールドワーク

- 派遣先:東ティモール、バリ

- 参加年度:2023年度

プログラムに参加した理由

私が「国連・外交フィールドワーク」に参加した理由は主に2つあります。

1つ目は1年生の夏休みに関学の海外理工学プログラムの「シリコンバレーINOVATIONプログラム」に参加したことです。そこでは仲間から自ら行動することの大切さ、自分が育った文化や環境と全く異なる生活の面白さを学びました。この経験をきっかけに多文化を学ぶことや国際関係に興味を持ち、学部副専攻の「国連・外交プログラム」にチャレンジしました。また、先進国であるアメリカの文化を学んだので、途上国を訪れ、学びたいという気持ちが芽生えました。

2つ目は「国連・外交プログラム」での授業です。プログラムの授業では国連の歴史や途上国の援助と発展、各国間の関係について学び、様々なバックグラウンドを持った学生とともに実践的なケーススタディを行うことで新たな視点や知識を得ることができました。この授業を通して、特に途上国に興味を持ち、実際に現地を訪れ、現場のリアルな状況を自分の目で見て、肌で感じたいと強く思うようになりました。

これらの理由から、主体性を持ち、プログラムを仲間と組み立て、仮説検証を行う「国連・外交フィールドワーク」に参加したいと考えました。

1日のスケジュール

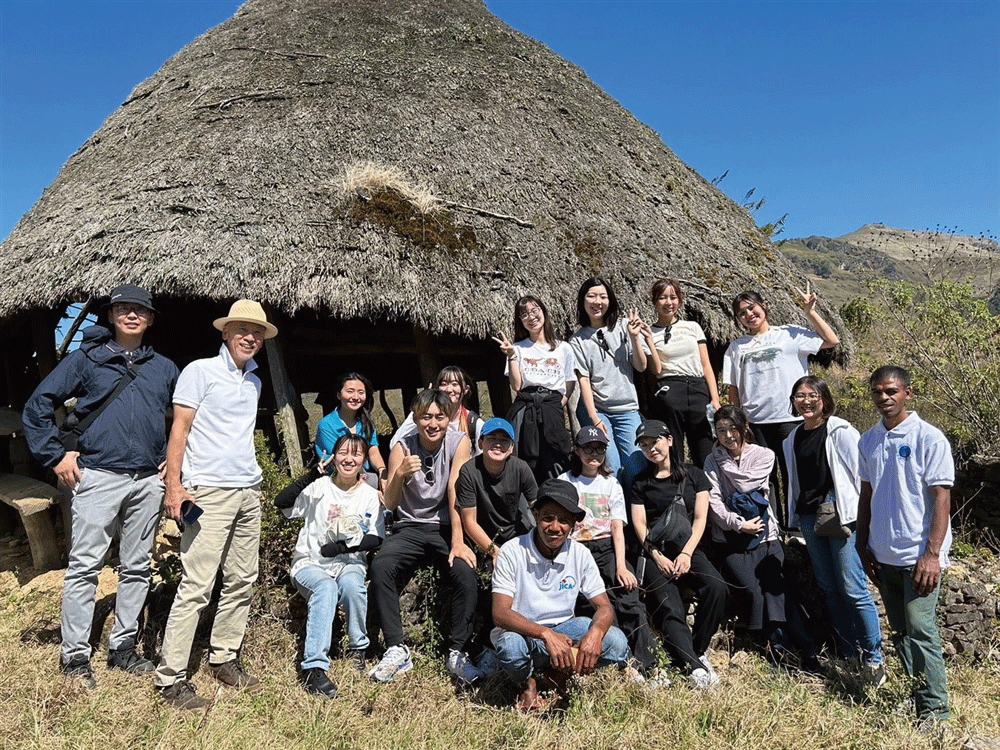

東ティモールとインドネシアのバリ島では国連機関や国際NGO、大使館などを訪問した日が約7日間ありました。これらの機関は自分たちの興味や関心に基づいて立てた仮説を検証するために選定しアポイントを取ったものや本プログラム担当の久木田 純先生(元ユニセフ カザフスタン事務所代表)のコネクションを通じて訪問したものです。国際機関やNGOの方々からはそれぞれの機関や活動内容についてお話を伺い、私たちの抱える多くの質問に時間の許す限り丁寧に答えていただきました。食事会を含めると10回以上の機会で多くの方々からお話を伺うことができました。日中は1日に2〜3機関を訪問してお話を伺い、夜にはチームのメンバーでその日の振り返りを行い、明日はどんな質問をするかなどのミーティングを重ねました。朝から晩まで予定が詰まったスケジュールだったと思います。加えて、2日間はレラライ村に滞在しました。首都のディリからレラライ村まではバスで片道8時間かけて移動しました。入村の儀式に参加し、村の食事をいただき、ホームステイや学校訪問を通じて現地の生活やレラライ村の教育の現状を知る機会を得ました。

印象的な出来事

レラライ村での滞在は、私にとって非常に印象的な経験でした。入村の儀式では太鼓などの音楽と村の人たちが集まり、温かく歓迎していただきました。村は水道がなく、ホームステイさせていただいた家はトタンなどでできており、照明は小さな電球が数個あるだけで、常に薄暗い状態でした。また、夜と翌朝に数種類の料理をふるまっていただき、おいしい食事を一緒に楽しみました。食事の際は男性が食べ終わってから女性が食べるという順番があり、印象に残っています。夜はみんなで見たことないほどの数の星を眺め、その夜空が今でも脳裏に焼き付いています。教科書で学んだ現地の生活のイメージは持っていましたが、一泊してみるとその生活の困難さは想像以上でした。便利なものにあふれた生活をしている私にとっては困難に感じたのかもしれません。しかし村の人たちにとってはそれが日常であり、幸せそうに見えました。レラライ村だけでなく、東ティモールの人々の時間がゆったり流れているようで、自分たちの幸せを周囲の人と共有して生きている姿はとても魅力を感じました。

プログラムで得た経験

このプログラムを通じて、私は発展途上国である東ティモールの多くの課題は複雑に絡み合っていることを学びました。例えば、私のチームが仮説検証のテーマとした就学前教育の問題の調査では、教科書や授業の言語が一致していない問題や、保護者の教育に対する意識の低さ、子供が労働力として扱われる現実など、教科書では知り得なかったリアルな状況を目の当たりにしました。また、UNICEFが進めるコミュニティプリスクールの取り組みなど、課題に即した解決策についても学びました。また、教育全体の課題としては、教育の質や教師の給与問題、教材の不足といった課題があり、現地の教育環境の改善には多方面からの持続可能な支援の必要性を感じました。

加えて、一緒に参加した高い志や多様なバックグラウンドを持つ仲間からは刺激を受け、自分自身の能力不足を痛感し、より深い知識を身に着け、発言に自信を持てるようになりたいと思うようになりました。このプログラムの経験を通じて、私は国際分野の知識を深めることができ、同時に自分自身の将来像をより具体的に考えるきっかけとなりました。

プログラムに関心をもっている方へのアドバイス・メッセージ

国際分野に興味がある人や、発展途上国の現状のリアルに体感したい人に加えて、白紙の状態からプログラムを計画する主体性を身に着けたい人、将来に悩んでいる人などにこのプログラムへの参加をお勧めします。日本とは全く違う新鮮な生活や途上国の課題を目の当たりにすることで、教科書や授業だけでは得られない深い学びがあると思います。

参加を検討する人には、私の経験から、訪問機関や宿泊施設などのアポイントをメンバーで協力して計画的に行うこと、渡航前の入念な研究の事前調査を行うこと、その調査を活かして質問を積極的にすることに気を付けていただきたいです。過酷な思いをたくさんするかもしれませんが、その経験が今後の自分の生きていく宝物になると思います。私はこの経験を通じて、発展途上国に貢献できるようなキャリアを築きたいと思い、国際ボランティアに参加を決めました。

将来の道を考えるきっかけとして、国連・外交フィールドワークに挑戦してみてください。新たな可能性が広がることを願っています!