研究者 他の地域の魅力を知ったとき、 自分の地域にしかない魅力を見つけることができる

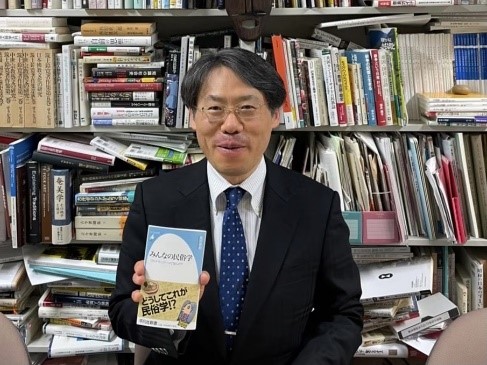

プロフィール

1967年東京都生まれ。関西学院大学社会学部・大学院社会学研究科教授、世界民俗学研究センター長、文学博士。

筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。専門は、現代民俗学、民俗学理論。韓国、中国、日本各地などでフィールドワークを行なっている。

著書に『みんなの民俗学』(平凡社新書)、『民俗学を生きる』(晃洋書房)、『〈生きる方法〉の民俗誌』(関西学院大学出版会)、『日本より怖い韓国の怪談』(河出書房新社)、『文化人類学と現代民俗学』(共著、風響社)、編著に『引揚者の戦後』(新曜社)、『民俗学読本』(共編著、晃洋書房)などがある。

皆さんは「民俗学」についてご存じでしょうか??

今回は「社会学部」で学べる学問の一つである「民俗学」に焦点を当てて、現代民俗学の専門家である島村恭則教授にお話を伺ってきました!!

記事の前半では民俗学とその研究手法について紹介します。

早速質問なのですが、民俗学とはどのような学問なのでしょうか??

皆さんはアマビエについて知っていますか? アマビエは九州地方で江戸時代に出現した妖怪だと言われていて、コロナ禍で再発見され、「疫病よけ」に効果があるとされています。このように、疫病避けとして流行したアマビエなどの妖怪、言い伝え、祭り食文化など、身近な生活の中に出てきた、合理的ではなく割り切れないもの、非公式的な文化を研究対象とするのが民俗学です。

民俗学はどのようにして研究されるのでしょうか??

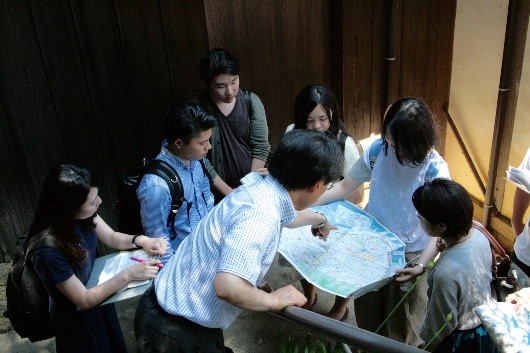

座学でももちろん民俗学を学ぶことができるのですが、フィールドワークが民俗学の基本です。フィールドワークとは、自分の足で日本各地に赴き、現地の人たちに話を聞いたりして、その土地の習俗や言い伝え、伝説などをテーマに調べることを指します。

先生が考える、学生にとってのフィールドワークの魅力は何でしょうか??

異なる世代の人たちと関わることで、社会の現実に触れられることだと思います。北海道で大雪のなか暮らしているおじさんや、九州の長崎県にある老舗和菓子屋の奥さんなど、普通に大学生活を送る上では関わることがないような人たちに、人生や暮らしを聞くことによって、世間が広がります。

先生にとって、一番思い出深いフィールドワークは何でしょうか??

大学4年生のとき、1989年の7月1日から10月15日まで沖縄県宮古島に3か月間滞在し、村の儀礼についての研究を一人で行ったことが一番思い出深いフィールドワークです。これらの話は授業で行っているので現代民俗学A、現代民俗学Bを受講すればたくさん知ることができますよ。

ありがとうございます。それは楽しみです!!民俗学とフィールドワークについて詳しく知ることができました。

記事の前半では民俗学とその研究手法について紹介しました。

記事の後半では民俗学の具体例として、関西学院大学が所在する阪神間地域と民俗学を学ぶ意味について紹介します。

関西学院大学が所在する阪神間地域とは??

阪神間地域とは大阪と神戸の間の地域のことを指します。そのため、大阪と神戸は阪神間地域には含まれません。関西学院大学がある西宮市も阪神間地域に含まれます。

阪神間地域には、高校球児の聖地である甲子園球場や、ミュージカルで有名な宝塚大劇場など、大学生生活を彩る魅力的な施設がたくさんあります!!

例えば、関西学院大学が所在する阪神間はどのような歴史がある地域なのでしょうか??

大阪が工業都市として大都市化し居住環境が悪くなっていった大正時代、空気がきれいで大阪や神戸へのアクセスも良かった阪神間の地域は、郊外住宅地としての開発が進みました。また当時は、ピアノを弾く、ケーキを食べる、キリスト教を信仰するなどといった、ヨーロッパの影響を強く受けたモダニズムの文化がこの地域で花開きました。こうしたこの地域特有のモダニズムの文化を阪神間モダニズムと言います。この阪神間モダニズムが阪神間地域の特徴と言えるでしょう。

関西学院大学の校舎にも阪神間モダニズムの特徴が表れており、西洋風の優雅でおしゃれなオーラを感じることができると思います。しかし、そんな阪神間モダニズムのオーラも薄まりつつあります。

阪神間モダニズムのオーラが薄まりつつあるというのは、どういうことでしょうか??

阪神間モダニズムのオーラだけでなく、西宮を含めて日本の様々な地域でその土地固有のオーラが感じられにくくなっています。

なぜ日本の様々な地域で、オーラが薄まりつつあるのでしょうか。

社会のグローバル化や東京への一極集中が原因として考えることができます。

かつては成長しても同じ地域に留まっていた若者が、時代が流れるにつれて進学や就職の際に東京に目が向くようになってしまって、地方に活気がなくなり、その地方のオーラも感じられにくくなってしまっています。これは日本に限った話ではなく、社会のグローバル化に伴って世界でも同じことが言えます。

地方のオーラは衰退していく一方なのでしょうか??

表面的には消えかけているように見えるオーラですが、地方の隠されたオーラを発見することはまだ可能です。

地方のオーラが薄まりつつあるといっても、注意深く観察すれば、地域にオーラは確かに存在しています。民俗学にはオーラ探しの側面もあって、そのような隠されたオーラに注目するような勉強を行うことも民俗学の特徴の一つです。

民俗学を学ぶことによって、自分の地域の隠された魅力も学ぶことができるかもしれませんね。

まさにその通りで、単純に自分が過ごした地域を出るだけでは、自分の地域の隠された魅力に気づくことは難しいかもしれません。民俗学を学んで、自分がまだ知らなかった地域に調査実習に赴くことによって、はじめて調査した地域の魅力を知ることができます。

そうして他の地域の魅力を知ったとき、自分の地域にしかない魅力を見つけることができると考えています。

ちなみに、関西学院大学の社会学部で民俗学を学ぶことはできるのでしょうか??

関西学院大学の社会学部では、現代民俗学Aと現代民俗学Bの授業を履修することが出来ますし、民俗学を専門に学ぶゼミもあります。関西学院大学に入学を考えている皆さんと一緒に、地域の隠された魅力を見つける方法を学ぶことを楽しみにしています。

本日はお時間を頂きありがとうございました。

ありがとうございました。

記事担当者の感想

- 民俗学について深く学ぶことが出来たことに加え、チームで協力しながら取材や記事の執筆を行い、今回のプロジェクトをやり遂げたことは、自分にとって良い経験になりました。

- 具体例を通しながら、民俗学の魅力をわかりやすく教えて頂き、学問としての面白さそして、奥深さを理解することができました。

- 取材をさせていただいて、普段気に留めていなかった関西学院大学がある阪神間地域について知ることができ、勉強になりました。私も現代民俗学を学んで、地域に隠された魅力を見つけたいと思いました。

- 学生自らマップを開き、自分の足で現地を訪れることによる、フィールドワークの魅力が伝わってきました。また、学生が様々な人々と関わることによって、喜びや成長が生まれるのだと思いました。