2025.07.04.

(関教授・ゼミ)地域で“顔の見える関係づくり”を目指すゼミ活動――三世代交流と復興支援

関嘉寛ゼミの活動の一環として行われた、2件の取り組みについてご紹介します!

——2025年3月30日(日)@石川県穴水町 港町仮設住宅団地集会所

2024年1月1日に発生した能登半島地震の被災地である穴水町で、被災住民の復興をサポートする活動を継続的に行っています。

仮設住宅では、交流の機会が少ないので、住民は孤立しがちです。その状況を改善して、復興への力を取り戻すために、ゼミ生が入居者などに声をかけ、くつろぎの機会と交流の場を作っています。参加者からは、「元気をもらえた」「また来てね」というお言葉をもらい、ゼミ生たちも「また行きたい」と言っています。

——2025年5月31日(土)@西宮市立深津小学校

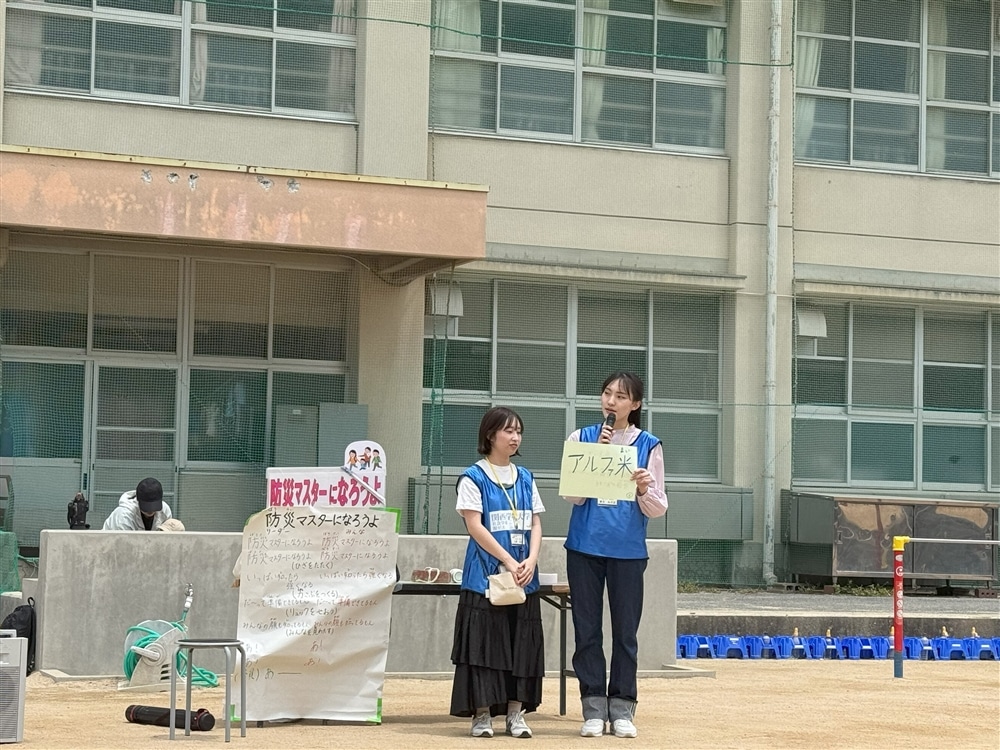

西宮市瓦木地区で地域のつながりづくりを行っている地域組織に関わっています。地域組織の活動に継続的に参加し、子どもや大人、高齢者の交流イベントを一緒に行っています。学生たちは、どうやったらた多世代の交流が進むのかを工夫しながら、イベントを実施しています。今回は猛獣狩りに行こう!をもじって、「防災マスターになろうよ」というゲームを考え、参加住民の新しい交流の機会を提供しました。

✎関西学院大学社会学部・関嘉寛ゼミのご紹介

「アクションリサーチであきらかにする共生の可能性」をテーマに、まちづくり、こどもの居場所づくり、地域の防災や豊かな暮らしの実現など、5つのフィールド(現場)で実践的な研究活動を展開しています。アクションリサーチとは、インタビューや質問紙調査よりも、現場で当事者と一緒に問題を共有し、解決に向けて研究活動を行う研究手法です。フィールドに足を運び、現場にある課題を当事者と一緒に見つけ出し、その解決方法を考え、実施することを通じて「よりよい状態」を目指しています。

記事担当者の感想

・関嘉寛ゼミが取り組む活動からは、地域の方々との関わりを大切にした実践的な学びの様子が伝わってきました。

・能登半島地震の被災地では、継続的な訪問を通じて、住民の方々との交流が少しずつ深まり、支援という枠を超えた温かいつながりが感じられました。

・西宮市での三世代交流会では、防災をテーマにしたゲームを学生たちが実施したとのことで、楽しみながら学べる工夫があり、地域に根ざした活動であることがうかがえました。

・こうした活動は学生たちにとっても、社会とかかわる姿勢を学ぶ貴重な機会になっていると感じました!