建築学部 建築学科

設計や建設に

とどまらない、

建築の可能性を追求する

建築の始まりから終わりまで

持続可能な社会にむけて、建築についての時間を理解することが大切になります。この街にはどんな建築があればよいのか、建てた後に使い続けていくためにはどうするか。関学建築では都市のなかにある建築のライフサイクルを意識した教育と研究を実施していきます。

マネジメントという視点

巨大化、複雑化する都市計画や建築プロジェクトにおいては、関係者間のスムーズな意思疎通を図り、スケジュールやリソースを管理する、マネジメントという視点を持つことが必要です。関学建築では「エンジニアリング」と「デザイン」をプラットフォームに、人・もの・場所の関係を読み取り、建築・都市と社会の回路をひらく“マネジメント”についても学びます。

4年間の流れ

建築・都市デザイン概論

建築学部で学び始める学生が、建築や都市の多様性を認識し、その魅力を理解することを目的としています。複数名の専任教員がオムニバス形式で、それぞれの専門分野について平易な言葉や映像を用いて紹介します。建築実務に必要な表現技法や基礎知識を身につけながら、建築の多面的な世界への理解を深める入門的な講義です。

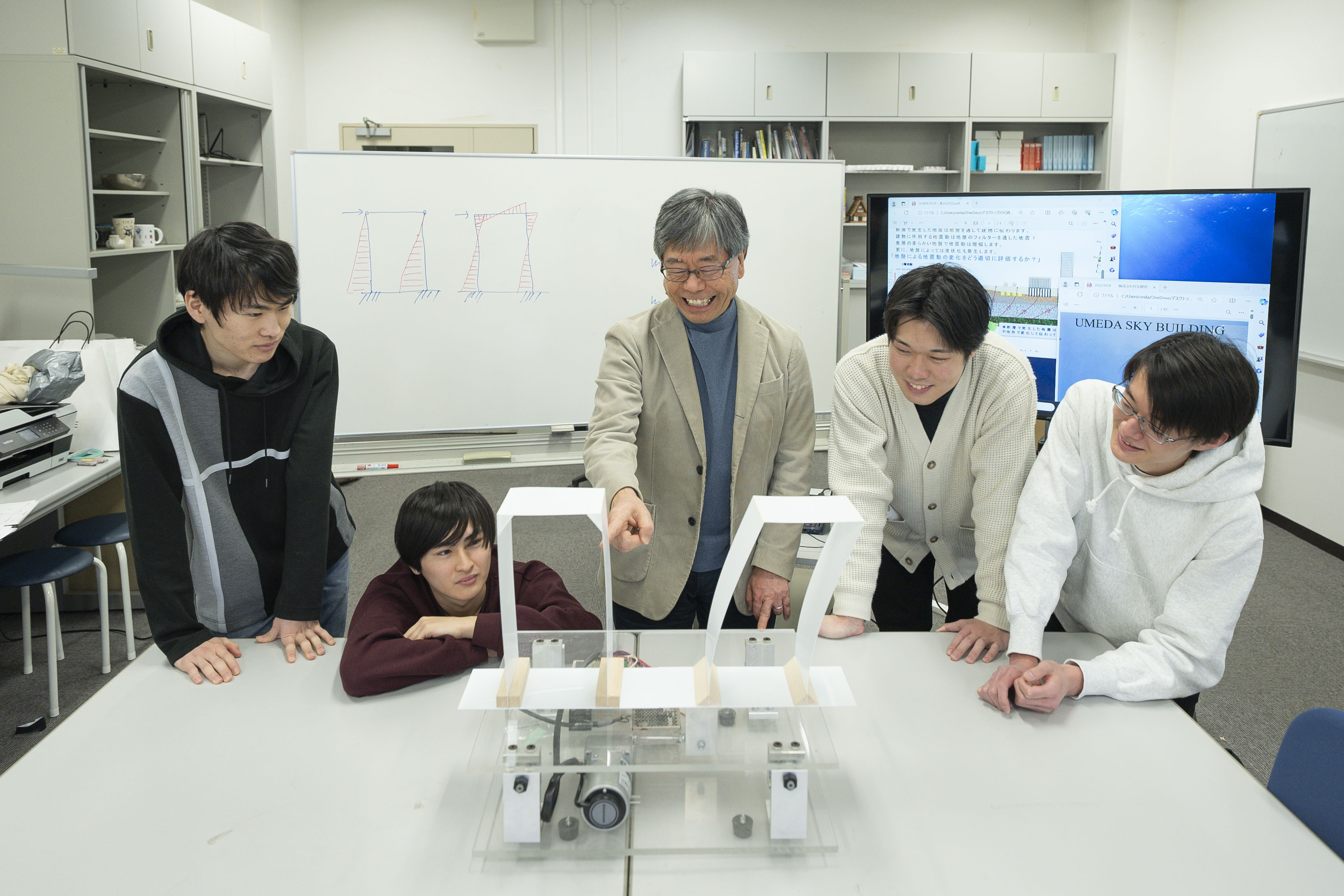

建築材料学実験

材料実験を通じて建築材料に直接触れながら、その力学的性質を理解し、計測や統計処理の基本手法を学びます。具体的には、コンクリートの調合や、コンクリート・鋼材・木材の試験方法、鉄筋コンクリート梁の構造特性、さらに一般的な材料の力学的性質の調べ方について学びます。また、実験データの処理や分析、レポートのまとめ方も身につけ、建築材料に関する総合的な理解を深めます。

建築設計演習Ⅲ

異なる機能が共存する空間のデザイン力、ビルディングタイプごとの建築企画力、そしてランドスケープデザインの視点を含む設計力を養います。「建築設計演習Ⅱ」で培ったプログラム・コンセプト立案力や建築表現力を基礎として、設計に必要な条件を整理・考察し、基本設計への理解を深めます。課題は、美術館と交流施設の2題。教員が共同で指導を行い、図面や模型の制作を通じて最終成果をプレゼンテーション形式で発表します。

卒業研究テーマ(抜粋)

- サブスク住宅におけるこれからのライフスタイル予想

- 災害時避難所の対応からみるペット減災の変遷三つの自然災害を事例に

- 土地の個性を活用した建築デザイン一緑地を対象にした生きた風景の形成−

- 防災心理から考える震災・津波被害に対する課題と防災に対するスマートシティの有効性

教育課程表・履修モデル

社会につながる研究 For Society

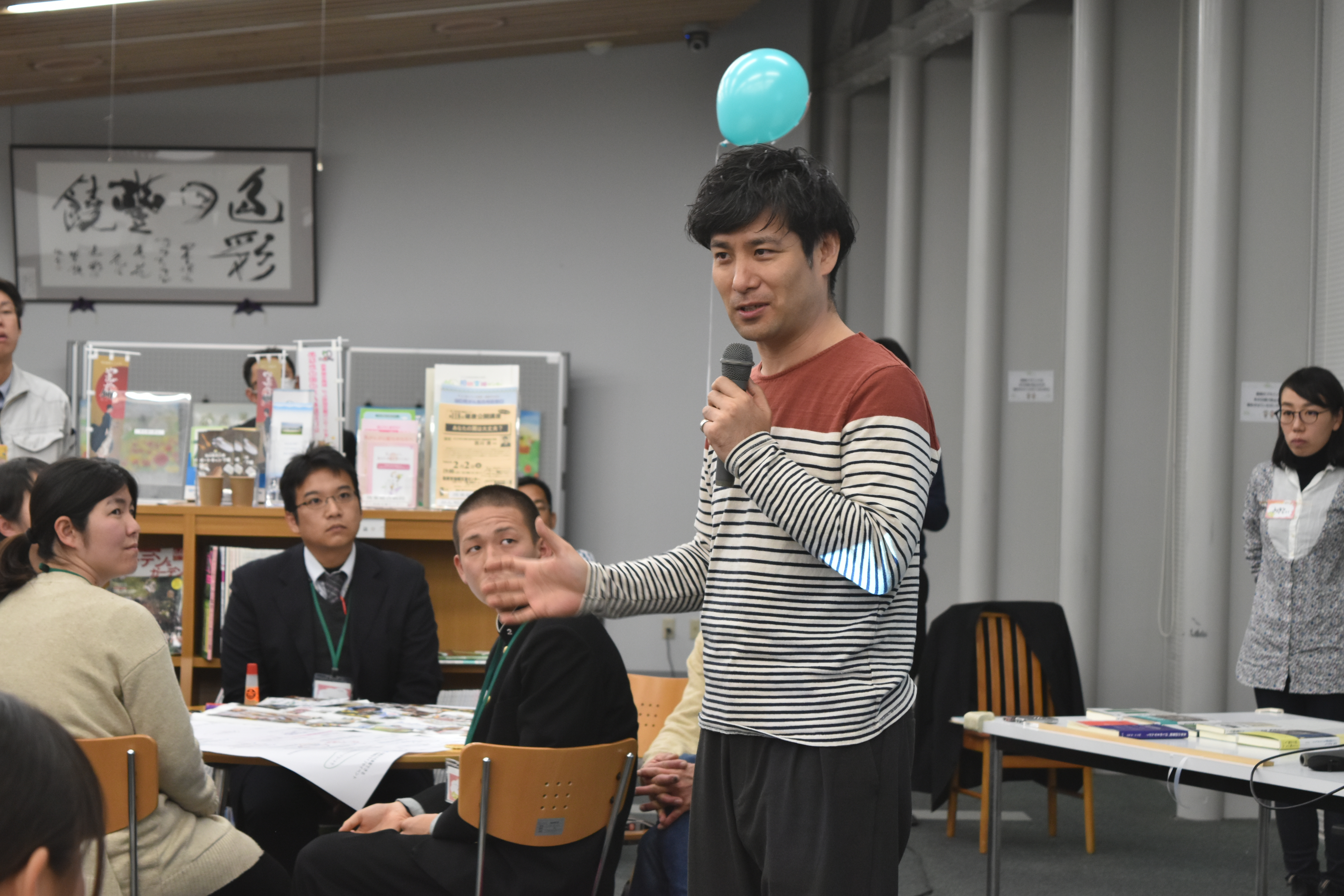

人と人をつなぐコミュニティデザインの実現

山崎 亮教授

住民参加型のまちづくり、すなわち「コミュニティデザイン」について研究を進めています。これは都市計画に限らず、まちづくりや社会教育、市民による環境活動などにも広がる「人間関係のデザイン」と言えるものです。現在は全国約30の地域においてコミュニティデザインの実現に向けたプロジェクトを進行。3年間かけて調査・関係づくりから実践、そして住民が自立して活動を続けられるよう支援しています。さらに新たな挑戦として「コミュニティデザインラーニングセンター」を開設準備中です。研修ではワークショップの手法を学び、実践の課題を持ち帰って改善を重ねる循環を通じて、社会で働く人々が自ら実践できる力を育てます。 この研究の究極の目標は、「コミュニティデザイナーが不要になる社会」です。地域の人々が自分たちで話し合い、意思決定し、活動を続けていけるようになれば、専門家に頼る必要はなくなります。研究と実践を通じて、そうした未来を形にしていくことを目指しています。

茨木市 文化・子育て複合施設「おにクル」

地域住民と共に考える、複合施設の仕組みづくり

茨木市の文化・子育て複合施設「おにクル」には、ホールや図書館、子育て支援センター、市民活動スペースなど多彩な機能が備わっています。しかし、各機能が階ごとに分かれているため、利用者同士の活動が交わりにくいという課題がありました。そこで地域住民と協力し、子育て支援施設で絵本の読み聞かせイベントを行い、「上の階にはさらに多くの絵本があります」と自然に誘導する仕組みを導入しました。さらに、階の様子が見えるよう空間の一部を調整するなど、設計にもコミュニティデザインの視点を取り入れました。こうした工夫によって、施設の機能が単に並ぶのではなく、人と人、活動と活動がつながり合う場へと発展しています。