2021.08.02.

【原田ゼミ】3年生の貴重図書閲覧の報告

はじめに

今坂優志

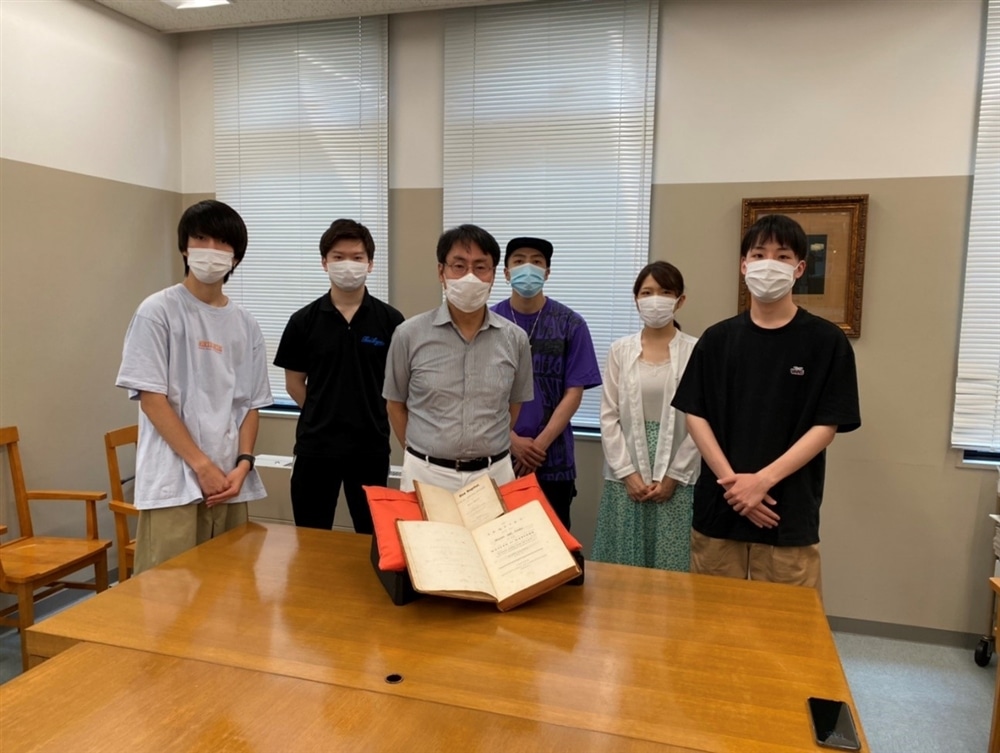

写真①:貴重図書と原田ゼミ3回生(7期生)一同

上が『資本論』(第1巻)初版、下が『国富論』初版

1.ドイツ観念論(フィヒテ、ヘーゲル)に関する図書

李依妮

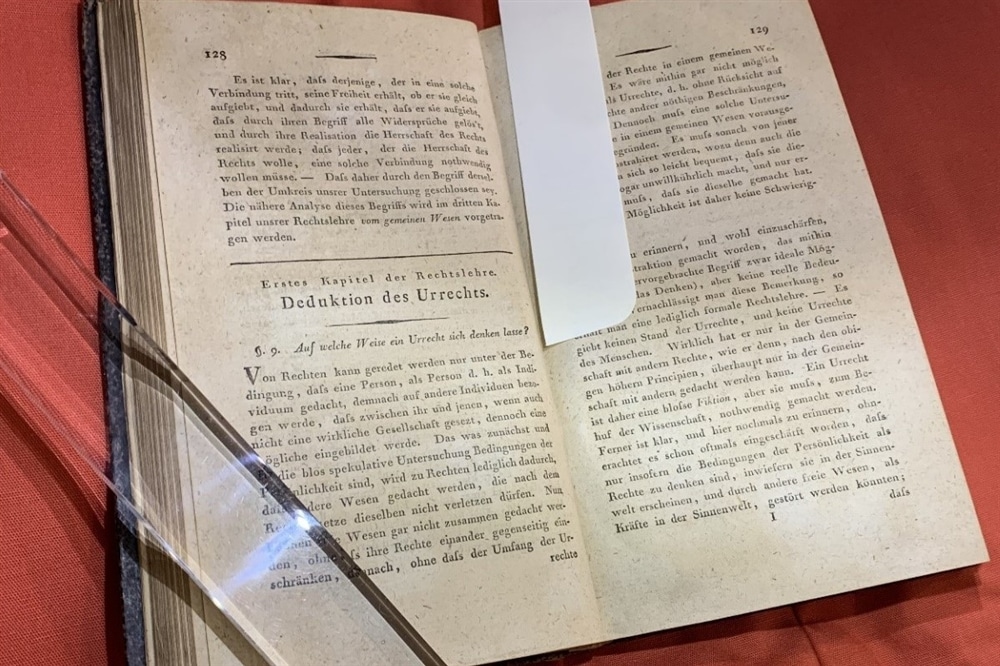

写真➁は、フィヒテの『知識学の原理による自然法の基礎』(1796) である。後年の『閉鎖商業国家』(1800)の理論的基礎は、すでにそこで準備されていた。

写真➁:フィヒテ『知識学の原理による自然法の基礎』(1796年)

法論第1章「根源的権利の演繹」

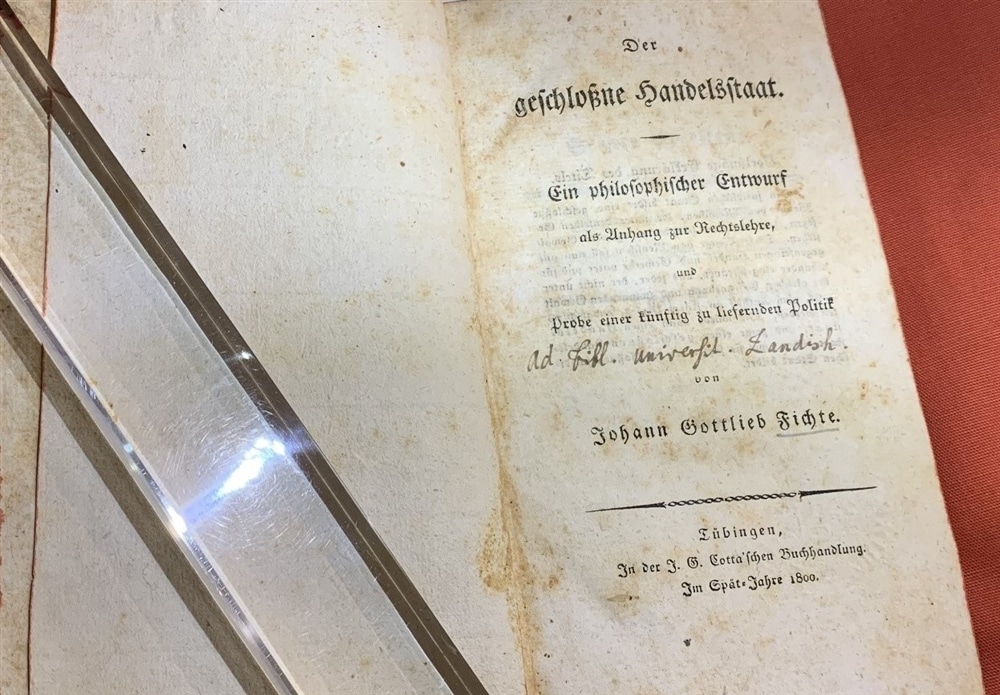

写真③:フィヒテ『閉鎖商業国家』(1800年)、タイトルページ

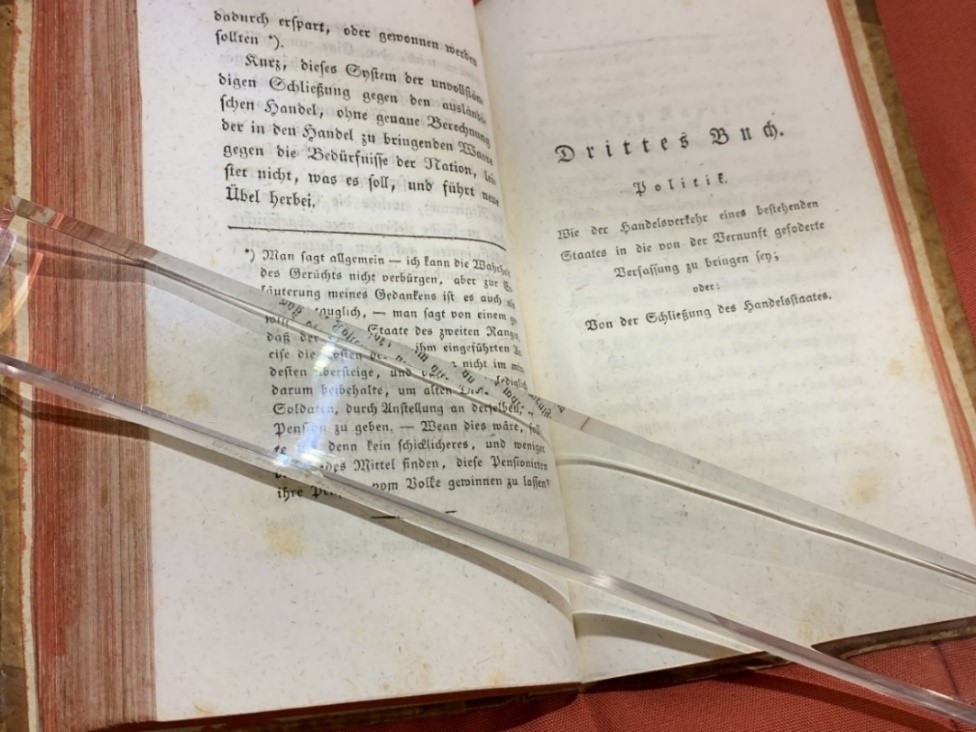

写真④は、同書の第3篇「政策篇」であり、フィヒテはそこで「閉鎖商業国家」という政策提言をした。

写真④:『閉鎖商業国家』第3篇「政策篇」

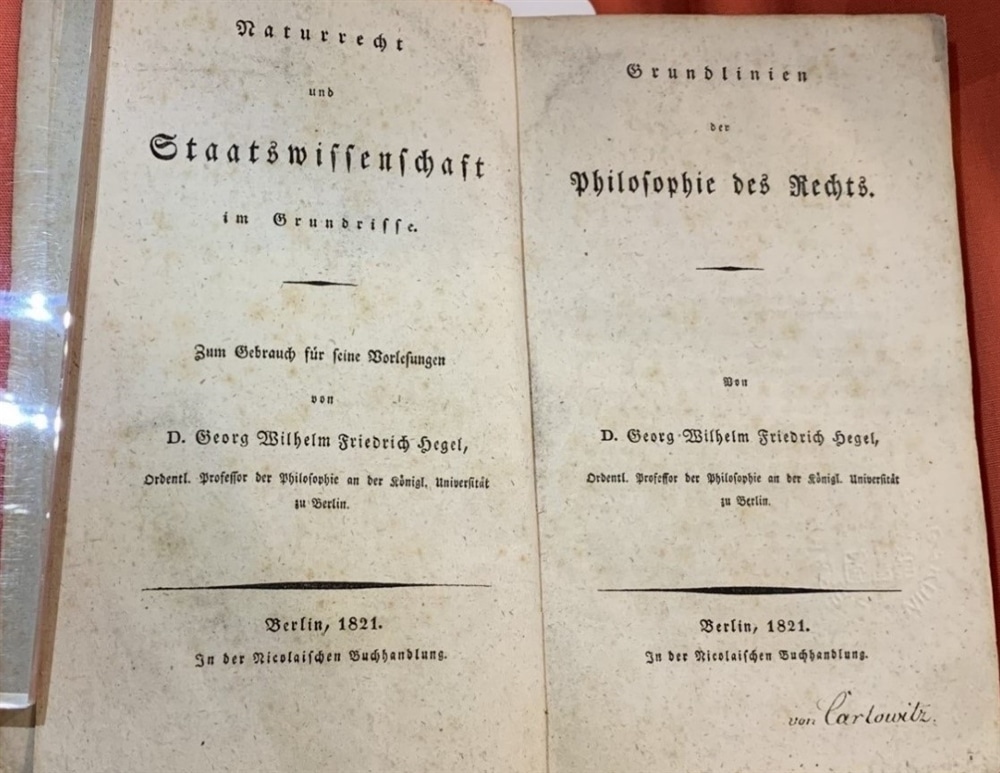

写真⑤:ヘーゲル『法哲学の要綱』(1821年)、タイトルページ

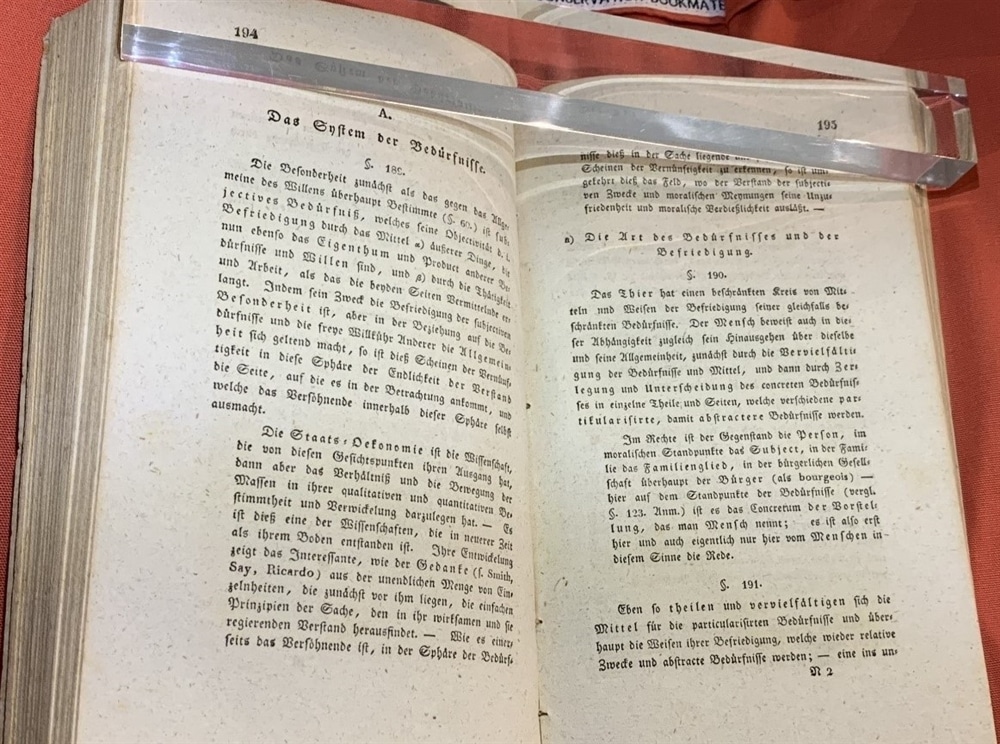

ヘーゲルの『法哲学の要綱』(1821)は、写真⑤がタイトルページであるが、その「欲求の体系」論の冒頭が写真⑥であり、その左ページ下段の下から6行目の最後からヘーゲル自身が( )で「スミス、セー、リカードを見よ」と書いている。少し見にくいが、“s. Smith, Say, Ricardo”とあるのが読める。ここから、ヘーゲルの場合――フィヒテとはちがって――古典派経済学に一定の評価を行っていたことが分かる。

写真⑥:ヘーゲル『法哲学の要綱』(1821年)の「欲求の体系」論

2.ドイツ古典派(ロッツ、ラウ)に関する図書

今坂優志

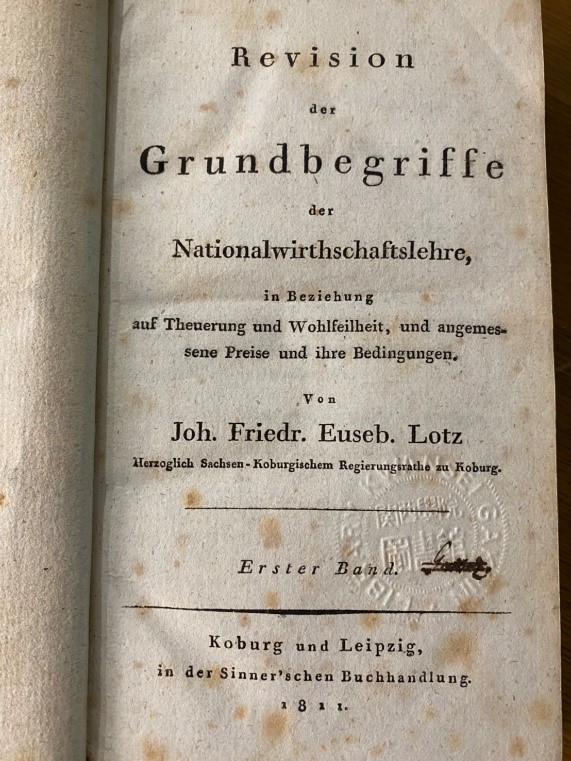

下の写真⑦はロッツの『国民経済学の基本諸概念の修正』(1811)第1巻の初版のタイトルページであり、大きく“Revision der Grundbegriffe der Nationalwirthschaftslehre”と記されていることがよくわかる。

写真⑦:ロッツ『国民経済学の基本諸概念の修正』(1811年)の初版、タイトルページ

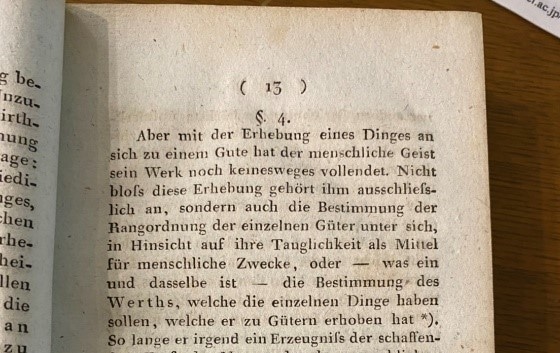

写真⑧:ロッツ『国民経済学の基本諸概念の修正』での「ランク付け」概念

そして上の写真⑧は、ロッツの思想が色濃く見て取れる部分である。4行目の“Rangordnung der einzelnen Güter”は「個々の財のランク付け」という意味であり、ロッツが抱いた財のランク付けでもって価値評価を行うべきだというその経済思想を、お分かりいただけるだろう。

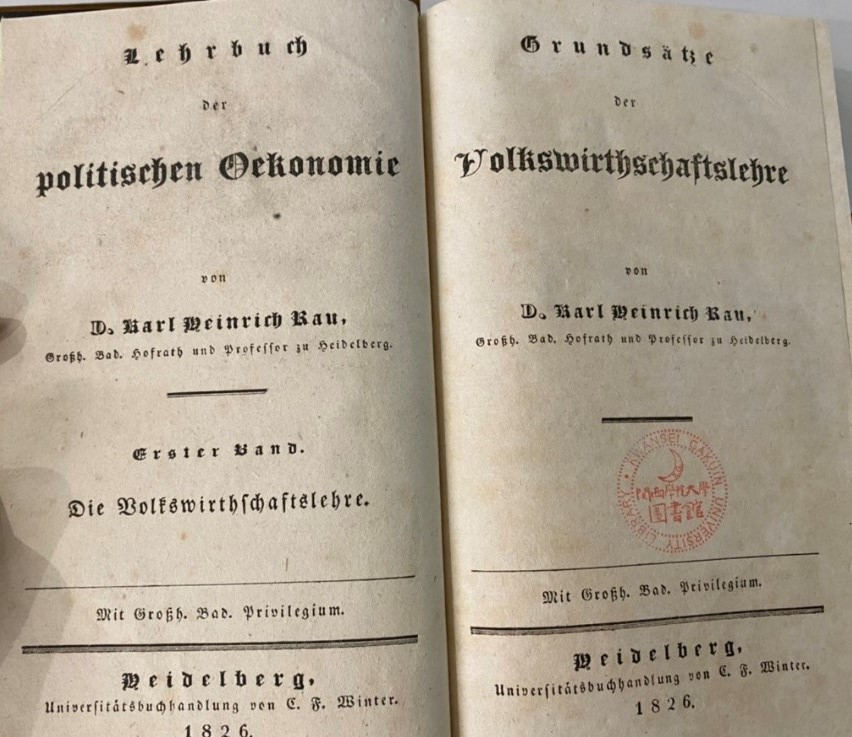

続いてこちらはラウの『政治経済学教本』(1826)第1巻の初版である。写真左側のページには“Lehrbücher der politischen Ökonomie”とタイトルにあたる部分が書かれており、直訳すると「政治経済学の教科書」となる。右側には”Grundsätze der Volkswirtschaftslehre”つまり「経済学の原理」という第1巻のタイトルが記されている。教科書は3巻本であって、第2巻が政策論、第3巻が財政論であった。

ちなみに、ヒトラーの時代に生まれたフォルクスワーゲンが「大衆車」の意味であったように”Volks”には国民・民衆という意味があるため、直訳では「国民経済学の原理」となる。「種類価値」に関する記述は――ここでは示せないが――第1巻の第2版(1833年)に出てくる。

写真⑨:ラウ『政治経済学教本』(1826年)の初版、タイトルページ

3.ドイツロマン主義(ミュラー)に関する図書

矢代宗一郎

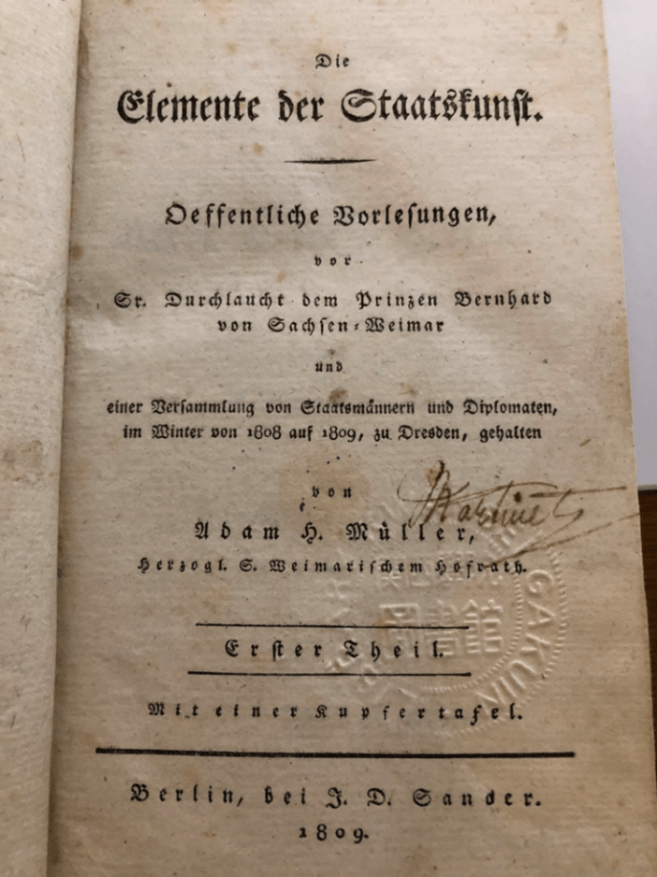

以下の「写真⑩」はアダム・ミュラーの『国家術の諸要素』(1809)の初版である。ヒゲ文字で読みづらいが、”Die Elemente der Staatskunst”と綴られている。本自体はそこまで大きくはなかったが、とても分厚かったことに驚いた。私自身この本の第16章について研究し、「世代間倫理」という考え方を学んだ。ミュラーは知識を持続し、後世に受け継がれていくものだとしたが、200年以上前の本、考え方にふれた私はミュラーの思想は改めて素晴らしいものだと感じた。

写真⑩:ミュラー『国家術の諸要素』(1809年)の初版、タイトルページ

4.フリードリヒ・リストの図書

竹田裕也

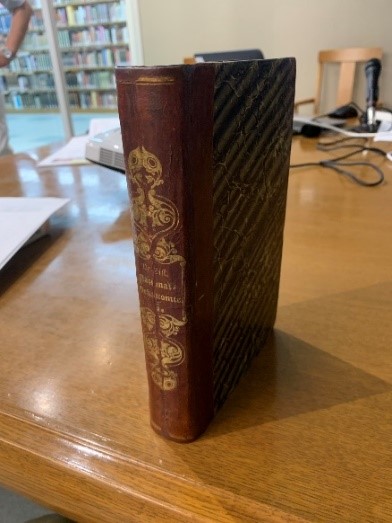

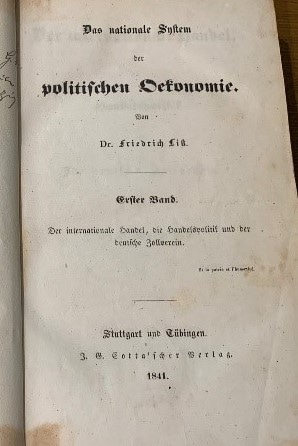

まず初めにリストの主著である『政治経済学の国民的体系』(1841)の初版を閲覧した。この著書では「諸国民の主要な発展段階」として有名な5段階シェーマが展開されており、後進国の発展のための保護貿易政策が説かれた。本の表紙はワニ革のようなデザインでありとても重厚感がある。本を持った際には歴史の重みを感じることができた。

写真⑪:リスト『政治経済学の国民的体系』(1841年)の初版

写真⑫:リスト『政治経済学の国民的体系』のタイトルページ

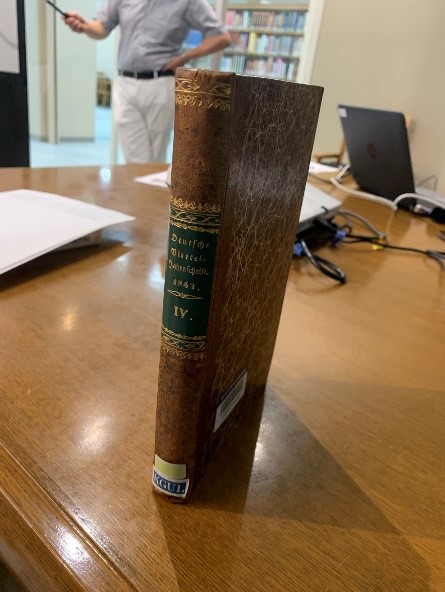

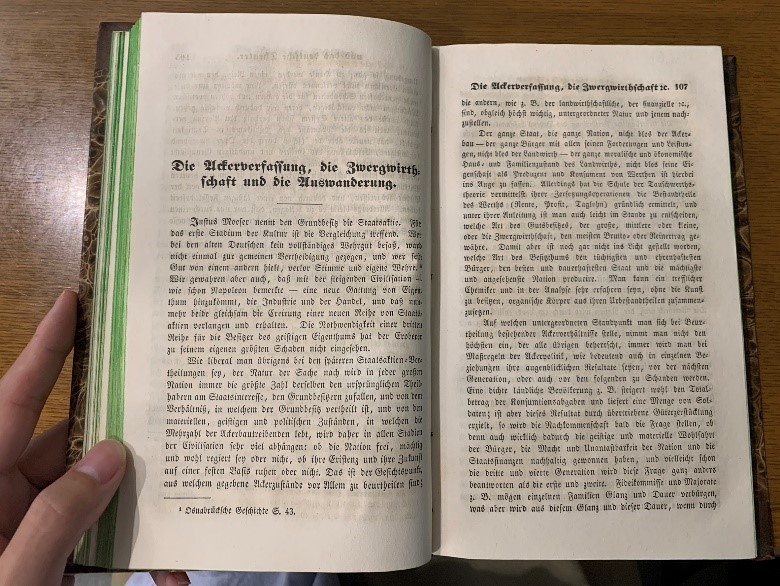

次に「農地制度論」と呼ばれる「農地制度、零細経営、国外移住」(1842年)の初版を閲覧した。本全体がリストの著書というわけではなく、『ドイツ四季報』という雑誌の同年の号の106ページからである。この初版では、出版社の意向によりリスト自身が元原稿を切り詰めないといけなかった。小林昇の訳書ではリストの『全集』に収録された元原稿(リストの書いたもの全て)が用いられている。本の表紙は『国民的体系』と似たようなデザインであるが、重厚感というよりは美しさを感じ取ることができる。

写真⑬:リスト「農地制度論」の初版の所収されている1842年の『ドイツ四季報』

写真⑭:そのp. 106

論文タイトル “Die Ackerverfassung, die Zwergwirthschaft und Auswaderung”

つまり「農地制度、零細経営、国外移住」

5.マルクスの図書

日暮龍之介

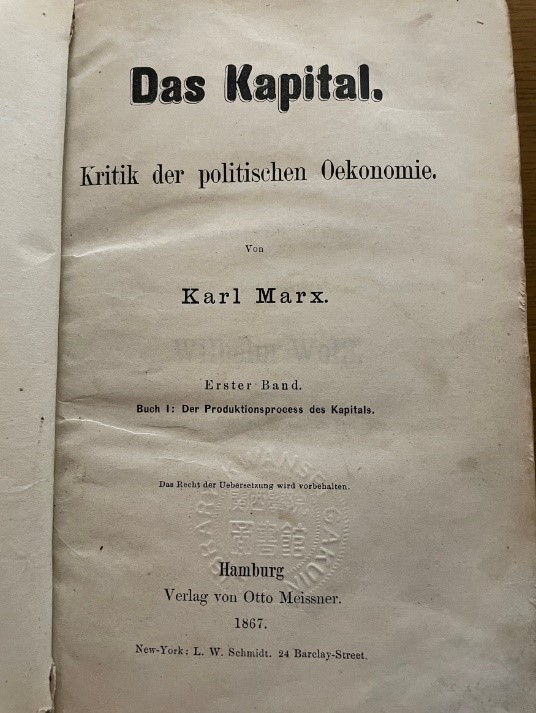

今回私はマルクスの『資本論』(1867年)の原本を見た。見た目としてはとても年季が入っており、ボロボロだった。

下の写真はタイトルページである。“Das Kapital”とか書かれ、資本論であることが確認できる。

写真⑮:マルクス『資本論』第1巻(1867年)の初版

また、先生にこれがどのくらいの価値があるのかを聞いたところ億が付くぐらいの価値であると聞いてとても驚いた。

この様なとても価値のある貴重図書を見ることは貴重な経験であるため今回のような機会を今後も大事にしていきたいと思う。

6. 補足:スミスの図書

今坂優志

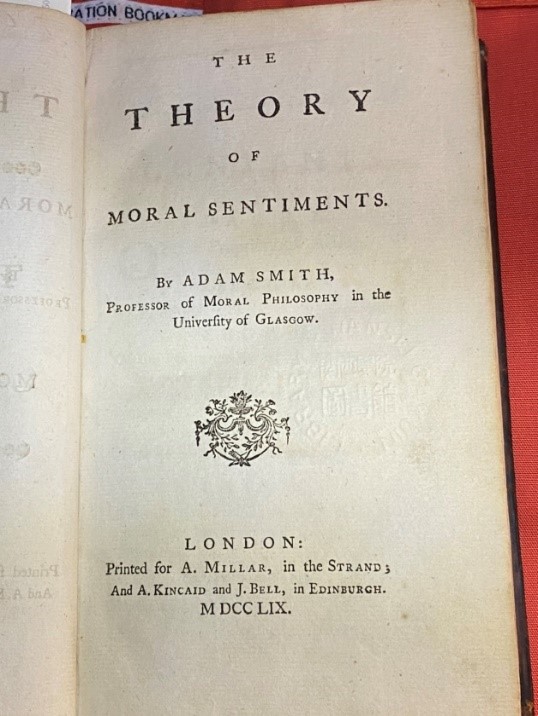

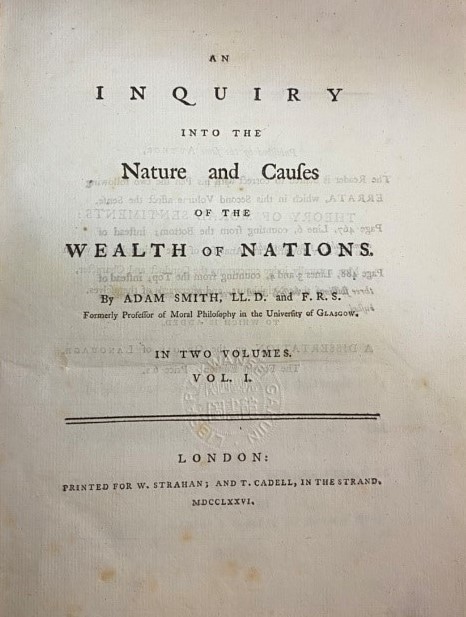

最後に19世紀前半のドイツ経済思想の出発点のみならず、すべての経済学の元となった経済学の父であるアダム・スミスの『国富論』(1776年)の初版と、それに先立ってスミスが出した『道徳感情論』(1759年)の初版とを拝見した。

『道徳感情論』のタイトルページ(写真⑯)を見ると中央付近にアダム・スミスとあり、その下にグラスゴー大学の道徳哲学の教授であることが記されている。一方、『国富論』のタイトルページ(写真⑰)の名前の下には、“Formerly Professor of Moral Philosophy in the University of GLASGOW”とあり、彼がグラスゴー大学の道徳哲学の「元Formerly」教授と記されているのであって、この2冊を執筆する間にスミスが同大学を離れたことが分かる。

スミスは『道徳感情論』を記したのち、大学を辞職し、青年貴族のお供として(とはいえそれでもって莫大な金額・年金をもらい)フランスやスイスへと渡り、当地の知識人と交流し、イギリス帰国した後に記したのが『国富論』であった。

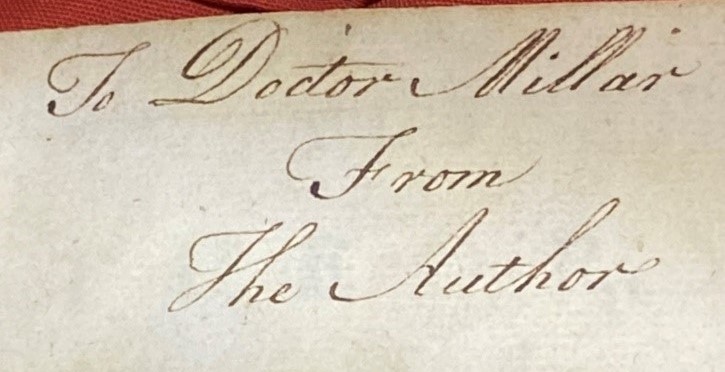

写真⑱にあるように、関学図書館所蔵の『道徳感情論』初版には “To Doctor Muller From The Author”と手書きで記されており(写真⑱)、「著者」を名乗っていることからもこれはスミスによるものだと推察でき、そうするとこの本の価値は一段と高い貴重なものとなる。

写真⑯:スミス『道徳感情論』(1759年)のタイトルページ

写真⑰:スミス『国富論』(1776年)の初版のタイトルページ

写真⑱:スミス直筆と思われる手書き(上記の関学所蔵『道徳感情論』)

おわりに

竹田裕也

久しぶりの対面でのゼミ活動であったが、貴重書に囲まれゼミ生皆で有意義な時間を過ごすことができた。それぞれが自分の担当した部分の原本を閲覧することができ、みな見入ってしまっていた。

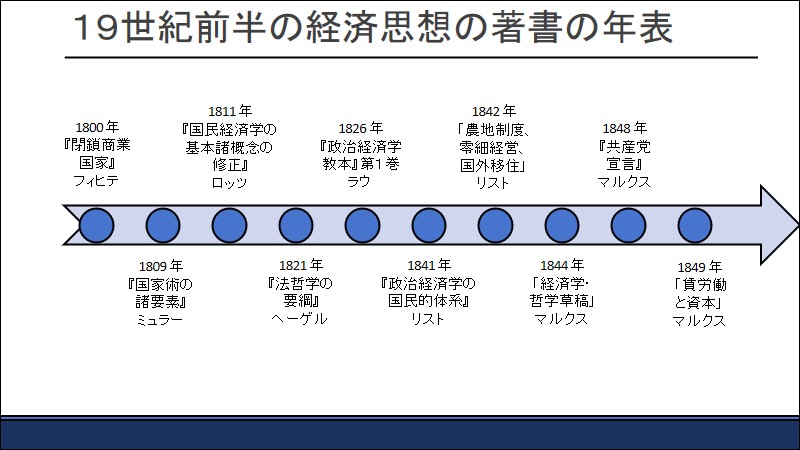

上の図は、先日(6/26)の竹澤ゼミとの合同ゼミの際にこちらのパワーポイントで示した、19世紀前半のドイツ経済思想家たちの著書を年表にまとめたものである。今回の授業において図にあるなかでは、フィヒテの『閉鎖商業国家』、ミュラーの『国家術の諸要素』、ロッツの『国民経済学の基本諸概念の修正』、ヘーゲルの『法哲学の要綱』、ラウの『政治経済学教本』、リストの『政治経済学の国民的体系』と「農地制度論」を閲覧し、それに加えてフィヒテの『知識学の原理による自然法の基礎』やマルクスの『資本論』、スミスの『国富論』と『道徳感情論』を閲覧できた。すべて初版本である。驚くことに関西学院大学の図書館はそれだけの重要な図書の現物を保管しているのである。そしてこうした形で閲覧できる機会を頂けたことに今一度感謝を申し上げたい。

今学期の活動は残すところ後一回であるが、最後まで全力で取り組み、このままの良い雰囲気で来学期の活動をスタートできたらなと思う。