2024.12.11.

【原田ゼミ】 ジョン・メイナード・ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』初版(1936年)の本物を研究室で閲覧

本多深眞

はじめに

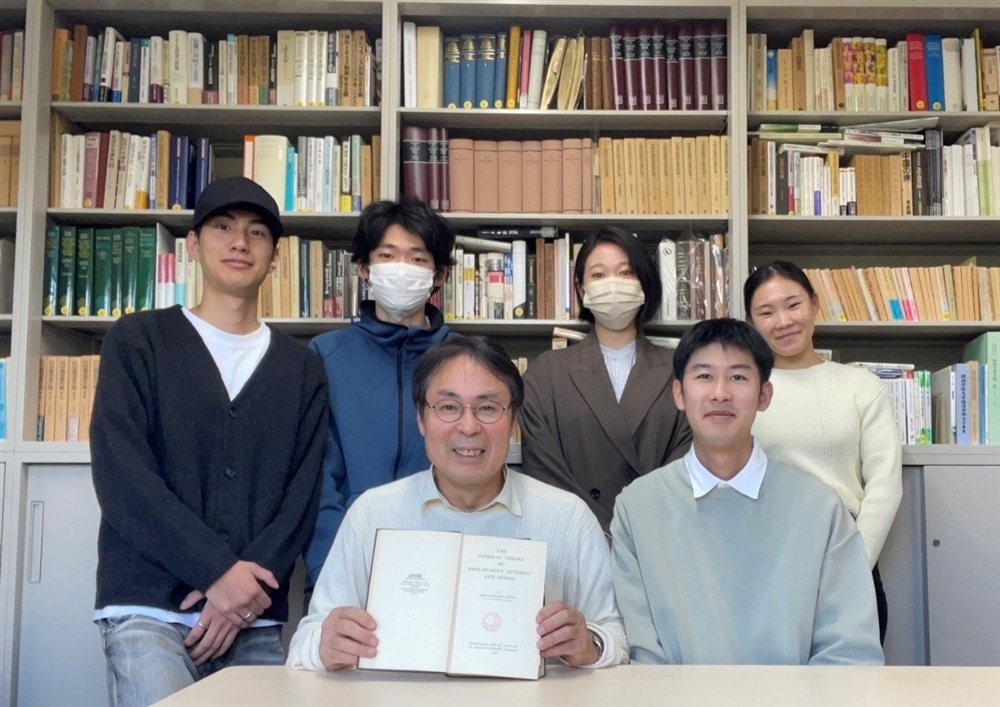

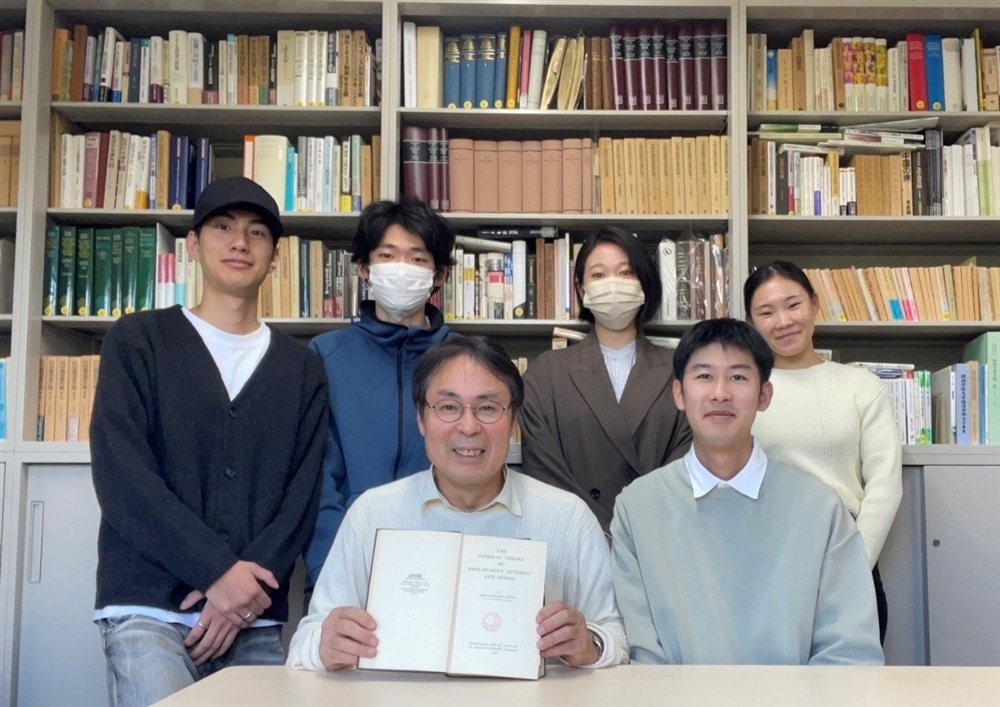

11月11日、原田ゼミ3回生(8期生)は、ジョン・メイナード・ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』の初版(1936年)を閲覧した。初版本は1冊本で、出版が1900年代なので貸出可能であり、原田教授の研究室にて講読した。

写真1:J.M.ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』(初版、1936年)と原田ゼミ3回生一同

J.M.ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』の初版に触れる

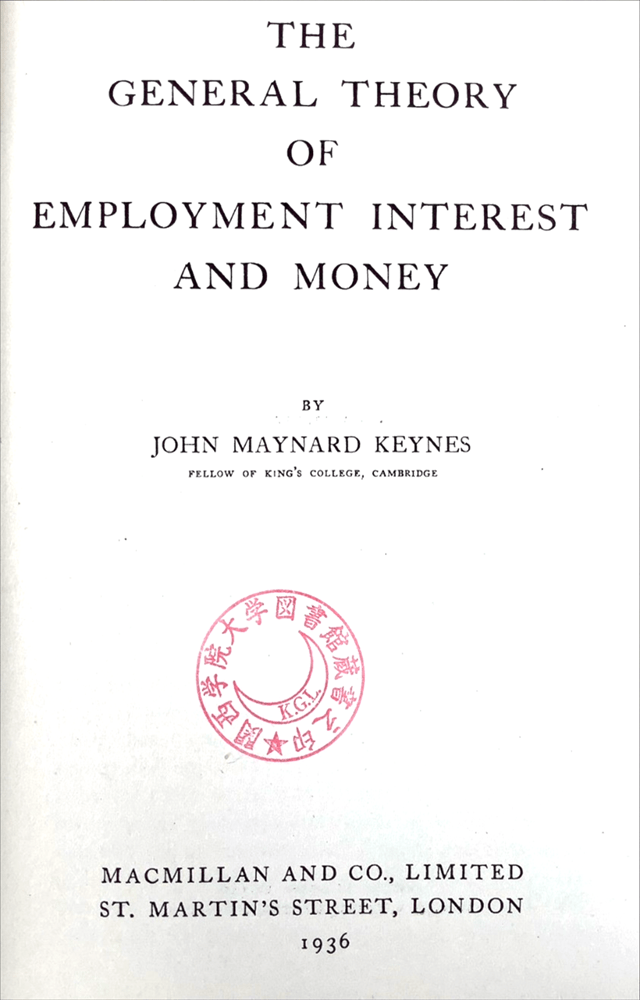

写真2:初版のタイトルページ

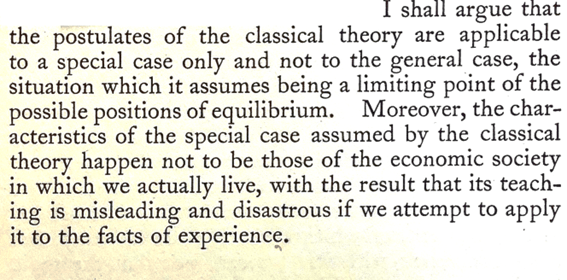

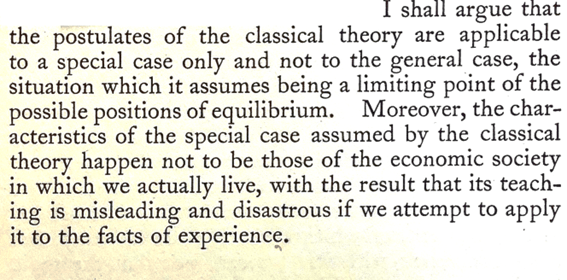

写真3:「序文」 初版、p.3

写真3は『雇用・利子および貨幣の一般理論』の「序文」である。

「私は、古典派理論の諸公準が一つの特殊な場合にのみ当てはまり、一般的な場合には当てはまらないということを論じようと思う。なぜなら、古典派理論が想定している状態は、多くの可能な均衡状態の中の一つの極限点にすぎないからである。そればかりでなく、古典派理論が想定する特殊な場合の特徴は、われわれが現実に生活している経済社会の特徴とは異なっており、もしわれわれがその教義を経験の事実に当てはめようとすれば、人を誤り導き、災害をもたらす結果となるのである。」 (塩野谷訳p.3)

この「序文」でケインズは、古典派経済学に対して現実の経済に適さない特殊な理論であるとして批判し、新たな視点の必要性を強調している。「誤り導き、災害をもたらす」という表現から、ケインズが新しい理論を唱えることになった世界恐慌で失業問題などがなかなか解決しない社会背景があり、理論の誤用が現実社会に深刻な影響を与えるという強い警告が伝わる。この序文は、従来の枠組みを覆し新たな理論を提示する彼の革新的な意志を感じさせる。

「私は、古典派理論の諸公準が一つの特殊な場合にのみ当てはまり、一般的な場合には当てはまらないということを論じようと思う。なぜなら、古典派理論が想定している状態は、多くの可能な均衡状態の中の一つの極限点にすぎないからである。そればかりでなく、古典派理論が想定する特殊な場合の特徴は、われわれが現実に生活している経済社会の特徴とは異なっており、もしわれわれがその教義を経験の事実に当てはめようとすれば、人を誤り導き、災害をもたらす結果となるのである。」 (塩野谷訳p.3)

この「序文」でケインズは、古典派経済学に対して現実の経済に適さない特殊な理論であるとして批判し、新たな視点の必要性を強調している。「誤り導き、災害をもたらす」という表現から、ケインズが新しい理論を唱えることになった世界恐慌で失業問題などがなかなか解決しない社会背景があり、理論の誤用が現実社会に深刻な影響を与えるという強い警告が伝わる。この序文は、従来の枠組みを覆し新たな理論を提示する彼の革新的な意志を感じさせる。

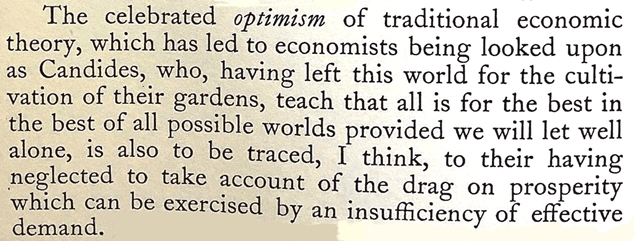

写真4:第2章「古典派経済学の想定」 初版、p.33

写真4は「古典派経済学の想定」に関する記述である。

「伝統的経済理論の名高い楽天主義のおかげで、経済学者は、あたかも現世から逃避して自分の畑の耕作に明け暮れ、すべては放任しておけば、ありとあらゆる世界の中の最善の世界において、最善の結果になると教えるカンディードに似ているとみられてきたが、その楽天主義もまた、繁栄に対する障害が有効需要の不足によって起こりうると いうことを彼らが考慮しなかったことに由来すると思われる。」(塩野谷訳p.34)

この章では、伝統的経済理論の楽天主義が有効需要の不足を無視し、現実の経済問題を見落としているとの批判を展開している。人々が自分の一番得意なことに集中して自分の利潤を利己的に追求することで万人にとっていちばんよい結果が出る、といったアダム・スミスの市場の取引に基づいて、政府は経済に介入するべきではないという姿勢(=放任すれば最善)は、経済停滞への対応を誤らせる危険があると警告して、理論を現実に即して再構築する必要性を訴えている。

「伝統的経済理論の名高い楽天主義のおかげで、経済学者は、あたかも現世から逃避して自分の畑の耕作に明け暮れ、すべては放任しておけば、ありとあらゆる世界の中の最善の世界において、最善の結果になると教えるカンディードに似ているとみられてきたが、その楽天主義もまた、繁栄に対する障害が有効需要の不足によって起こりうると いうことを彼らが考慮しなかったことに由来すると思われる。」(塩野谷訳p.34)

この章では、伝統的経済理論の楽天主義が有効需要の不足を無視し、現実の経済問題を見落としているとの批判を展開している。人々が自分の一番得意なことに集中して自分の利潤を利己的に追求することで万人にとっていちばんよい結果が出る、といったアダム・スミスの市場の取引に基づいて、政府は経済に介入するべきではないという姿勢(=放任すれば最善)は、経済停滞への対応を誤らせる危険があると警告して、理論を現実に即して再構築する必要性を訴えている。

写真5:初版、第10章「限界消費性向と乗数」p.127

写真5は「限界消費性向と乗数」について述べられている。

「また上述のことから、公共事業における一定人数の雇用は、(上記の想定のもとでは)激しい失葉のある場合の方が、のちになって完全雇用に接近した場合よりも、総雇用量に対してはるかに大きな効果を及ぼすことは明らかである」(塩野谷訳p.125)

つまり、公共事業による雇用創出が、特に失業が深刻な状況下では、総雇用に対して大きな効果を持つことを示していて、経済が完全雇用に近づくにつれて、その効果が限定的になることを意味しており、政策のタイミングや状況への適応が重要であることを示唆していると考えられる。このケインズの視点は、失業問題を解決するための積極的な介入の必要性を強調しており、経済政策の実効性を考える上で重要な洞察を与えているといえる。

「また上述のことから、公共事業における一定人数の雇用は、(上記の想定のもとでは)激しい失葉のある場合の方が、のちになって完全雇用に接近した場合よりも、総雇用量に対してはるかに大きな効果を及ぼすことは明らかである」(塩野谷訳p.125)

つまり、公共事業による雇用創出が、特に失業が深刻な状況下では、総雇用に対して大きな効果を持つことを示していて、経済が完全雇用に近づくにつれて、その効果が限定的になることを意味しており、政策のタイミングや状況への適応が重要であることを示唆していると考えられる。このケインズの視点は、失業問題を解決するための積極的な介入の必要性を強調しており、経済政策の実効性を考える上で重要な洞察を与えているといえる。

写真6:初版、第12章「長期的期待」p.164

写真6の訳は「私自身としては、現在、利子率に影響を及ぼそうとする単なる貨幣政策が成功するかどうかについていささか疑いをもっている。私は、資本財の限界効率を長期的な観点から、一般的・社会的利益を基礎にして計算することのできる国家が、投資を直接に組織するために今後ますます大きな責任を負うようになることを期待している」 (塩野谷訳p.162)

ここでケインズは、貨幣政策の限界を認識し、国家が長期的視点で投資を組織する重要性を強調している。資本財の効率を社会全体の利益に基づいて評価し、公共投資を計画的に推進することで、経済の安定と成長を目指すべきだと主張している。

ここでケインズは、貨幣政策の限界を認識し、国家が長期的視点で投資を組織する重要性を強調している。資本財の効率を社会全体の利益に基づいて評価し、公共投資を計画的に推進することで、経済の安定と成長を目指すべきだと主張している。

写真7:初版、第18章「雇用の一般理論再説」p.164-165

写真7の訳は「なぜなら、その場合には、投資がどんなにわずか増大しただけでも、完全雇用状態に到達するまで有効需要の累積的増大が引き起こされるだろうし、他方、投資が減少すると、だれも雇用されなくなる状態まで有効需要の累積的減少が引き起こされるから である。」 (塩野谷訳p.250)

ここでは、有効需要が投資の変化に大きく依存することを強調されている。投資がわずかに増えるだけで完全雇用に向けて需要が累積的に増加する一方、減少すれば失業が広がる危険があると指摘していて、この考えは投資の調整が経済全体に与える影響の大きさを示しており、投資を安定させる政策の重要性が訴えられている。

ここでは、有効需要が投資の変化に大きく依存することを強調されている。投資がわずかに増えるだけで完全雇用に向けて需要が累積的に増加する一方、減少すれば失業が広がる危険があると指摘していて、この考えは投資の調整が経済全体に与える影響の大きさを示しており、投資を安定させる政策の重要性が訴えられている。

写真8:初版、第20章「雇用関数」p.164-165

写真8の訳は「われわれは先に、有効需要が不足している場合には、現行の実質賃金以下においても喜んで働こうと欲する人々が失業しているという意味で、労働の過少雇用が存在するということを明らかにした。したがって、有効需要が増加すれば、それにつれて現行の実質賃金に等しいか、あるいはそれ以下の実質賃金のもとにおいても雇用は増加し、ついにはその時の実質賃金で利用可能な余剰労働がまったく存在しない点に到達する。」 (塩野谷訳p.288)

上記の訳からも分かるとおり、ケインズは有効需要の不足が失業の原因であり、賃金の高さだけが問題ではないと指摘している。有効需要が増えれば、賃金が一定でも雇用は拡大し、余剰労働が解消されると述べ、需要喚起の重要性を強調している。

上記の訳からも分かるとおり、ケインズは有効需要の不足が失業の原因であり、賃金の高さだけが問題ではないと指摘している。有効需要が増えれば、賃金が一定でも雇用は拡大し、余剰労働が解消されると述べ、需要喚起の重要性を強調している。

終わりに

今回、J.M.ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』の初版を初めて見たが、これまでの経済学史・社会思想史の初版本を見てきた中では比較的新しい時代のものなので、アダム・スミスなどと比べると時代背景などが全く違うため新鮮味を感じた。そしてケインズが唱えた理論が当時の理論を克服してそこから新しい理論が出されていくものであり、多種多様な社会・経済政策が提案されていくことにも興味を感じた。

なお、上記の塩野谷訳とは、塩野谷祐一訳『ケインズ全集』第7巻(=『雇用・利子および貨幣の一般理論』)、東洋経済新報社、1983年のことである。