2024.11.21.

【原田ゼミ】トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』初版(1651年)の本物を図書館で閲覧

今津由美子・西田光輝

はじめに

写真1:ホッブズ『リヴァイアサン』(ロンドン1651、真正版)と原田ゼミ一同

『リヴァイアサン』初版とその偽版について

『リヴァイアサン』は、当時の絶対的な通念となっていた王権神授説によって王権を正当化する国家観を転換させた内容のため、とくに1660年の王政復古の時代に無神論として批判され異端思想とされて、イングランドでの再販が禁じられた。しかしその衝撃の大きさと歴史的価値のため、偽版を作るモチベーションが生じたのである。

関学図書館は3つの版すべてを所蔵しているので、今回それらを比較して挿絵の相違から真贋を確かめるとともに、その有名な個所をヘッド版でもって厳密に見た。

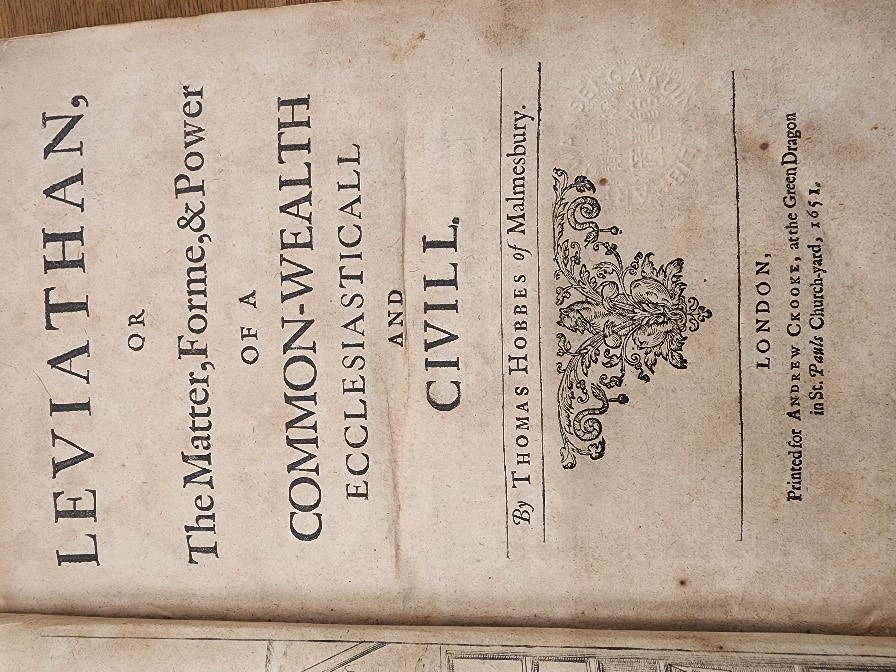

①ヘッド版(真正版)

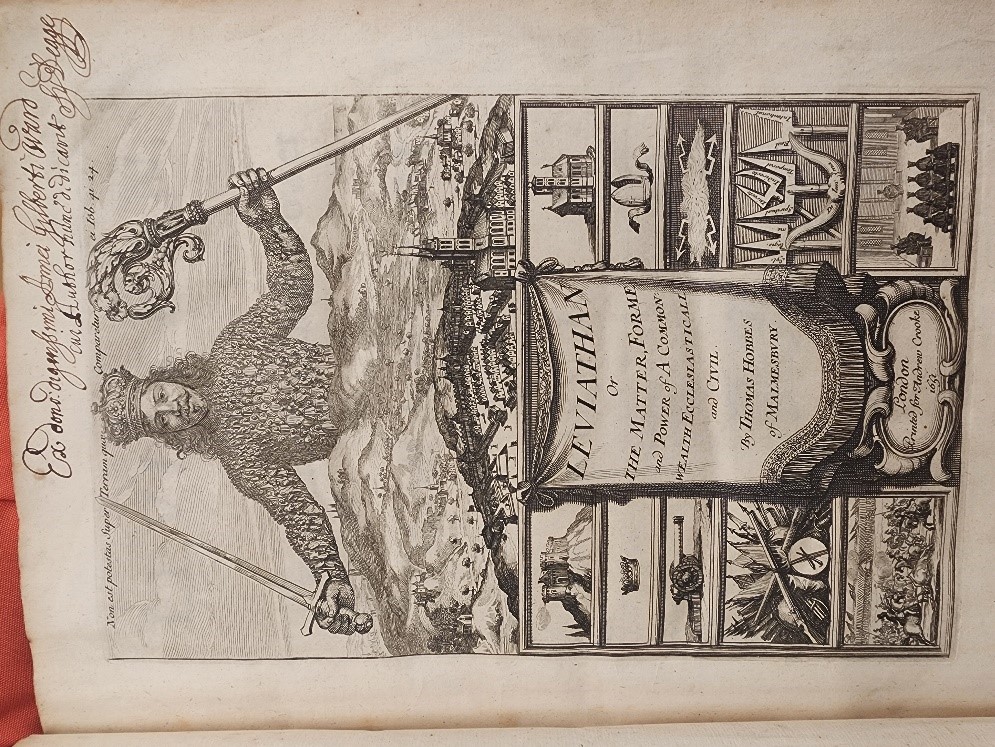

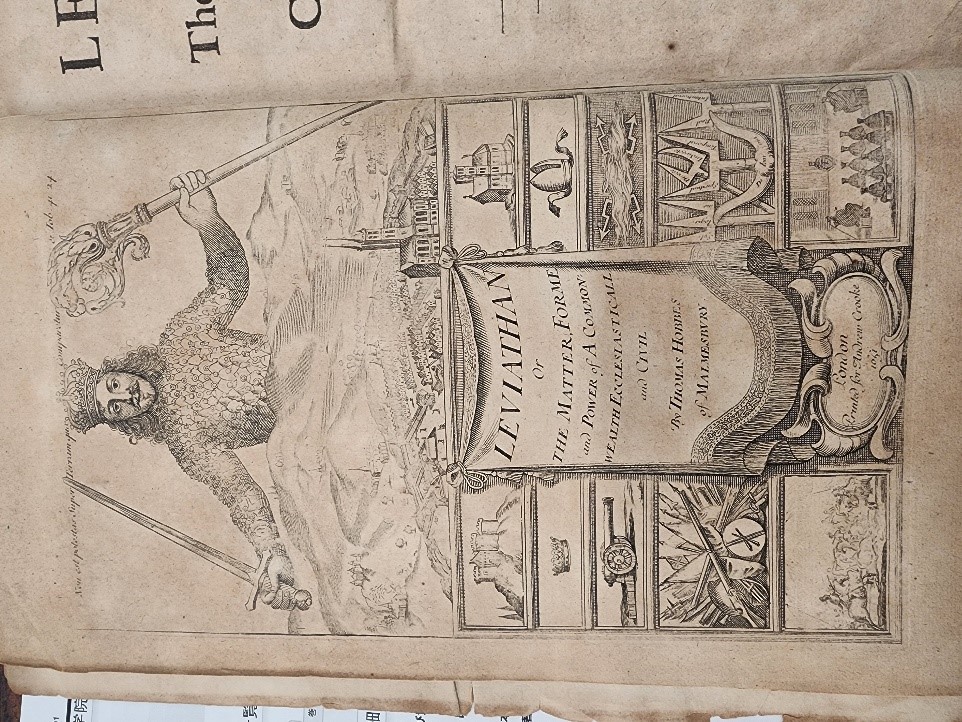

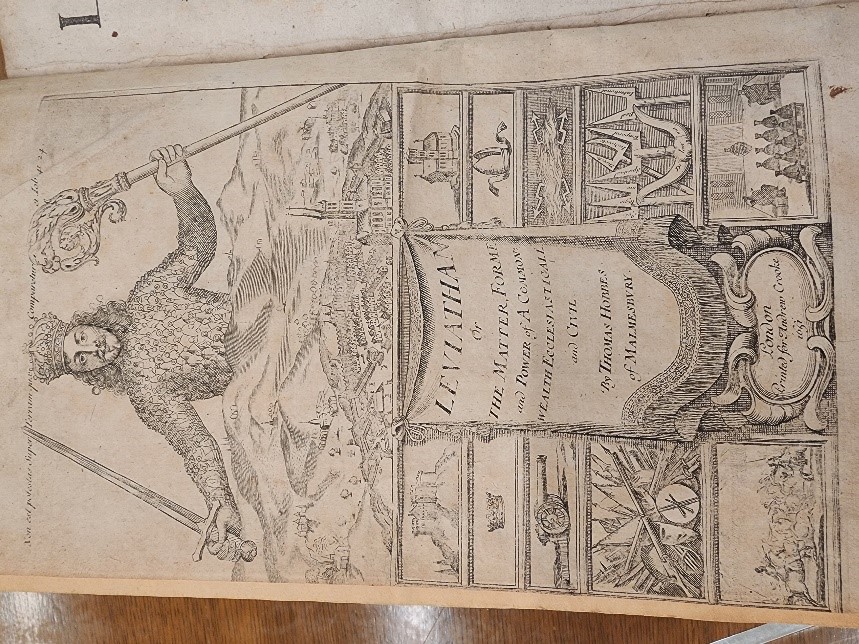

写真2:『リヴァイアサン』初版(ロンドン、1651年)、ヘッド版つまり真正版、扉絵。

主権者の体が無数の人々のひしめき合いによって作られているのが分かる。

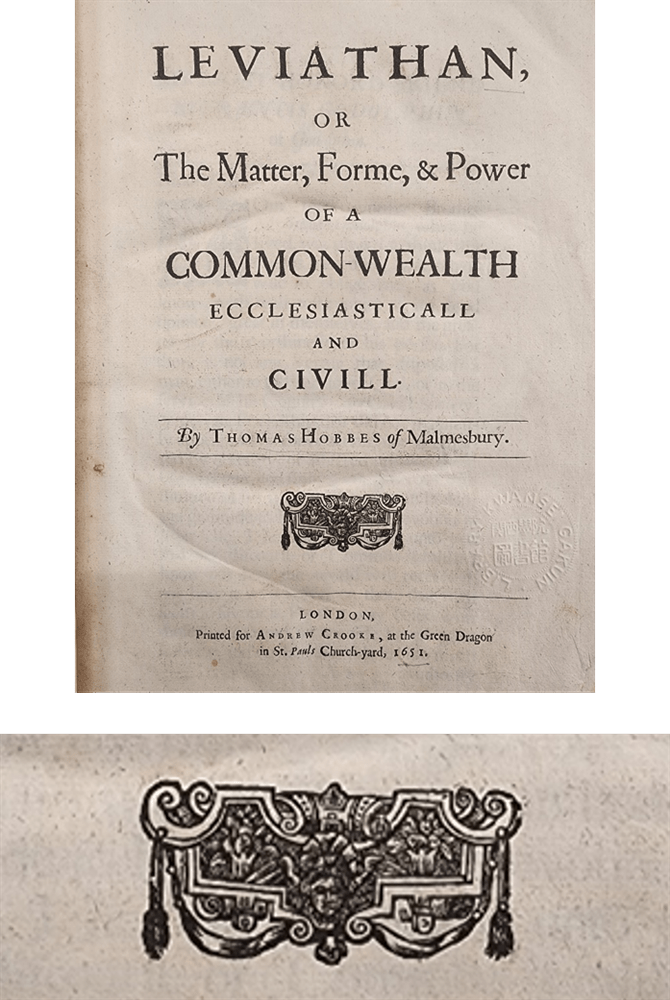

写真3:ヘッド版の表題ページ(上)、およびその挿絵の拡大(下)。人の頭が分かる。

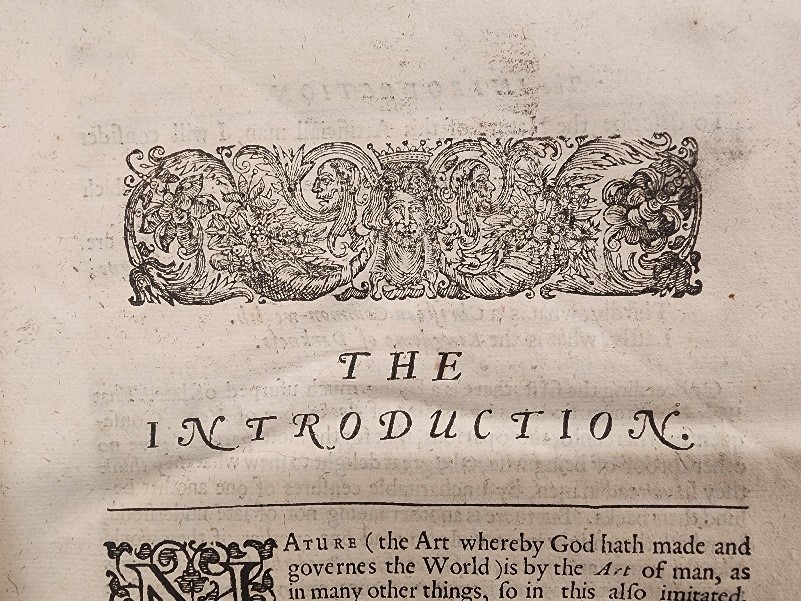

写真4: ヘッド版、「序説」冒頭の挿絵

②ベアー版(偽版の1つめ)

写真5:ベアー版。ロンドン1651年となっているが、実際には真正版刊行直後にオランダで印刷(関西学院大学1997, 目次前の写真解説を参照)。

絵は、主権者の体や山などが緻密ではない。

写真6:ベアー版、表題ページ挿絵、熊が植物を握っているのが分かる。

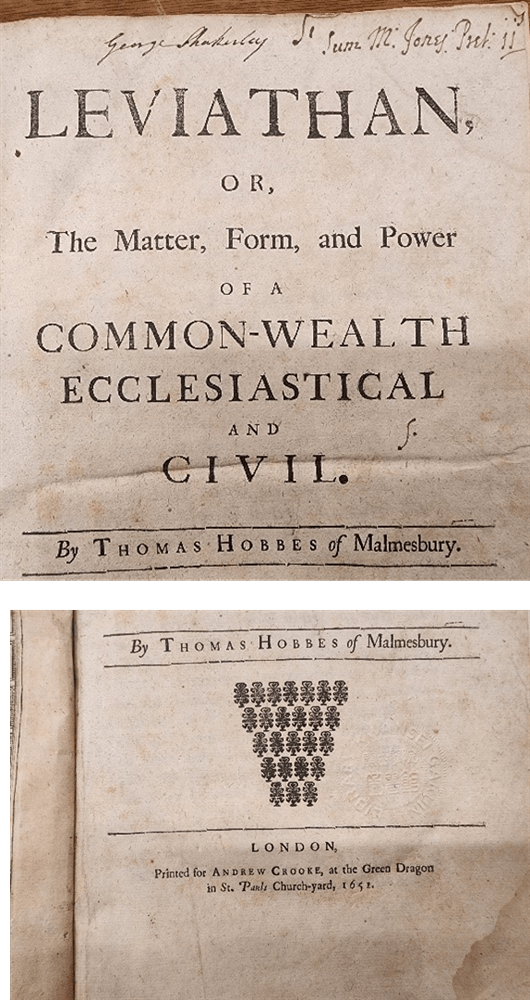

③オーナメント版(偽版の2つめ)

写真7:オーナメント版。ロンドン1651年となっているが、実際には1880年頃ロンドンで印刷(関西学院大学1997、巻頭挿絵解説を参照)。

この絵も真正版ほど緻密ではない。

写真8:オーナメント版、表題ページ(上)、およびその挿絵の拡大(下)。25の花束つまりオーナメントが挿絵となっているのが分かる。

上のタイトルで”CIVIL”のLが1つなのが特徴である。ヘッド版(真正版)とベアー版ではLが2つである。

写真9:関学図書館所蔵オーナメント版の見返し部分に張られている、以前の所有者の蔵書票。”Richard Hopton” と書かれているようである。

平等な人間たちの自己保存を目的とした、相互の戦争状態を避けるための国家

では、真正版(ヘッド版)でもって『リヴァイアサン』の内容を見ていこう。

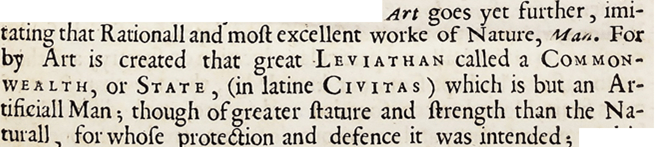

写真10:真正版p.1

写真10は、「序説」の部分である。写真10の4~6行めの訳は「ただしそれは、自然の人間よりも形が大きくて力が強いのであって、自然の人間を保護し防衛するためにそれは意図されている。」(水田訳Ⅰ,p.37)とあるように、ホッブズは各人が持つ自己保存権、その行使の権利を委譲された国家(共同機関)を、『旧約聖書』に出てくる海に住む巨大な怪獣「リヴァイアサン」にたとえている。そしてその国家・政府が人間の「生きる」権利つまり生存権を守ると唱えている。

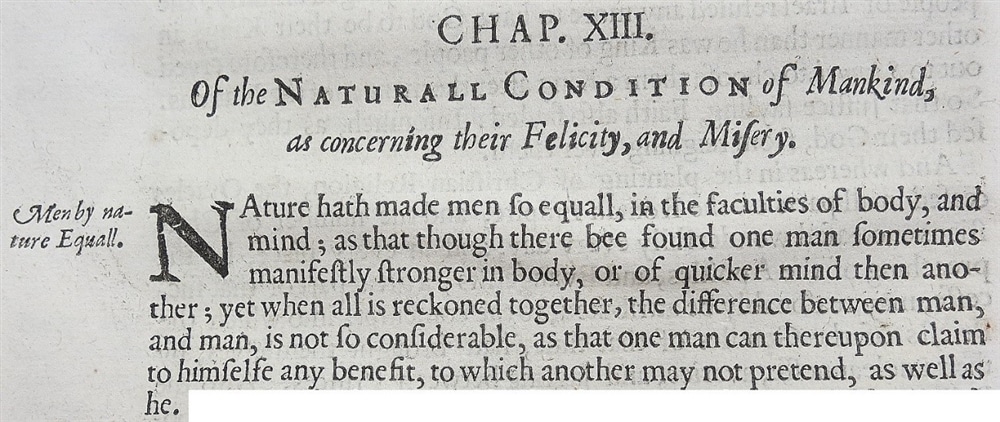

写真11:真正版p.60

写真11は「第13章 人類の至福と悲惨に関する、人類の自然状態について」からの抜粋であり、冒頭は「自然は人々を、体bodyと心mindの諸能力において次のように平等に作った」から始まる。ポイントとなるのが、写真2の左に書かれているホッブズ自身による段落要約である ”Men by nature Equall” つまり「人々は生まれながらに平等である」(水田訳I, p.207)という主張である。戦乱のこの時代(1600年代中頃!)にすでにホッブズが人間は平等であると唱えたことは、驚くべきことである。

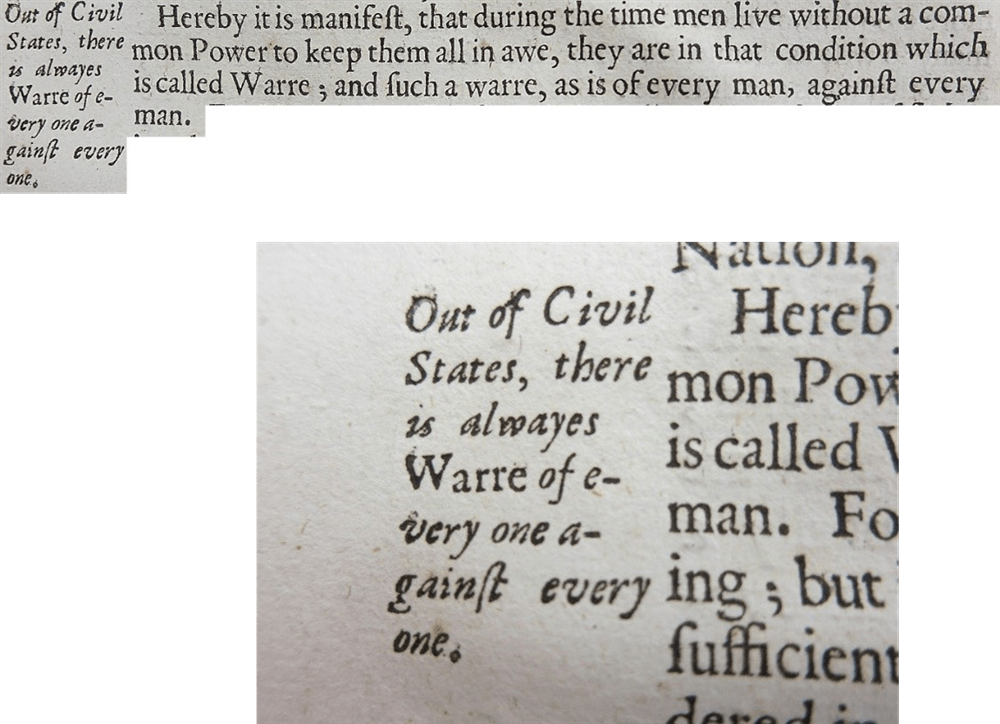

写真12:真正版p.62

写真12上では、左側の要約に有名な言葉があるので、それをよく見るために拡大したのが写真12下である。

“Out of Civil States, there is always Waare of every one against every one”つまり「市民状態以外であれば、そこにはいつも各人の各人に対する戦争があるのだ」(水田訳I, p.210)が彼自身の要約として書かれている。自然権としての生存権を行使する人同士では、それを求める各人の間で奪い合いの戦争が生じ、各人の生存権を保障するためにそれを統括する組織、国家や政府が必要であるとホッブズは考えたのである。この論理でもって、王権神授説は乗り越えられた。つまり、今日の国家の観念が生まれたのである。

終わりに

実際に本物の蔵書に触れ間近で鑑賞すると、古書独特の匂い、手触りが立体的に私たちの五感を刺激した。『リヴァイアサン』のまさに顔といえる扉絵の巨人像については、Sakiya Arakawaのまとめた情報を参考にすると、それを描いた画家のアブラハム・ボスとホッブズがじっくりと相談したうえで完成させたともいわれている(ニコラス、p.250)。いずれにせよ、このように無数の人々の集合体としてリヴァイアサンの身体を構成するというメタファーに仕上げたことが、より多くの国民にこの本の本質をより直接的に訴えかけるのに大きく貢献したであろう。

ここでの写真は、図書館に貴重図書・古文書史料画像利用願書を提出し、承認されている。先述のとおり、関西学院大学図書館にはこれまでも貴重図書について閲覧の機会をいただいており、原田ゼミ一同改めて感謝を申し上げたい。

参考文献(50音順、人名の場合は名字で)

Sakiya Arakawa(荒川幸也)「まだ先行研究で消耗してるの?」

https://sakiya1989.hatenablog.com/entry/2020/12/19/215512

梅田百合香『ホッブズ 政治と宗教――『リヴァイアサン』再考』名古屋大学出版会、2005年。

関西学院大学図書館『特別コレクション目録――トマス・ホッブズ著作文庫、イギリス社会政策コレクション、イギリス社会科学古典資料コレクション』関西学院大学、1997年。

ニコラス・クリスタキス(鬼澤忍・塩原通緒訳)『ブループリント――「よい未来」を築くための進化論と人類史』(下)、ニューズピックス、2020年。

トマス・ホッブズ(水田洋訳)『リヴァイアサン』全4冊、岩波書店、1992-2014年(上記の引用では訳文を適宜変えてある)。