2024.07.03.

【原田ゼミ】カール・マルクス『資本論』第1巻、初版(1867年)の本物を図書館で閲覧

井上和俊

はじめに

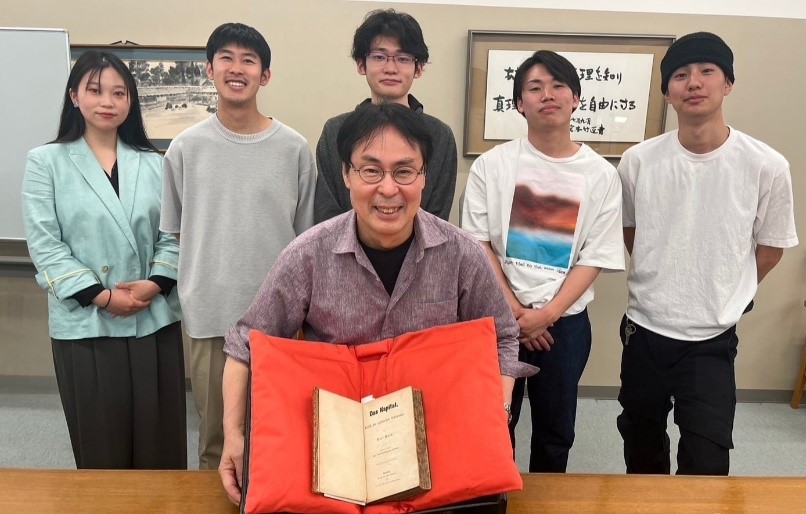

写真1:マルクス『資本論』第1巻(初版、1867年)と原田ゼミ3回生一同

実際に初版本を見るにあたり、私はカール・マルクス(1818~83年)という人物を調べ、翻訳の『資本論』を読んだ。結論から言うと、私がイメージしていた内容とかなり違った本であった。読むまでは社会主義の良さを沢山書いている本だと思っていたが、実際には資本主義の不平等性・問題性を指摘したいわば分析本と言える本である。ただ、私だけでなくカール・マルクスと言えば社会主義で『資本論』と繋げてイメージする人は多いのではないだろうか。

マルクス『資本論』第1巻の初版に触れる

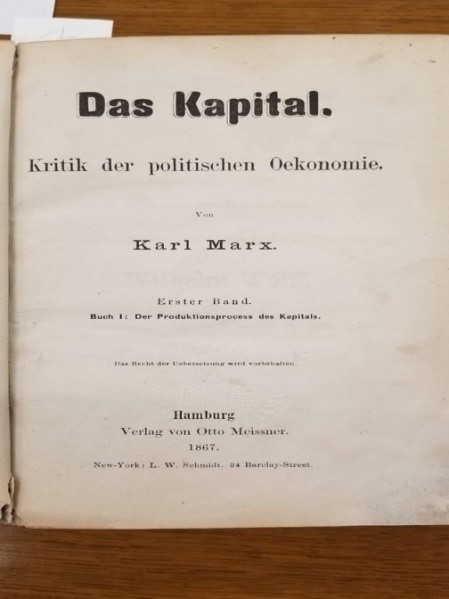

写真2:初版のタイトルページ

これが『資本論』第1巻の初版である。“Kapital” はドイツ語で「資本」という意味である。そして、中性名詞なので前に定冠詞 “das”が付いている。なので、直訳すれば「資本」または「資本というもの」であって、必ずしも「資本論」という訳にはならないことが、この表紙から読み取れる。紙はかなり古くなっており、触れるときは皆かなり注意して触れた。もちろんドイツ語で書かれているのだが、現在と同じ言葉でも綴り方が今と違う部分もあった。その例が上記の写真の副題である。現代ドイツ語では「経済」を “Ökonomie”と綴るが、ここでは“Oekonomie”と書かれている。

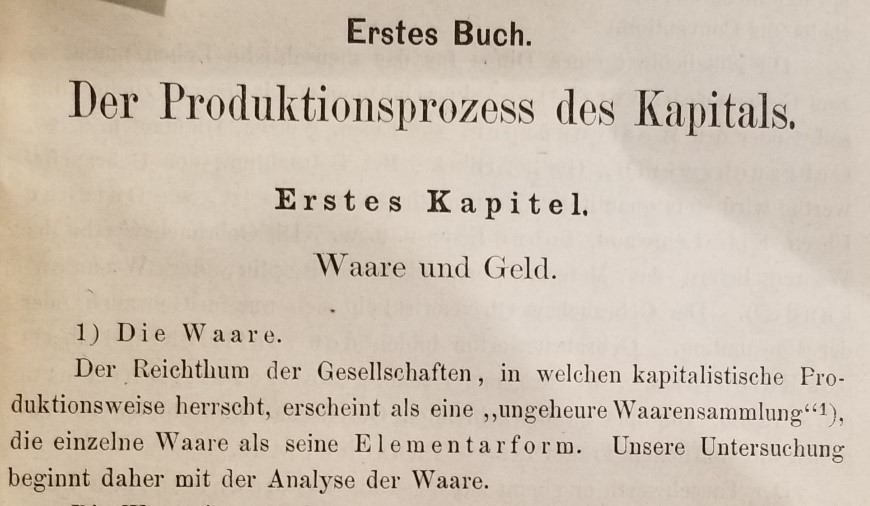

写真3:初版、p.1(今村・三島・鈴木訳(上)p.75)

写真3が『資本論』第1巻初版の1ページ目である。第1篇「資本の生産過程Der Produktionsprozess des Kapitals」の第1章「商品と貨幣Waare und Geld」である。

マルクスそして『資本論』において何はともあれ重要だとされるのが、この最初の1段落にある商品の位置づけである。マルクスは、資本主義社会で社会の富は「商品の巨大な集合ungeheure Waarensammlung」として——しかも個々の商品はその「基本形態Elementarfom」として——姿を現すので、我々の研究は「商品の分析Analyse der Waare」から始まる、と言って議論を始めている。この文章で“ungeheure”という「巨大な」「ムチャクチャ大きい」という表現で資本主義社会での商品の威力・波及の凄さが強調されている。初版のここを見て、マルクスが分析対象として商品に執着していることが感じられた。

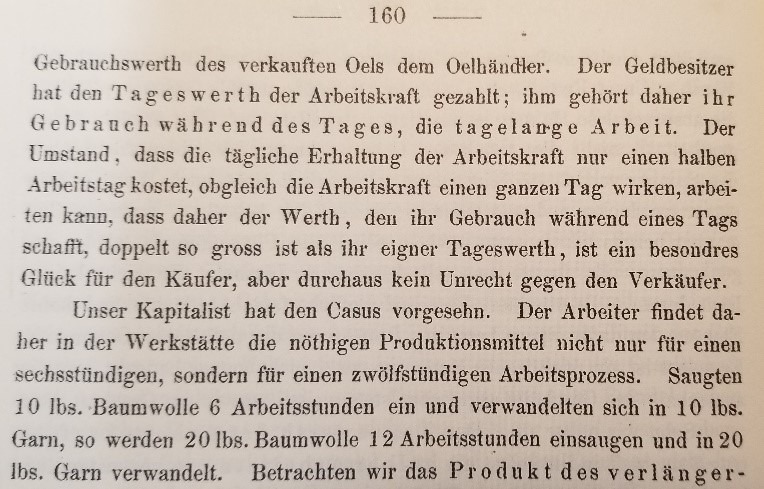

写真4:初版、p.160(今村・三島・鈴木訳(上)p.358)

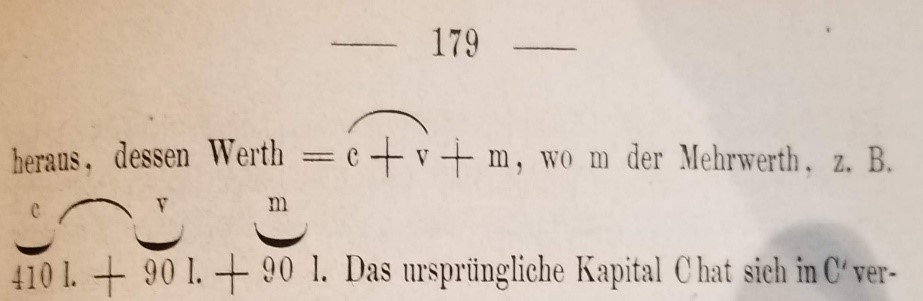

写真5:初版、p.179(今村・三島・鈴木訳(上)p.389)

写真4と写真5は、労働力の価値について説明している文章である。これらの文章を通して分かることは、労働とそれへの報酬・賃金についてのマルクスの考えである。

写真4の6~7行目にかけての文章 “dass daher der Werth, den ihr Gebrauch während eines Tages schafft, dopplet so gross ist als ihr eigener Tageswerth”を訳すと「労働力を1日使用することで生み出される価値はしたがって、その労働力自体の日価値[1日あたりの賃金]の2倍に相当すること」である。「貨幣所有者Geldbesitzer」が支払っている賃金は労総者が生み出す価値のたった半分にすぎず、残りが剰余価値として搾取されている、と説くマルクスの真骨頂がここにある。

写真5では、「剰余価値Mehrwerth」が計算式で示されていて、原料・材料・機械消耗分である「固定資本c」と、労働力である「可変資本v」を投下して生産するとすれば、生産過程で“v”がさらに「剰余価値m」を生み出すことを示している。「410ポンド」の固定資本と「90ポンド」の可変資本を投下して生産するとすれば、可変資本はその価値を生み出すのみならず、それに加えてさらに「90ポンド」生み出しているのである。単なる概念だけでなく計算式で説明している点に、マルクスの議論が経済学と言える所以があるのではないだろうか。そして、この考え方でもって資本主義においては労働者が搾取されているので、富を全体に分配できる社会主義への移行は当然である、という考えにつながっていくことは、容易に推測できる。

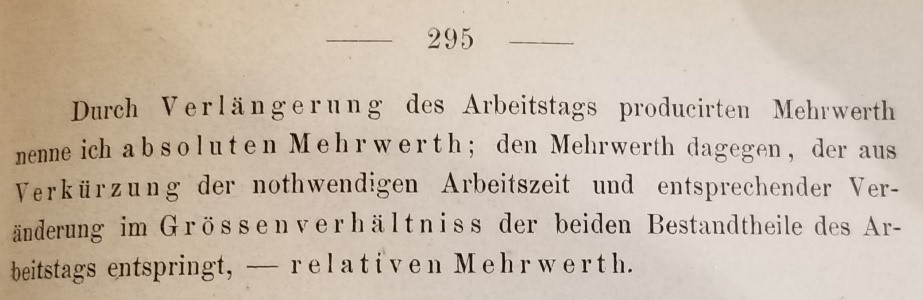

写真6:初版、p.295(今村・三島・鈴木訳(上)p.580)

写真6には、マルクスを語る上で欠かせない言葉が見られる。「絶対的剰余価値absoluten Mehrwerth」と「相対的剰余価値relativen Mehrwerth」という、資本家が労働者の生み出す剰余価値をさらに増やすための2つの方法が示されているからである。1日の労働時間つまり「労働日Arbeitstags」を「延長することVerlängerung」で剰余価値そのものを外延的に増やす「絶対的剰余価値」と、賃金を減らすことで1日の同じ総労働時間の中で剰余労働時間部分を増やす「相対的剰余価値」という2種の剰余価値増大の方法が資本家にはある、とマルクスは考えた。この2つは、マルクスが資本家による労働者の搾取の構造を言葉として示している点で非常に重要である。

終わりに

今回私たちは『資本論』第1巻の初版本を見ることができた。昔の本の匂い、使われている紙の厚さ、表紙の装飾など、今『資本論』の原書を買ったしてもまた違う、初版本特有の空気感がある。その今と過去の比較はどちらも実際に触れてみなければ分からない。また、この『資本論』を読んで自分の持っていたイメージとの違いに衝撃を受けた。自分の固定観念を変えるには実際に触ってみる、それを読んでみることが大切であることを、改めて感じた。

なお、写真の掲載については貴重図書・古文書資料画像利用許可書を関学図書館からいただいている。

上記の「今村・三島・鈴木訳」とは、今村仁司・三島憲一・鈴木直訳、カール・マルクス『資本論』(上)・(下)、筑摩書房2024年である(ただし訳は部分的に変えている)。