2024.06.12.

【原田ゼミ】アダム・スミス『道徳感情論』初版(1759年)の本物を図書館で閲覧

川嶋和基

はじめに

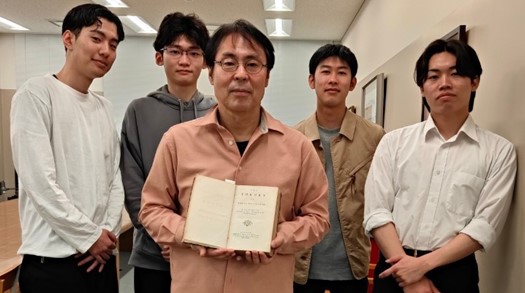

写真1:スミス『道徳感情論』(初版、1759年)と原田ゼミ3回生一同

スミス『道徳感情論』の初版に触れる

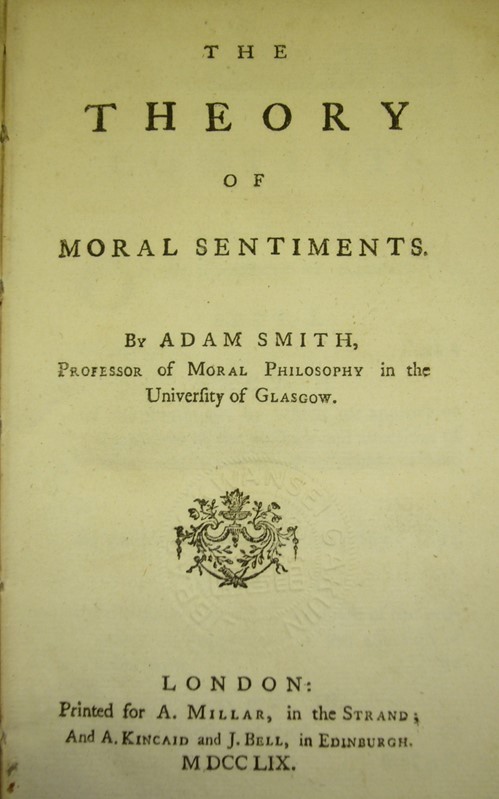

写真2:タイトルページ

写真2は『道徳感情論 The Theory of Moral Sentiments 』のタイトルページである。当時の「道徳 Moral」とは社会を生きていく人間の行為の規則の全体(生きていくために必要な生産・交換も含めた人間の社会関係全般に関する規則)を意味したから、「道徳感情」の理論とは、現在で言う社会心理学の側面から、自分の利益の追求を出発点とする近代的個人がそれなりに(誰にも命令されずに)自己規制しながら他人との社会関係を作りうるかを説明した。中世の神学的な哲学では個人の「利己心」からは社会秩序はできないと言われてきたのに対して、それが可能であるとした。

ちなみに、下部の“M DCC LIX”は、Mが1000、Dが500、Cが100、Lが50、IXが9を表しており、この本が1759年に出版された、ということも読み取れる。

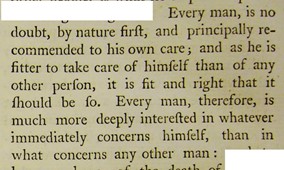

写真3:初版、p.181(水田訳(上)p.216)

写真3は、人間の「利己心・自愛心」の正当性についての記述の抜粋である。上から2,3行目の“recommend to~”という表現は「~に託す、委ねる」という意味であり、現在の一部辞書では出てこないほどの古い表現である。ここでは、スミスの代表的な思想の1つである「自己利益の追求」について記されており、本書の重要ポイントといっても過言ではないだろう。

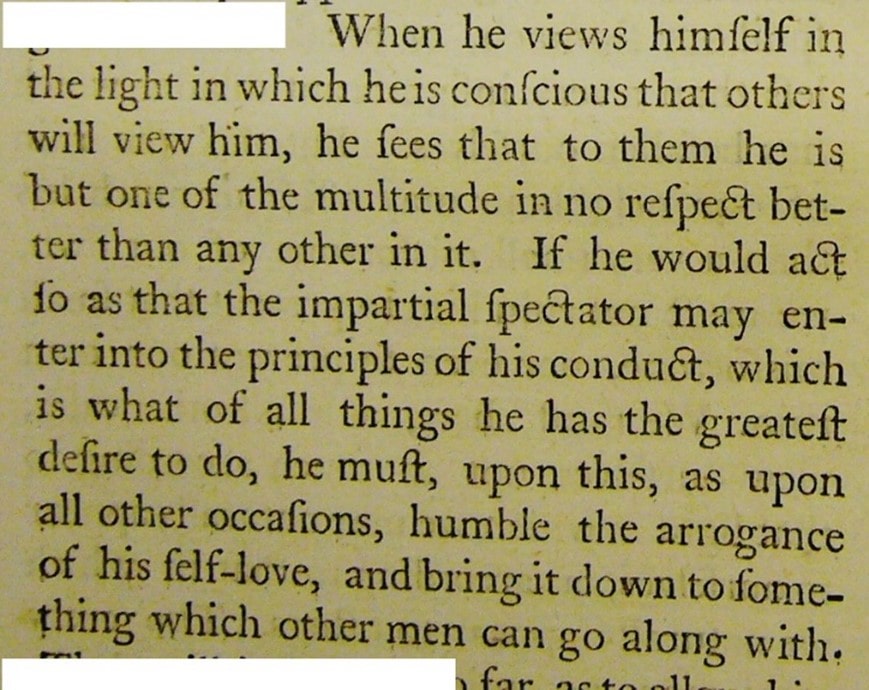

写真4:初版、p.182(水田訳(上)p.217)

写真4は、人間は「利己心」(自愛心)に基づいて行為するが、その際「公正な観察者」が監視しているかのように意識して、他人の「同感Sympathy」を得ることができる程度に、その行為を自己規制している、とスミスが論じている箇所である。言い換えると、自分の利益の追求を出発点とする近代的個人がそれなりに(誰にも命令されずに)自己抑制しながら他の人との社会関係を作りうるかを具体的に述べている箇所であり、ここも本書の重要ポイントである。

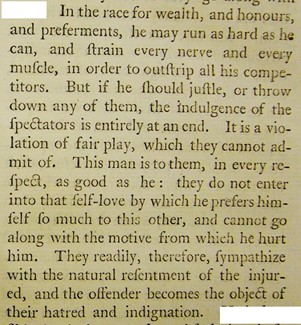

写真5:初版、p.182(水田訳(上)p.217-218)

写真5は、端的にまとめると、自由競争がフェアプレーでなされるように、それを見ている複数の「観察者たちspectators」――他の箇所では単数で「公正な観察者 impartial spectator」――によるチェックが機能するという記述の抜粋である。ちなみに、公正な観察者(見物人)にどの程度まで許されるかという基準は、フェアプレーの侵犯を許さない近代的個人相互のやり取りの中で社会的な「良心conscience」として形成される(さらに「良心」は法・法律へ)。つまり、スミスの言う「道徳」は、既存の伝統的な道徳を前提としてはいないのである。

終わりに

今回の初版本に触れる(文字通り)という経験はゼミ生全員にとって大変に有意義なものであったことは間違いないだろう。およそ250年以上の時を経て、こうして現代を生きる我々が当時の偉大な経済思想家たちと同じモノに触れているという実感は今後のモチベーションを高める良い経験となった。

このような貴重な書物を保管し、閲覧の機会をくださった関西学院大学図書館には心から感謝を申し上げたい。なお、ここでの写真は、図書館に貴重図書・古文書史料画像利用願書を提出し、承認されている。

上記の「水田訳」とは、水田洋訳、アダム・スミス『道徳感情論』(上)・(下)、岩波書店2003年である。