キャンパスの中のキリスト教シンボル

本学のキリスト教と文化研究センター(Research Center for Christianity and Culture: RCC)が発行している『RCC Newsletter』では、「キャンパスの中のキリスト教シンボル」をテーマに記事を紹介しています。

『RCC Newsletter』で掲載した「キャンパスの中のキリスト教シンボル」を紹介します。

普段見過ごしてしまうような何気ないキャンパスの片隅から、関西学院に根づく「キリスト教」を感じとることができます。

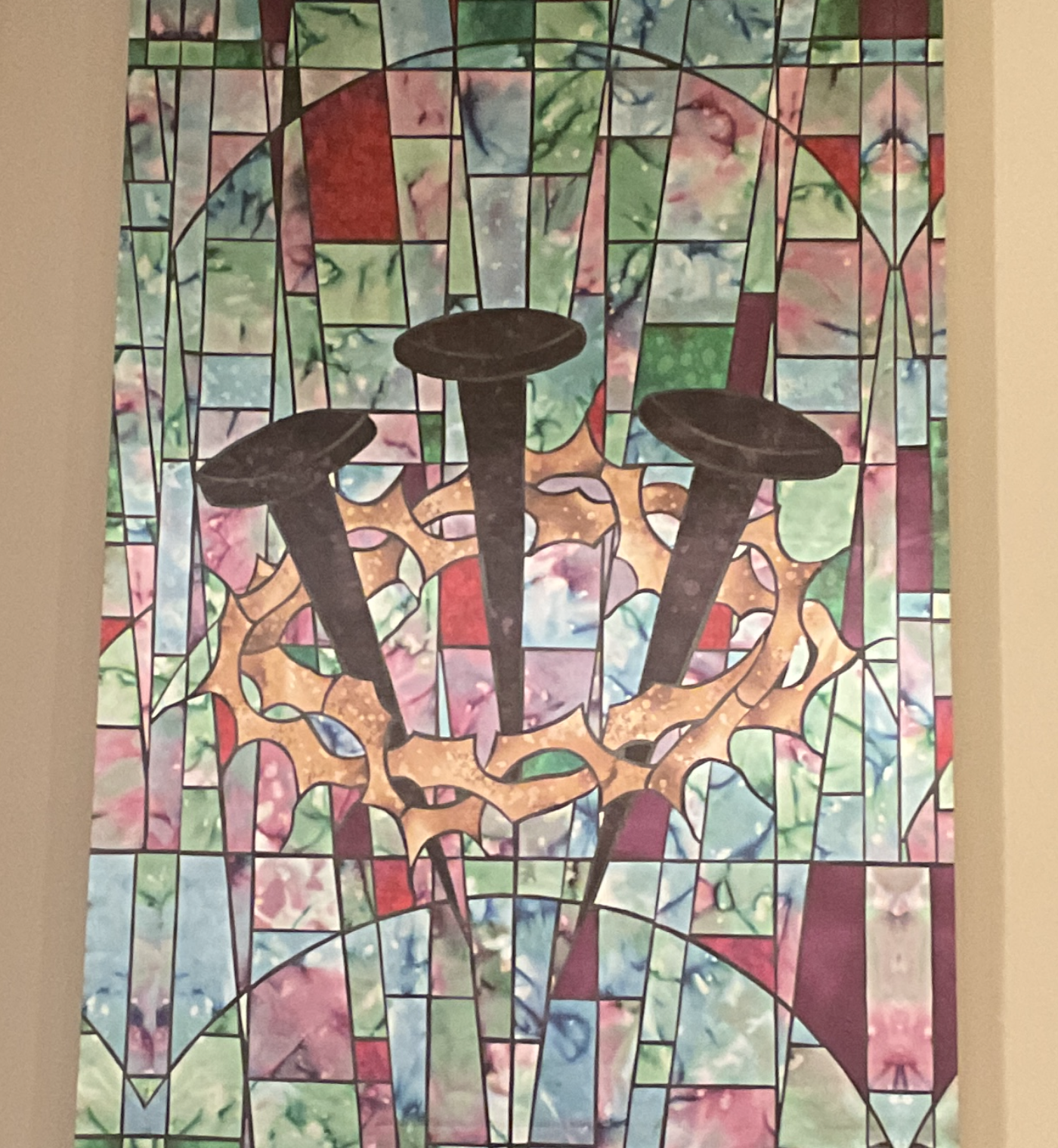

17.バナー(法学部チャペル)

「うっすらと見えるのがいいんだよ!」 関西学院を訪れたティリッヒは、ランバス記念礼拝堂の正面のうっすらと見える十字架をこのように高く評価したという。では、もしティリッヒが法学部チャペルの正面に掲げられたバナーを見たら、何と評しただろうか。

このランバス礼拝堂のうっすらとした十字架に対して、法学部チャペルのバナーは、いばらの冠と三本の釘によってイエスの十字架を表している。

イエスは、死刑確定後、ローマの兵士に(おそらくみすぼらしい)紫の衣を着せられ、いばらで編んだ冠をかぶせられた(マコ15・16-20)。紫の衣も冠も、ローマ世界では、王であることを象徴するものであった。このようにローマの兵士はイエスに、「ユダヤ人の王」を僭称したという無実の罪をかぶせ、恥辱を与えてもてあそんだ。いばらの冠は、イエスの受けた恥を象徴する。

また、イエスは十字架に釘づけにされた(ヨハ20・25、コロ2・14)。十字架刑はローマに反逆をくわだてた下層民に用いられた処刑方法であった。三本の釘はイエスの苦しみを象徴する。

さて、十字架をシンボルにしたキリスト教は、「私たちは弱い時に強い」というメッセージよりも、罪の贖いという教会の宣教のスローガンのほうを強く示す。また、十字架は制度的な教会を象徴しており、「教会の外に救いなし」(extra Ecclesiam nulla salus)のメッセージを暗に含めてしまう。さらに、「十字軍」のように他宗教攻撃のイメージも帯びてしまった。

それに対して、いばらの冠は、西光万吉が1923年に全国水平社の旗に選んで以来、日本では、キリスト教を越えて、被抑圧者の苦しみと闘いの象徴となった。「荊冠」すなわちいばらの冠は、無実の罪と恥に無言を貫くことで闘ったイエスの姿と、差別と闘う被差別者の姿を重ねる。それと同時に、水平社宣言が「殉教者がその荊冠を祝福されるとき」と高らかに宣言する被差別者の解放を指し示す。このように。いばらの冠は、宗教や思想を越えて、貧困や差別と闘う者の連帯の象徴となることができるのである。

(法学部教授 大宮 有博;2024.3)

16. バナー(商学部チャペル)

今回は、商学部チャペルの講壇の背後に掲げられているバナー(写真参照)を紹介させて頂きます。

このバナーは2009年頃(正確な時期は不明です)、当時、商学部のリチャード・J・スティンソン宣教師を派遣して下さったアメリカの合同メソジスト教会の信徒グループの寄贈によるものです。

最初に、バナー中央に記されている言葉について説明しましょう。"Thy Will Be Done"はマタイによる福音書6章10節後半の欽定訳(1611年)の一部で、新しい日本語訳では「御心が行われますように」(協会共同訳)と訳されています。これは、イエス・キリストが語られた「山上の説教」(マタイ5-7章)の中にある、通称「主の祈り」(6:9b-13)の一節です。

この祈りの言葉に続いて「天におけるように地の上にも」と添えられており、天の神様の思い(Thy Will)が、わたしたち人間の世界においても実現するように(Be Done)との願いが込められています。つまり、人が生きる地上の世界には神の御心である愛が必要であると理解できます。

その上で、この祈りの言葉を囲むようにして描かれている「茨の冠」の意味について考えてみましょう。マタイによる福音書は、重い病や貧困、差別によって苦しめられていた人々のために心を痛めたイエスの姿を描いています(9:36)。まさにイエスは、神の御心そのものと言える存在でした。

ところが、この世の権力者たちは、暴力によってイエスを迫害したのです。多くの人は、その出来事を表すしるしとして十字架を思い起こすことでしょう。しかし福音書は、彼らがイエスを偽りの王と見なして侮辱したことも示しています。つまり茨の冠は、イエスが与えられた精神的な苦しみのしるしなのです(27:29)。

神の愛をも拒むこの世界には、"Thy Will Be Done"の祈りが必要であると言えましょう。そして私たちには、イエスが人々に示した神の愛の実現のために働くことが求められているのです。

商学部チャペルのバナーを見て、建学の精神である「マスタリー・フォー・サービス(奉仕のための練達)」の目標に心を留めて頂けたら幸いです。

(RCC主任研究員、商学部准教授 木原 桂二;2023.7)

15. バナー(社会学部チャペル)

今回は社会学部チャペルの正面に掛けられた大きなバナー(垂れ幕)を紹介します。このバナーは2007年に、現在のチャペルではなく、建て替え前の旧社会学部棟の大教室兼用チャペル正面に設置するために作成されました。当時社会学部におられたグルーベル宣教師と宗教主事の私で、視覚に訴えるシンボルをチャペルに導入することを計画し、原図としてキリスト教版画家・柴田みどり氏の「ヨナ」と題された作品を選びました。図版をフィリピン・マニラ市にあるキリスト教系施設「ドール・センター」に送り、当センターでバナーとして仕上げていただいたのです。ドール・センターは貧しい女性たちの自立を支援する施設で、人形やバナーなどを受注・作成していました。

赤を背景として中央に描かれた大きな魚には、二重の意味があります。原図タイトルの通り、まずこの魚は旧約聖書・ヨナ書の大魚を表しますが、同時にキリスト教では魚がイエス・キリストのシンボルとされてきたことに基づき、キリストを表しています。魚がイエス・キリストを表すようになった理由は、湖の多いガリラヤ地方で生きたイエスは魚と関わりが深かった(よく魚を食べた)こと、そしてギリシア語で「イエス・キリスト、神の子、救い主」と書いたとき、頭文字が「魚」を意味する「ΙΧΘΥΣ」(イクテュス)になるということでした。ローマ帝国による迫害下で、初期のキリスト教徒たちがキリストの「隠れシンボル」として魚の絵を用いたことはよく知られています。

そのようにヨナ書の大魚とイエス・キリストを重ねた魚の内部と周囲に、イエスの生涯の場面(降誕、洗礼、エルサレム入城)、キリストや聖霊を表す象徴(十字架、百合、ぶどう、Α[アルファ]とΩ[オメガ]、鳩、炎)が描かれています。色としては背景の赤以外に、各場面や象徴に、白、黒、黄、紫、緑などの典礼色を基調とした原色が効果的に使われています。このバナーは明るく鮮やかな色彩をチャペル全体に与えると同時に、聖書の物語を視覚的に伝える役割を果たし、さらに作成してくださったフィリピンの人々の心と手の働きを想い起こさせてくれるものです。

(RCCセンター長、社会学部教授 打樋啓史;2022.3)

14. ステンドグラス2

RCCニューズレターの連載「キャンパスの中のキリスト教シンボル」ではすでに2019年度のニューズレターでステンドグラスを取り上げ、そこでは特に上ヶ原の大学図書館に設置されている作品「光あれ」(森場さとし、1997)をご紹介しました。今回は続いて神学部チャペルに設置されているステンドグラスをご紹介します。周知の通り、ステンドグラスは着色されたガラスの組み合わせによって造られるもので、ガラスに当たる光を想定して建築物の窓に設置されます。そこに込められる意味、目的は様々でしょうが、主要な点は装飾や物語表現にあると見られます。では、神学部チャペルのステンドグラスに込められる意味とはいったい何なのでしょうか?

神学部チャペルには写真1のステンドグラス「Ⅻ+Ⅰ」(2011)が会衆席の奥、説教者の椅子のちょうどすぐ右上に、チャペルに射す光を取り入れるのに適した位置に取り付けられています。作成者は2006年3月に本学神学研究科前期課程を修了した林知子さんで、このチャペル以外にも三宮YMCA会館チャペル、東武鉄道東京スカイツリー線曳舟駅ビル曳舟病院、海星マリア幼稚園等でも彼女の作品を見ることができます。

神学部チャペルのこの作品は彼女の制作活動の初期のもので、命の水、洗礼の水が背景に表された上で、そこにイエスに従う弟子たちを表現する立体感のある十二のガラスの魂が置かれます。弟子たちに振る聖霊の炎を表すのは赤いガラスです。ご本人の言葉によれば、制作にあたっては、そのステンドグラスのもとに座る説教者が「聖霊が自分自身にも注がれ、強められることを感じ、語ることが出来るように。そして司会者は、ステンドグラスのもとに座る説教者に向かって降ってくる聖霊を見て、これから語られる言葉が神様に支えられ、聖霊に強められたものとなることを覚え、祈ることが出来るように」との思いを込めたそうです。

実際の作品には厚さ25ミリ~30ミリの厚みがあるガラス、さらに氷の塊のような立体感のあるガラスが用いられており、それらを通して光がよく乱射して輝くのも特徴です(写真2)。鍛冶屋が金槌を振り下ろして炎の中で刀を鍛えるように「ガラスによって光を鍛える」。そのような気持ちで制作にあたっているとも彼女は語っていました。

神学部チャペルで語る人、語られる言葉にあてられる、まるで祈りのような光。ぜひ神学部チャペルでご覧ください。

(RCC主任研究員、神学部准教授 橋本 祐樹; 2021.7)

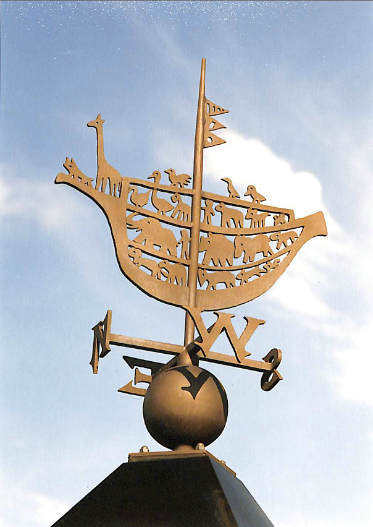

13. ノアの箱舟

今回のシンボルは、西宮聖和キャンパスに属する1号館とその屋根の上に設置されたオーナメントが対象です。西宮聖和キャンパスのなかで、大学教育学部と短期大学の学生たちが学ぶ学舎は、図書館も含むと現在10棟を数えます。このうちの数棟は、聖和大学時代、1995年の阪神淡路大震災によって激しい損傷を受け、建て替えが計画されました。1号館もそのひとつです。1号館の屋根の東西両側は塔のような形状にデザインされ、それに伴ってシンボルがつけられることになりました。そのテーマは、創世記に登場するノアの物語に基づいて、箱舟が選ばれました。

洪水とノアの箱舟の物語はよく知られています。ノアが、神のことばに従って洪水への備えとして巨大な箱舟を作り、そこに家族と、動物や鳥たちを入れて助かったというストーリーです。聖書によると、洪水は150日間降り続いた雨によるものでした。この長期間の雨があがり、洪水が引くと、ノアたちは再び大地を踏みしめ、神に献げ物をします。そこで神は、洪水を起こさないことを、虹によってノアに約束しました。その後、ノアの子孫は繁栄することになります。

また、資料を提示するには至りませんでしたが、1号館の建物自体がノアの箱舟をイメージしてデザインされたとの説もあります。そうであれば、これもまた震災を経験後に再開した歩みを忘れないためのモニュメントの役割を果たすものなのかもしれません。

以上のように、これらは、災害の悲惨さとともに神の恵みに常に目を留めることを思い起こさせるシンボルと言えるでしょう。なお、今回の記事執筆に関して、聖和短期大学宗教主事の小見のぞみ先生より貴重な資料を提供していただきました。感謝申し上げます。

(参考資料:「聖和大学報」48号[1995年7月]、51号[1997年1月]、52号[1997年7月])

(RCC主任研究員、教育学部准教授 梶原直美;2020.3)

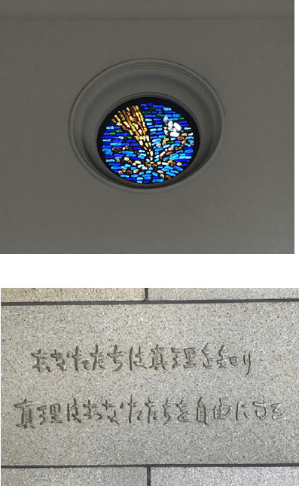

12. ステンドグラス

昨年度よりこのニューズレターでの連載を再開した「キャンパスの中のキリスト教シンボル」ですが、シンボルを、通常の認識方法では把握できない事物のリアリティを「既知の事物と結合させることによって感知し、表示し、伝達する」(今橋朗)ものと理解するならば、キャンパスに設置されたステンドグラスもこれに含めることが出来るでしょう。

ステンドグラスとは、着色されたガラスの組み合わせによって造られ、主としてガラスに当たる光を想定して建築物の窓に設置されるもので、その目的は装飾や物語表現にあると考えられています。とりわけ12世紀末以降のヨーロッパにおいては大きな窓を設置するゴシック様式のキリスト教会の建築が進み、ステンドグラスはその「生動する色彩表現」(前田富士男)をもって従来の壁画に代わり会堂を彩るようになっていきました。

関西学院大学に設置されるステンドグラスは複数ありますが、例えば上ケ原の大学図 書館に設置されるステンドグラス「光あれ」をご存知でしょうか(写真上)。この作人は本学に学んだステンドグラス作家、森場さとしさん(1948年愛媛県生まれ、北海道池田町 在住)によるもので、1997年の上ケ原の大学図書館のグランドオープンに伴って設置されました。神による天地の創造を物語る、旧約聖書の創世記一章三節の言葉が重なります。「神は言われた。『光あれ。』こうして光があった。」先ほど言葉を引用した美術史学者の前田先生は、一般と異なる教会堂のステンドグラスの機能は単なる採光や装飾に留まらず、会堂内の作品と設計に連動して典礼や礼拝の意味を具体化する「プログラム性」を帯びると言います。キリスト教学校の建物の、特に真理を通じた自由を思わせる図書館の入り口部分に設置されるこの作品「光あれ」にも単なる採光や装飾を超えたプログラム性を覚えると言うと言い過ぎでしょうか(写真下、ステンドグラスの反対側の壁に刻まれる言葉)。

上ケ原の図書館にお立ち寄りの際にはぜひ一度このステンドグラスを見上げてみてください。あの言葉「光あれ」の意味について、その光を通じた美しい表現から豊かに受取ることが出来るかもしれません。

(参考文献:前田富士男「ステンド・グラス」、今橋朗「シンボル、象徴」『キリスト教礼拝・礼拝学事典』)

(RCC主任研究員、神学部助教 橋本祐樹;2019.7)

11. 典礼布

以前、このRCCニューズレターで連載しており、皆さまからご好評をいただいていた「関西学院のキリスト教シンボル」を、今号から再開することになりました。私たちのキャンパスには、実は、いろいろなところに、キリスト教のシンボルが掲げられています。普段はあまり意識されていないかも知れないシンボルを、ご紹介していきます。

再開第一回は、「典礼布」を取り上げます。

キリスト教には、一年を通して礼拝を計画するためのカレンダー、「教会暦」(「典礼暦年」とも言う)があります。大まかには、イースター、ペンテコステ、クリスマスの三つの日を中心に、その準備期間と、その後の期間とで成り立っています。そして、次のような色が、それぞれの意味合いをもって決められています。

◆白 喜び、感謝、復活—イースター、クリスマス、公現日(1月6日)、洗足木曜日

◆赤 聖霊、愛、血—ペンテコステ、受難日(聖金曜日)、しゅろの主日

◆紫 悔い改め—レント(イースターの準備期間、日曜日を除く40日間)、アドヴェント(クリスマスの準備期間、4週間)

◆緑 平和、成長—上記の期間以外

※カトリック教会などでは、この他に、イエスやマリアの祝日、聖人の日、教会の儀式などに、どの色を用いるか、細かい決まりがあります。

牧師・神父の式服や、礼拝堂に用いる飾りの布(「典礼布」)などは、この色に基づいて、制作されます。

神学部チャペルでは、この典礼布を、説教壇に掛けて、教会暦を感じられるようにしています。その中で、神学部オリジナルのものを紹介します。

写真1・2は、緑のもので、秋学期の間、アドヴェントに入るまで使われています。ベトナムで織られた布をフェアトレードで購入しました。ノアの箱舟の物語を基に、織の模様を虹に見立てて、オリーブの若木(聖書朗読台用)と、そこから枝をくわえて帰って来た鳩(説教壇用)をデザインしています。平和と成長を象徴する意匠になっています。布の下が斜めになっていて、動きがあるのが特徴です。2004年に、当時の大学院生たちがデザインを考えて、制作してくれました。

写真3・4 は、クリスマスの準備期間であるアドヴェントのためのものです(色は紫)。この期間は、日曜日ごとに、1本ずつロウソクを灯して—第一日曜日は1本、第二日曜日は2本というように—クリスマスを待ち望みます。4本ロウソクが灯されると、その週のうちにクリスマスとなります。説教壇用のものに、四つのともしびが描かれているのは、このことを表しています。聖書朗読台用のものには、一つだけ灯りが灯されていますが、これは、聖書が「道の光」(詩編119編105節)であり、希望の源であることを表しています。これも、2006年に大学院生たちのデザインで制作されました。

チャペルアワーは学部ごとに開かれていますが、どの学部のチャペルにも出席することができます。もちろん、神学部のチャペルにも出席することができます。一度、典礼布を見に、神学部チャペルアワーに出てみられてはいかがでしょうか。

(RCCセンター長、神学部教授 水野 隆一; 2019.3)

10. オリーブ

吉岡記念館横の「ベルスクエア」には、聖書の植物が二十種類ほど植えられていますが、その一つにオリーブがあります。オリーブはキリスト教では平和のシンボルとなっています。大洪水の後、ノアは地上に水が引いたかどうかを調べるために鳩を放ったところ、鳩はくちばしにオリーブの葉をくわえて箱舟に戻ってきたとあります(創世記八・一一)。これは、大地が再びその胎内から生命を生み出したしるしであるばかりでなく、元々はまず何よりも神が人間に平和と祝福を贈ったというしるしです。ちなみに、たばこのピースの箱には、この鳩がくちびるにオリーブの枝をくわえている絵がデザインされています。また、国連旗もオリーブの枝葉が地球を取り囲むデザインになっています。

詩編五二・一〇には、「わたしは生い茂るオリーブの木。神の家にとどまります。世々限りなく、神の慈しみにより頼みます。」とあり、敬虔な心を持つゆえに神の庇護のもとにある者がオリーブの木にたとえられています。また、預言者ゼカリヤは、七つのともし火をともした黄金の燭台の左右に立てられた二本のオリーブの木の幻を見ますが、これは二人の「油注がれた者」であると言われており、非常に貴重な者の象徴とされています(ゼカ四章)。

ギリシアではオリーブの木は、ゼウスに奉献される聖なる木で、オリンピアの競技に於いて勝利者は神々の父ゼウスから一本のオリーブの枝で作られた冠をかぶせられた、と言われています。

くちばしにオリーブの小枝をくわえた鳩の図は、キリスト教葬礼美術でも頻繁に見られ、死者の霊魂の平安を象徴しました。「受胎告知」の絵では、天使ガブリエルが純潔を象徴するゆりの花(マドンナ・リリー)を持った絵が多く描かれましたが(ボッチチェリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、エル・グレコなど)、イタリア・シエナ派の画家の間では、ここの写真にあるシモーネ・マルティーニの「受胎告知」のように手に平和を象徴するオリーブの枝を持つ天使をこぞって描いたということです。

(RCC副長、RCC教授 樋口 進; 2007. 5)

9. キリストのモノグラム

最初期のキリスト教美術は、ローマのカタコンベに作られた墓穴をふさぐ板にハトや錨、魚などを刻んで、被埋葬者がキリスト教徒であることを示していました。四世紀になってしばらくすると、こうした表現の他にキリストのモノグラムが登場します。

写真は、ランバス記念礼拝堂の祭壇正面ですが、ここにコンスタンティヌス帝のモノグラム、と呼ばれている徴が描かれています。モノグラム、とは組み合わせ文字のことで、ここではギリシア語でキリストと記したときの最初の二文字、X(キー)とP(ロー)が組み合わされています。コンスタンティヌス帝は、三一三年にミラノ勅令を発布しキリスト教公認をしたことで有名な皇帝です。エウセビオスの「コンスタンティヌス大帝伝」によれば、皇帝は三一二年、宿敵マクセンティウスとの戦いを前にしてキリストの幻を見ます。その時キリストに、この徴をもって勝利をせよと示されたのがこのモノグラムであり、これを軍旗に記して戦いに挑んだところ、ミルウィウス橋の戦いでマクセンティウスに勝利を収めたということです。

このモノグラムを記した軍旗をもつ皇帝の図は当時のいくつかの硬貨の上にも見ることができます。したがってこの徴が用いられるのは三一三年以降のことであり、前述のカタコンベの墓穴をふさぐ板は、三一三年以降に作られたことがわかります。モノグラムは他に、イエス・キリストのイニシアルであるI(イオタ)とXの組み合わせなどがあります。

キリストのモノグラムは、教会堂の装飾にも早いうちから用いられ、特に、五世紀のナポリの洗礼堂の天井モザイク壁画では星星の輝く天空に現れます。天井の四隅には、ヨハネの黙示録にも登場する四つの不思議な生き物(黙四・六)が描かれています。キリストのモノグラムはキリストそのものを表現しているものなので、ここでは終末のキリスト顕現を表現していることになります。様々な場面で登場するキリストのモノグラム、ランバス礼拝堂の例を覚えて、他の教会堂やキリスト教美術の中にも探してみてください。

(神学部専任講師 山田 香里; 2007.3)

8. スイング・ベル

「宗教センター」の建て替えによって建築中であった建物が「吉岡記念館」として二〇〇六年四月に新しく開設されました。関西学院が上ケ原に移ってきた当初に時計台らと共に立てられた歴史のある宗教センターを建て替えるに際して、二十一世紀の関西学院に相応しいより豊かな中身を持った建物とするために何回も話し合いが重ねられ、多くの方々の協力によって「出会い」をテーマとした建物を設計・建築することとなりました。

そして、より豊かで多彩な「出会い」を実現するため、宗教センター関係学生団体である〈宗教総部・聖歌隊・チャペル=オルガニスト・バロック=アンサンブル・ハンドベル=クワイア・ゴスペル=クワイア(Power of Voice)〉の各部室、ならびに〈宗教センター〉〈神学部事務室〉〈人権教育研究室〉〈キリスト教と文化研究センター〉が入り、文字通り、多くの出会いを産み出す場所としての歩みを始めています。

また、「吉岡記念館」と「ランバス記念礼拝堂」の間のスペースも整備され、そのまわりには聖書に関係する植物も植えられました。今回、そのスペースをより多くの人々に知ってもらい利用してもらうべく愛称が公募され、四三六にのぼる多数の応募がありましたが、選考の結果「ベル・スクエア」という名称に決定いたしました。この名称に決定する理由となったのが、ランバス記念礼拝堂横に新たに設置された「スイング・ベル」の存在です。

ベル、あるいは複数のベルが備えられた「カリヨン」は、キリスト教の歴史の中でも三世紀から五世紀にかけて礼拝の開始を告げる合図や、儀式の中で用いられ始めたと言われています。今回の設置もランバス記念礼拝堂や吉岡記念館で行われる行事を告げる合図や、その他キリスト教関連行事での使用を考えています。ベルの正面には関西学院の丸形エンブレムが刻印され、また、裏には新約聖書の言葉「愛は、すべてを完成させるきずなです」が、ギリシャ語で記されています。「スイング・ベル」の見物のついでにその言葉が聖書のどこに記されているかを探しつつ、「ベル・スクエア」で多くの出会いを経験してみてはいかがでしょうか。

(RCC主任研究員、経済学部助教授 舟木 讓; 2006.7)

7. レビヤタン

煙草を断って15年ほどになるが、これまで一度も吸いたいと思ったことはない。禁煙という悲壮なものではなく、自然と吸いたくなくなったからである。それでも、旨そうに煙を出す人を見かけると、ちょっぴり羨ましくなることもある。

神学部の喫煙所は、学部側面の出入り口付近にある。学期中そこを通りかかると、学生が喫煙しているのをたびたび見かける。あるとき学生に教えてもらったのだが、その扉の上段には彫り物があった。よく見ると、なにやら怪物らしきものが石の上に彫ってある。瞬間「あ、レビヤタンだ」と閃いた。旧約聖書に出てくる「竜」のことである。たとえばイギリスの思想家ホッブスの著書の題名『リバイアサン』はこのレビヤタンの英語読みである。

日本で竜と言えば、たとえば「龍神さま」のように神さまの一つに数えられる。しかし、聖書の世界ではしばしば悪の化身だ。黙示録を見ればただちにわかる。レビヤタンもその一つで、詩編74編やヨブ記などに登場する。中でもヨブ記41章にはその姿が記述されている。たとえば「口からは火炎が噴き出し、火の粉が飛び散る。煮えたぎる鍋の勢いで、鼻からは煙が吹き出る」とある。さらにその強さについて「剣も槍も、投げ槍も、彼を突き刺すことは出来ない。鉄の武器も麦藁となり、青銅も腐った木となる」と書く。まったく恐ろしき怪物である。

一体なぜ神学部の建物にそのような怪物が彫られているのか。神学部にはレビヤタンが潜んでいるということか。それとも魔除けのつもりか。いずれにしても、火炎を噴き出すレビヤタンの像は、喫煙所としっくり合っているように思った。とはいえ、吸い過ぎと火にはご用心を。

(神学部助教授 土井 健司; 2005.11)

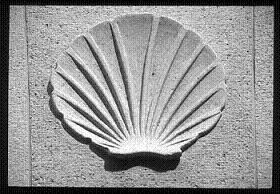

6. 貝 殻

学院本館正面入口の上部を見ると、貝殻のレリーフが三箇所に彫られています。この帆立貝の貝殻がキリスト教シンボルであることをご存知でしょうか。貝殻はキリスト教において「巡礼」のシンボルなのです。中世以来大きな巡礼地となったスペインの小都市サンティアゴ・デ・コンポステラに巡礼をした人々が貝殻を巡礼者の目印、また守護符として身につけてきたことは有名で、現在でもそこでは巡礼コースの順路や巡礼者用の宿泊施設に帆立の貝殻が目印として配されています。

伝説によれば、サンティアゴはイエスの使徒聖ヤコブ(スペイン名サンティアゴ)の殉教の地とされ、彼の遺体もそこに埋葬されたと言われます。この聖ヤコブにまつわる伝説に帆立貝が関係しています。乗っていた馬が暴走して海に投げ込まれた領主が、聖ヤコブに救いを求めた。すると馬は落ち着きを取り戻し、海から上がった。そのとき領主は馬が貝殻で覆われているのに気づいた、というものです。この伝説に基づいて、十二世紀以来、サンティアゴへの巡礼のシンボルとして貝殻が用いられるようになります。しかし、そもそもサンティアゴに隣接するガリシア海岸は帆立貝の群棲地であり、貝殻はキリスト教以前の大昔から、海に秘められた命の起源や新しい誕生を象徴するものとされてきました。この地理的環境と古くからの貝殻のシンボリズムがキリスト教の伝説と結合して、貝殻がサンティアゴ巡礼の目印として定着したのでしょう。

巡礼は様々な宗教伝承において大切にされてきた行のひとつです。あえて日常を離れ、聖地を目指して長い旅をすることで、多くの人々が自分を見つめ直し、生きる感動を見出してきました。また巡礼や旅は、私たちの人生そのものが旅であることを発見する機会なのかもしれません。所有にこだわり、様々なことに固執して、どこかに城を築く生き方ではなく、出会いに開かれ、感謝と喜びをもって、軽快に歩いていく旅人の生き方。聖書はしばしば、そのような旅人の生き方を信仰者のモデルとして描きます。関西学院大学の正門を入るとすぐに見えるこの巡礼のシンボルは、「今日」という新しい旅を歩き出すように私たちを励ましているように思えます。

(RCC研究員、社会学部助教授・宗教主事 打樋 啓史; 2005.6)

5. 十字架

十字架がキリスト教のシンボルであることは、特にキリスト教に馴染みがない人でも知っており、今では常識のようになっています。しかし、考えてみますと、二本の直線を垂直に交差させただけの極めて単純な形状が、日本のような非キリスト教国においてもキリスト教のシンボルとして定着しているという事実は驚くべきことであるように思えます。実際、キリスト教信者でなくても、この十字架から何となく神聖なイメージを感じ取るという人は少なくないようですし、また同じ十字形でも、ナチスの鍵十字を見たときには、それとはまったく異なる印象を受けるから不思議です。

十字架がキリスト教のシンボルになったのは、言うまでもなく、救い主とされるイエス・キリストが十字架刑に処せられた歴史的事件に由来しています。しかし、十字架がそのようにイエスの処刑の道具として用いられたものなら、むしろ十字架はキリスト教にとってマイナスのイメージで捉えられるところではないでしょうか。事実、十字架刑を実施していた古代諸国では十字架は陰惨なイメージで捉えられており、当時の人々にとっては恥辱と嫌悪のしるしでしかなかったようなのです(ガラテヤ三:十三)。

しかしながら、元来はそのように「つまずき」であり、「おろか」でしかなかったこの十字架に「神の力、神の知恵」を見ることにより(一コリント一:十八-二十五)、パウロはそれを誇るべきものとして捉えなおしました(ガラテヤ六:十四)。すなわち、十字架にイエス・キリストの死による救いの業を見ることにより、そこに救いのシンボルとしての意味を見出したのです。

もっともこのことは、十字架からそのマイナスのイメージが完全に払拭されたことを意味しているわけではありません。むしろ十字架は、まさにそのような苦難と死に関わるマイナスのイメージをも保持し続けることにより、キリストの苦難を通して示された、恥辱と嫌悪からの真の意味での救いを象徴するものとなったのです。

(RCC主任研究員、神学部専任講師 嶺重 淑; 2004.12)

4. 幸運のしるし

関学の建物には、必ずと言っていいほど、左にある写真のような飾りが付けられています。神学部や宗教センターといった上ヶ原で最も古い建物にも、F号館や新しい本部棟といった新しい建物にも、屋根の三角の下の部分に見受けられます。よく見ると、時計台の時計の下にも三つ並んでいます。

建築の用語で「四つ葉飾り(quatrefoil)」と呼ばれるこの装飾は、ゴチック建築やアメリカ南西部のミッション様式の建物に多く用いられています。関学の建物に用いられるようになったのも、「スパニッシュ・ミッション」という様式を、上ケ原の基本デザインに採用したこととは無縁でないと思われます。

元々は「四つ葉のクローバー」を装飾化したものだと考えられていますが、「四」という数から、様々な解釈が行われるようになりました。「東西南北」つまり「全世界」を表す、あるいは、その形から十字架を表すとも言われます。

その中でもとくに、イエス・キリストの言行を記す「福音書」が、新約聖書には四つ含まれていることから、「四つ葉飾り」も「四つの福音書」を象徴するものと考えられるようになりました。ランバス記念礼拝堂(上ヶ原キャンパス)の説教壇や聖書朗読台には、本ニューズレター第一号で紹介された「三つ葉飾り」と並んで、この「四つ葉飾り」が付けられています。それらは、この場所から「福音」、キリスト教のメッセージが語られることを表しています。

「四つ葉のクローバー」が「幸運のしるし」となったのは、四つ葉がたまにしか見つからず、従って幸運を感じさせるからでしょうが、同時に、「四」という数が「福音書」を想像させたからだとも考えられます。四つの葉は「福音」=グッド・ニュースをもたらすと言うわけです。「四」は、日本では「死」を連想させるとして不吉な数とされますが、このように、キリスト教ではむしろ、幸運の数なのです。

中央芝生に立って見渡すと、周囲の建物にこの「幸運のしるし」をたくさん目にすることができます。ここに集い、学ぶ者がそれぞれにとってのグッド・ニュースを見いだせるような学舎でありたいという願いを、「四つ葉飾り」は表しているように思います。

(神学部教授 水野 隆一; 2004.5)

3. クリスマス・ツリー

キリスト教の象徴の中で最もよく知られ、キリスト教信者であるなしに関わらず多くの家庭に存在しているものとして、クリスマス・ツリーがあります。また、昨今クリスマスが近づく頃になると、街中や家庭でも装飾に工夫を凝らしたツリーを飾ることが日本でも当たり前のようになってきています。しかし、その起源を辿ると、キリスト教のメッセージを端的に表す興味深い意味が、本来は込められていた事が分かります。

また、お気づきの方も多いと思いますが、二〇〇三年より、関西学院時計台前のツリーもその起源と本来の意味に相応しい電飾を施しました。今回は、ふだんあまり語られることの少ないツリーの起源をひもとき、その意味を味わい、キリスト教のメッセージをそこから読みとりたいと思います。

元来、中世のヨーロッパでは、クリスマス前夜に教会の前で「神秘劇」が上演されておりました。当然、イエスの降誕劇が中心になるのですが、その前に、旧約聖書の神話にあるアダムとエヴァの堕罪の劇が演じられます。その際、「エデンの園」に置かれていたとされる「善悪の知識の木」とそこに実る「禁断の木の実」が舞台上には置かれておりました。それが、クリスマス・ツリーの原点をなすものです。木の種類と実は、地方によって異なりましたが、ドイツでは、林檎の木が使用されており、そこから、現在通説となっている禁断の木の実を林檎とする考えも広まったようです。やがて、「善悪の知識の木」は、共にあった「命の木」と区別されることがなくなり、その素材として、「永遠のいのち」を感じさせる樅の木などの常緑樹が用いられることとなっていきます。

そして、さらに、その常緑樹は、人間の罪の象徴である「禁断の木の実(赤いりんご)」と救い主イエスを象徴するホスティアと呼ばれるパンがつるされることになり、最終的には、罪に沈んだ暗い世と人間を救う希望の光としてのイエスを象徴する蝋燭がそこに加わり、現在のクリスマス・ツリーの原型が出来上がります。

前述のように、その本来の意味をキャンパスに象徴的に示す意味で、二〇〇三年から、関西学院のクリスマス・ツリーも透明な光と、赤い光の2色を用いることになりました。 戦争・紛争・飢餓といった人間の暗い面ばかりが浮かび上がるこの頃ですが、人間の弱さにしっかりと向き合いつつ、そこで絶望に終わらず、希望を産み出す知恵と力が私たちに与えられていることを、クリスマス・ツリーの光からくみ取りたいと思います。

(RCC主任研究員、経済学部助教授 舟木 讓; 2004.1)

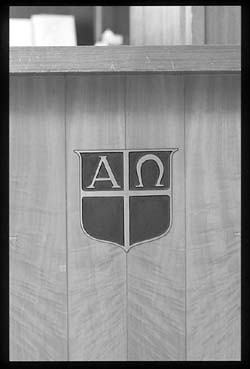

2. アルファとオメガ

ランバス記念礼拝堂(上ケ原キャンパス)にあるパイプオルガンの横、壁際に置かれた机には、ギリシャ文字のA(アルファ)とΩ(オメガ)を十字架の両肩に刻んだ紋様があります。これは、新約聖書の一番最後に置かれたヨハネ黙示録に出てくる、神が自らを表した言葉に基づいています―「神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。『わたしはアルファであり、オメガである』(一章八節)。アルファとオメガは、ギリシャ文字の最初と最後ですが、これは、天地創造の初めから、この世の終りまで、神の支配の下に歴史は動くということを表しているわけです。

ヨハネ黙示録は、この世の終りが来る前にどのような出来事が天上と地上で起こるかをドラマの形で描いた文書です。黙示録によれば、イエス・キリストが死んで天に昇り、天上で神と等しい地位についたことによって、世の終りに向けて歴史は動き出し、終末は、サタンの勢力によって苦しめられてきた信仰者たちの勝利と救いの時となるというのです。

ヨハネ黙示録が書かれた紀元一世紀の終り頃、生まれて日の浅い新興宗教だったキリスト教の信者に対しては、反社会的なうさん臭い連中という非難の目が向けられ、ローマ皇帝ドミティアヌスの治世下では迫害すらも起こっています。とりわけ、ドミティアヌスが自分に対する皇帝礼拝を求めたことが、キリスト教徒に対する圧迫となりました。そのような状況の中でキリスト教徒たちは、自分たちの信仰を固く守って生き抜こうとしたのであり、その決意が、自分たちの信じる神こそ「アルファでありオメガ」、すなわちこの世界を初めから終りまで動かす真の支配者なのだというこの言葉に込められているわけです。

世の終りとは、「アルファでありオメガである」神が審きを行う時、私たちの善行と悪行がすべて露にされる時だといいます。私たちはその時を喜んで待ち望むことのできる人間でしょうか。それとも神の審きに怯えないといけない人間でしょうか。ヨハネ黙示録を読みながら考えてみたいものです。

(RCC主任研究員、商学部助教授 辻 学; 2003.11)

1. 三位一体

「見える教会は見えざる教会のシンボルである」という中世の言葉は、教会建築の本質をよく表しています。「見えざる教会」とは教会、つまりキリスト教の本質であり、それを「見える教会」の姿がシンボリックに表しているというのです。ヨーロッパの教会を訪れると建築様式そのものや、また建物の細部になされた小さな装飾の一つ一つがキリスト教とは何かということを教えてくれます。造形されたものだけではなく、光、影、色、数、空間までもがキリスト教的意味を持っています。そして人間が教会に入り、その正面へと歩いていく中で経験するこれら要素との出会いは、わたしたちを信仰的経験へと導いてくれるのです。

教会に入るだけで、何らかの宗教的経験をする事は出来ます。しかし、そのシンボリックに造られた教会建築の一つ一つの要素の意味を知るものには、そのシンボルはもっと多くのことを語りかけてくるのです。

関西学院もキリスト教主義の学校として、この伝統を受け継ぎ、学内のいくつかの場所でキリスト教のシンボルを見い出すことが出来ます。ただ残念なことに、多くの建物、特に各学部やキャンパスにチャペルを持ちながら、キリスト教のシンボルの数は少なく、関学ならではの意匠や神学的主張の独自性は乏しいと言わざるを得ません。しかし、現在わたしたちの周りにあるキリスト教のシンボルをご紹介することを通して、新しいシンボルの創造、つまり現代におけるキリスト教のメッセージの再発見へとつながることを願っています。

今回ご紹介するのは、上ケ原キャンパスのランバス記念礼拝堂の講壇の装飾です。写真でごらんのように、三つの輪が重なり、一つの形をなしていることが分かります。外見から三つの要素からなることは想像されますが、重なり合った部分ではそれぞれの輪郭は消されており、一つのものへと統合されています。正三角形的な配置は一つの安定した造形美を生み出しています。デザイン的には、三つ葉のクローバーを象ったものであり、ゴチック建築の窓などの飾りに使われています。

この三つ葉のクローバーは、三つのものが一つとなっていることによって、他の宗教には類を見ないキリスト教独自の神理解である「三位一体なる神」を象徴しています。父なる神、子なるキリスト、聖霊という三つの位格(人格)が一つの実体(唯一神)であるという教理は、まるでパズルのようであり、現代に至るまでも様々な解釈がなされています。

また神学的に事柄を考える際にも、欠くことの出来ない重要な視点です。その議論をここで詳細に紹介することは出来ませんが、たとえば次のような説明がなされます。わたしたちは神を「上に」おられる方として崇拝する。しかし神はそこに留まっておられるのではなく、イエスを通してわたしたちの「方へ」来られた方である。それだけではなく、聖霊において神はわたしたちの「内で」具体的に働かれるのです。これは本当に簡単な説明でありますが、三位一体が単につじつまを合わせるための神についての論理ではなく、いかにわたしたちが信仰的に神を経験するのかということを表わしています。

この複雑な「三位一体なる神」をいかに図像としてデザインするかということは多くの芸術家を悩ませてきたことでしょう。十二世紀のある絵には、中央に十字架にかけられたキリストが描かれ、その背後の神が十字架の両端を両手で支えています。そして聖霊の象徴である鳩の両翼の先端が神の唇とキリストの唇に触れることによって、この三者の一体性、また神学的な関連性を描こうとしています。そして、この絵はキリストの現臨、神の愛の現在化、聖霊による交わりを経験する聖餐式の式文の挿絵として描かれており、まさにこの三位一体なる神が今わたしたちと共にいますことを象徴しています。

ランバス記念礼拝堂の講壇の三つの輪は現代のわたしたちに何を語るのでしょうか。わたしには、いのちを創られた神、そのいのちの生き方を示されるイエス、そしてそのいのちを癒し満たしてくれる聖霊の力として感じます。そして、その三つの輪の真ん中にわたし自身が受け入れられているように思えるのです。

(RCC主任研究員、神学部専任講師 中道 基夫; 2003.7)