2025.03.05.

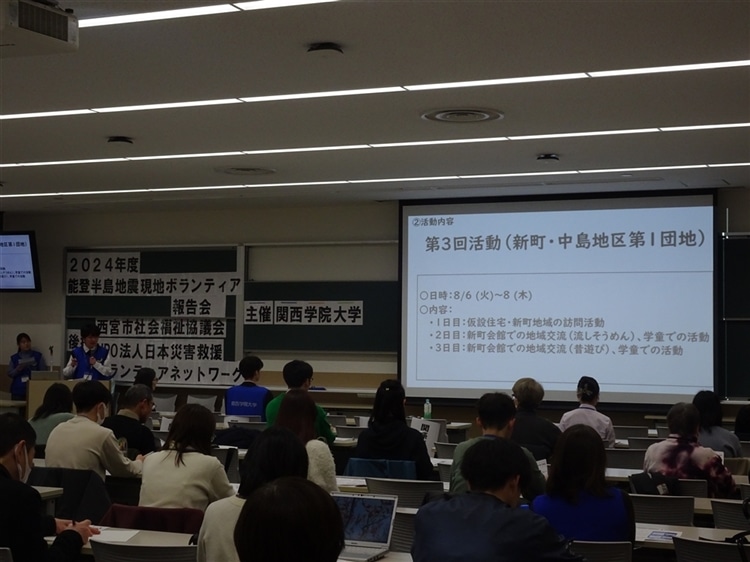

【実施報告】2024年度 能登半島地震現地ボランティア報告会

3月4日(火)、能登半島地震現地ボランティア活動報告会を実施しました。

活動に取り組んだ学生や西宮地域住民の方々、行政職員や社会福祉協議会のスタッフなど、59人が参加しました。

能登半島地震の発生直後から「被災地のために何かできないか」という声が多くの学生から上がったことを受けて、まず学生による募金活動を2023年度卒業式・2024年度入学式で実施し、延べ36名の学生が呼びかけ、合計585,862円の温かい支援が集まりました。

その後、「現地で活動がしたい」という学生の声を受け、七尾市中島町での現地ボランティア活動を実施。5回合計延べ72名の学生と共に現地で仮設住宅周辺の集会所での交流、コミュニティセンターでの地域交流をはじめとするボランティア活動を実施しました。

この報告会では、1年間を振り返り、学生ボランティアが被災地支援に関わる意義や、活動を通じて見えてきた成果や課題を共有するとともに、参加される皆さんとも、私たちにできることを共に考えました。

ニュース映像

https://www.youtube.com/watch?v=Ti7JQuR8WCI&t=4s

(サンテレビ「NEWS×情報 キャッチ+」 2025.3.4放送)

報告会内容

現地ボランティア活動報告

現地ボランティア活動に参加した学生8名から、活動報告を行いました。

第1回では、1日目の戸別訪問で住民の皆さんが支援疲れをされている表情なども見られて、自分たちの活動の意義について不安を感じることもあった中、第5回まで活動回数を重ねる中で「関西学院大学の学生が来るのを楽しみにしている」と沢山の方が来訪を楽しみにしてくれるようになるなど、継続することでできてきた関係性の大切さなどが分かってきたことなどを話しました。また、各回それぞれで出た課題を次の回に引き継いで改善してきたこと、例えば将棋やオセロをツールとすることで外に出てきにくい男性の方の参加率が上がったことなどを報告しました。

最後に、以下の通りまとめの報告をしました。

① 地域の方々の変化

・数回の交流を経てイベントに来て下さる方が増えた

・イベントを通じて地域の方同士の新たな交流が生まれた

・関学の学生の訪問が地域の一種の恒例行事となった

→地域の方々との信頼関係がこれまでの活動で築かれた

② 学生の変化

活動のイベント企画は第1、2回では教職員が主体となっていたが、今では学生が考え、企画するという主体的な活動ができるようになった

③ 今後に向けて

・これからは能登と関学との信頼をさらに強くするために今までの活動で得た経験を引き継いでいきたい

・能登に関心のある人たちなど多くの人と共にさらなる能登に関する活動を行っていきたい

パネルディスカッション「学生による災害ボランティアの意義」

現地ボランティアに参加した3名の学生と、連携団体のNPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク(NVNAD)の寺本弘伸さん、西宮市社会福祉協議会の吉岡琴星さんをパネリストとしてお招きして「学生による災害ボランティアの意義」をテーマにパネルディスカッションを行いました。

活動に参加した動機やきっかけ、活動を通じて学んだこと・印象に残っていることなどを聞きました。

登壇者の増田優希さん(教育学部3年生)は「コミュニケーションの大切さを一番実感した」と振り返ったほか、西本和芳さん(人間福祉学部2年生)は西宮地域でのボランティアや避難所運営訓練に参加するようになったと次のステップにもつながっているというお話がありました。また、北条冴弥香さんは「第5回で初めて活動に参加したが、活動を継続していることで関学生であると話すと現地の方が安心して笑顔でお話してくださった」など信頼関係がある中で初参加の学生でも沢山交流をすることができたということを話していました。

西宮市社会福祉協議会の吉岡さんからは、学生と一緒に現地活動をすることで、西宮地域に持ち帰って私たちもいざというときにどうするか?をともに考えてもらえる仲間になることは心強いというお話がありました。また、NVNADの寺本さんからは、「学生が行くと高齢の方や子どもがすごい喜んでくださる。また、我々としても一緒に活動することで被災地の教訓を地元へ返していくことにもなる。」と意義を語っていただきました。

グループでの意見交換会

このパートでは、参加者と運営の学生が混ざり合ってグループになって意見交換を行いました。まずは「ひょうご『学ぼう災』かるた」を通じて、アイスブレイクを行いました。その後、ここまでの感想を参加者の皆さんからお聞きしました。

その後、「能登半島地震から考える 私たちができることは?」をテーマに話し合いました。話し合いの中で、以下のような意見・アイデアがでました。

・能登に触れる機会を作り、発信し続ける

・現地活動している人を西宮に住んでいる人たちで応援する

・地域づくり、防災でのつながりなどを西宮市内でも持つ

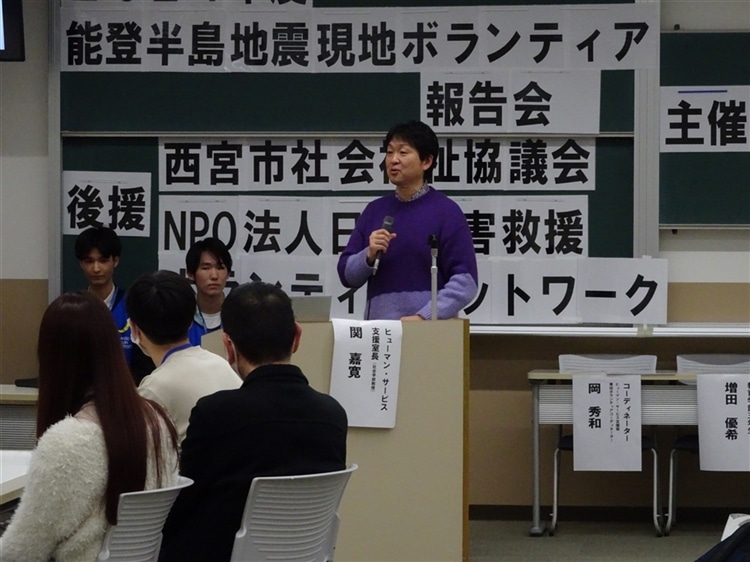

まとめ

最後に、ヒューマン・サービス支援室長の関嘉寛(社会学部教授)より以下の内容でまとめの挨拶がありました。

この活動や報告を通じて、災害は簡単に暮らしを壊してしまうということ、まったくもって想定外のことが発生するということを皆さんは感じられたと思います。

南海トラフ巨大地震の発生確率も80%を超えるといわれる中で、現地へ元気を届けることだけでなく、私たち自身も当事者になる可能性があります。

そんな中で、私たちにとって一番大切なことは「想像力を鍛えること」であると思います。

想像力を鍛えるためには、現地での活動経験をすることと同時に、多角的な見方を共有して一体化していくことが重要です。この報告会でも一方通行の発信だけでなく、意見交換会という形で、双方向でお話をする場を設けました。この会をきっかけに、色々な場や形で皆さんとも話していきたいと思います。

関西学院大学としては、2025年度も現地活動を継続する予定です。皆さんからも様々にご意見をいただくことで、一緒に考え、活動に反映をしていきたいと思うので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

参加者の感想

・初めて、ボランティアの体験談をリアルに聞くことができ、社会人としても大変勉強になりました。実際に金沢出身で、被災経験がある学生さんもいらっしゃって、大変だったんだろうな、と思うと共に、必ず復興しなければ、と改めて感じました。

・参加させていただいて多くの学びがあり大いに刺激を受けました。寺本さん達のようなベテランの方と学生が一緒に活動する意義を強く感じました。ベテランの経験を繋いでいく事がとても大切。参加した学生は今度は伝える側・繋ぐ側になっているのが素晴らしいと思いました。グループでの意見交換会も大変有意義でした。世代が異なるメンバーでしたが、それぞれの経験や思い・価値観を話していく中で、様々な課題や悩みを解決するヒントを得られたような気がします。最年長でしたが、学生やまだ若い社会人の皆さんの思いや悩みを聞くことができ、多くの刺激を受けました。全体的によく構成・準備されていたことが伝わってくる報告会でした。まだまだ書ききれない程の感想がありますが、関係者の皆さんも学生さんもお疲れさまでした。参加して本当に良かったです。

・自身が災害ボランティア活動に参加していたころは、被災された一部の方と関わることが復興につながっているのか不安でしたが、今回行政の復興支援に携わる方のお話を直接お伺いすることができ、行政で手が届かない部分を、学生ボランティア活動を通してできている面もあると気付くことができました。良い機会をありがとうございました。

◎詳細

日時:2025年3月4日(火)13:00~16:00 ※途中休憩あり

場所:西宮上ケ原キャンパスG号館202号教室

参加費:無料

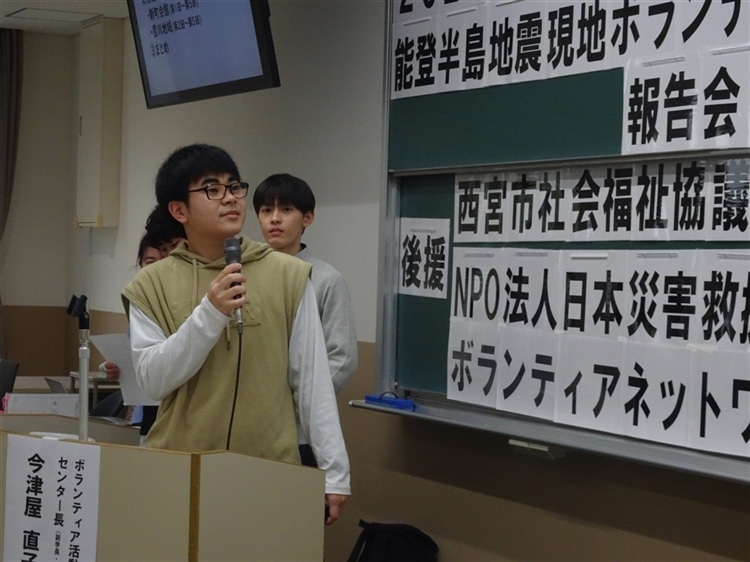

当日スケジュール詳細:

(1)開会挨拶(今津屋 直子 教育学部教育学科教授、ボランティア活動支援センター長)

(2)現地ボランティア 活動概要(岡 秀和 ヒューマン・サービス支援室コーディネーター)

(3)現地ボランティア 活動報告(活動参加学生)

(4)パネルディスカッション「学生による災害ボランティアの意義」

・活動参加学生

教育学部3年生 増田 優希(第1回、2回、5回参加)

人間福祉学部2年生 西本 和芳(第3回、4回参加)

総合政策学部2年生 北条 冴弥香(第5回参加)

・NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク(NVNAD)

常務理事 寺本 弘伸 氏(全回引率、現地の活動先コーディネートを担当)

・西宮市社会福祉協議会 共生のまちづくり推進課 吉岡 琴星 氏

(第2回引率、支援物資提供、七尾市社会福祉協議会との連携を担当)

(5)グループでの意見交換会

(6)閉会挨拶・まとめ(関 嘉寛 社会学部社会学科教授、ヒューマン・サービス支援室長)