2017年度 クレセントアワー(CRESCENT Hour)

新たな発見と出会いをあなたへ。

アカデミックコモンズでは、新たな学習や活動をもたらす場を創出するため、「クレセントアワー」を実施しています。

先生や職員、学生が「難しい話は一切無し」のルールで、昼食を食べながら語り合います。

2017年度のクレセントアワーは毎週水曜日12時50分~13時20分に開催しました。

2017年の CRESCENT HOUR

「聞こえない」ことは、たいしたことではない?

■開催日:1月10日

■講演者:大村 克己(神戸三田キャンパス事務室長)

■内容:目が見えない人、車いすの人と比べ、耳が聞こえない人は外見上わかりにくい。また、その人が抱えている困難も、他の人からは気づかれにくい側面がある。

私は、耳の聞こえない人と結婚して、初めて聞こえないことの重さを知った。自分が学び、感じた教訓について退職を前に語りたい。

関学生のための、ちょっと真面目なサンタ論

■開催日:12月20日

■講演者:村瀬 義史(総合政策学部 准教授)

■内容:イエス・キリストよりもはるかによく知られているサンタクロースとクリスマスには、どのような関係があるのでしょうか。そして、サンタクロースは、その「正体」に関わる様々な情報にもかかわらず、なぜこれほどまでに親しまれ、登場し続けるのでしょうか。サンタクロースやクリスマスの贈り物にまつわる珠玉の物語などを交えながら、子ども心にかえりつつ、サンタクロースの存在についてちょっと真面目に考えてみたいと思います。

微小眼球運動から見た人間の視覚と脳情報処理

■開催日:12月13日

■講演者:田中 靖人(理工学研究員)

■内容:「目は口ほどに物を言い」ということわざがあるが、

実際には、目は口以上に物を言うことがわかってきた。

例えば、物をじっと見ているときの小さな眼球の動きが

止まっている物体を動いて見える錯視がある。これを、

同時に起こっている微小な頭の動きとともに脳と視覚系が

処理して視知覚を作り出していることを、特殊なプリズム

メガネを使ってデモをしながら、解説する。

知って得する!?プラズマの話

■開催日:12月6日

■講演者:岩井 貴弘(理工学部 助教)

■内容:プラズマクラスターなど,日常生活でもたまに耳にするプラズマ。でもそもそもプラズマってなんなのか,考えたことはありますか? ないですよね?ちょっと怪しい雰囲気も漂うプラズマ,実は意外と身の回りに溢れていて生活の役に立っているのです!そんなプラズマについて,あんまり難しいことは抜きにしてゆるめにお話ししましょう。

たかが炭素、でもsp3結合で大化けのダイヤモンド

■開催日:11月29日

■講演者:鹿田 真一(理工学部 教授)

■内容:天然資源枯渇するダイヤモンド。お酒から合成可能なダイヤモンド。爆売れの始まった人工宝石ダイヤモンド。最先端航空機の加工を支えるダイヤモンド。次世代パワー半導体で期待されるダイヤモンド。物質中最高(断トツ)物性のダイヤモンドをいろいろな角度から、デモンストレーションもいれてご紹介!

4年間の韓国生活で見聞きしたこと

■開催日:11月15日

■講演者:柚木昌子(理工学部 副教育技術師)

■内容:夫の海外赴任に同伴したソウルでの主婦としての4年間,違いにびっくりしつつ,楽しまなきゃソンソン♪と色々挑戦し,見て,感じてきました。行くまで韓国について『反日の国』というイメージしか持っていなかった私が今,『ふと行きたくなる国』と思えるのは,現地で体験し,知らなかったことを知ったからです。帰国して5年半,遠い記憶になりつつありますが,思い出し,自身が懐かしみながらお話ししたいと思います。

脳波や筋電で動かす機械~新しいブレイン・マシン・インターフェイス~

開催日:11月8

■講演者:嵯峨 宣彦(理工学部 教授)

■内容:人間を支援する技術も年々進歩しており,単なる機械から知能を持ったシステムへ,そして最近では脳や筋肉などの活動を基に機械を動かす技術(BMI:ブレイン・マシン・インターフェイス)が開発されています.複雑な操作をしなくても機械が動く,次の動きを察知してロボットが支援してくれる,そんな時代が身近に来ています.今回は,筋電で食事支援する,脳波でリハビリする,そんな技術の一端をデモします.

ミクロの世界のコンピュータシミュレーション

■開催日:11月1日

■講演者:澤田 信一(理工学部 教授)

■内容: 私たちが日常で経験する現象に、固体が溶けて液体になり、さらに気体になるという現象があります。また、風船が空に浮かぶといった浮力の現象があります。自然界の物質は、原子や分子から構成されていますが、それらの動きをコンピュータで計算し、結果を映像化してアニメーションにしたもの見ることにより、これらの日常現象に対応して、ミクロの世界で起こっていることを理解する試み(分子動力学シミュレーション)を紹介します。

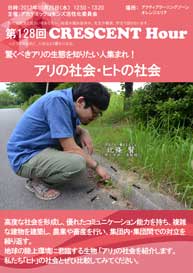

アリの社会・ヒトの社会

■開催日:10月25日

■講演者:北條 賢(理工学部 准教授)

■内容:高度な社会を形成し、優れたコミュニケーション能力を持ち、複雑な建物を建築し、農業や家畜を行い、集団内・集団間での対立を繰り返す。

地球の陸上環境に君臨する生物 「アリ」の社会を紹介します。私たち「ヒト」の社会とぜひ比較してみてください。

偶然性を活用する

■開催日:10月18日

■講演者:千代延 大造(理工学部 教授)

■内容:「偶然性=デタラメさ=不確実さ=気まぐれ」は,日々の生活の多くの場面で私たちを

困らせる.しかし,その「デタラメさ」を逆手に取って,科学の研究にあるいは

日常生活の知恵としても,役立てる事もできる.

数学としての確率論は偶然に左右される現象をモデル化し,それを解析

する.特に,偶然性が積み上がってきたとき,普遍的な法則が立ち上がってくる事が

示されている.その法則を「役立てる」方便について紹介したい.

いってらっしゃい一人旅

■開催日:10月11日

■講演者:元崎 直美(総合政策学部 2回生)

■内容: バックパッカーのすすめ 不安解決、目的、お金

見たことないものの発見、景色、出会い、新しい自分

この春休み、キャリーケースではなくバックパックに希望を詰めて新しい一人旅、挑戦してみませんか。

建築デザインのプロセス

■開催日:10月4日

■講演者:原 哲也(総合政策学部 教授)

■内容:建築デザインを進めていく上で、背景にあるさまざまな要因・・・クライアントの想いや要望、設計者の意図、社会情勢、etc・・・がどのようにデザインに影響を及ぼし、どのようなプロセスを経て最終的な形となって現れてくるかを、これまで実施してきたプロジェクトを題材に紹介します。

「ファスト・チケット」はずるい?ずるくない?─「哲学的に思考する」ということ

■開催日:9月27日

■講演者:白川 俊介(総合政策学部 専任講師)

■内容:「哲学」というのは何も小難しいものではありません。何らかの政策について、あるいは何らかの先端技術について考えるとき、そこには、「将来、社会がこのようになったらいいな」 という、自分なりの望ましい社会のあり方があるでしょう。「哲学的に思考する」とは、「望ましい社会のあり方について、自分なりに深めること」なのです。

今回は、身近なテーマから、そのことについて、みなさんともに「哲学的に」考えてみたいと思います。

医食同源:あなたの寿命は食べもので決まる。

■開催日:9月20日

■講演者:今岡 進(理工学部 教授)

■内容:「医食同源」とは正しい食生活をしていれば、病気にならないという意味の言葉で、中国の「薬食同源思想」が元となっています。よく言われるように、自分の体は食べたものでできており、病気になりにくい体を作るのも、食事の種類を変えることで可能です。最新の生命科学の知識から、健康によいと思われる食事、悪いと思われる食事について解説します。

ドラえもんのバイバインを数理モデルで表すと?

■開催日:5月12日

■講演者:大崎 浩一(理工学部 教授)

■内容:ドラえもんの秘密道具の「バイバイン」。

瓶に入った液体を1滴垂らすと、5分ごとに2倍に増えていきます。

このバイバインを使った時の個体数増加の数理モデルとして数式で表すならば、どう表せるでしょうか?

一緒に考えてみましょう。

猫も杓子もAIすげえって言っているけれども,ところでそもそもAIってどうやって作るか知ってる?

■開催日:7月5日

■講演者:巳波 弘佳(理工学部 教授)

■内容:想像をたくましくして,勝手に怖がったり憧れたりしてませんか?

AIを創造しているのは人間です.

AIを実現する科学技術を知って地に足の着いた思考をすること

そしてより良いAIを研究開発することが重要です.

今回は,AIブームの火付け役となった「深層学習」について紹介します.

カメラを通して見える世界〜一生モノの趣味をはじめよう〜

■開催日:8月28日

■講演者:入江 大史(理工学研究科2年)

■内容:皆さんは、一生続けられる趣味を持っていますか?

カメラは、いつでも、どこでも、タダで楽しめます。

カメラというと「一眼レフ」、「難しそう」というイメージがあるかもしれませんが、今流行りのフィルムカメラをはじめ、チェキやGoProなど、多種多様なカメラがあります。

ぜひ、自分のライフスタイルに合ったカメラで、日頃の生活を違った視点から見てみませんか。

理系人の自然鑑賞術

■開催日:6月21日

■講演者:高橋 功(理工学部 教授)

■内容:私たちは五感を通して自然の美しさを愉しむことができますが、紛れもなく人類に与えられた特権のひとつといえるでしょう。今回はそれに加えて、天才たちが明らかにしてきた自然界の法則からも自然の美を味わい愉しむことができるということを感覚的かつ易しく紹介(提案?)する努力をしてみたいと思います。こんな私の主張に対して(理系はもとより)文系の人も、ほんの少しでよいですから耳を傾けていただけないでしょうか。

研究者の武者修行 ポスドクって何?

■開催日:6月14日

■講演者:沖米田 司(理工学部 准教授)

■内容:私は博士号を取得後、10年間に渡り世界3カ国(イギリス、日本、カナダ)でポスドクとして武者修行を行ってきました。ポスドク(postdoc)って何? ポスドクってどうやったらなれるの? ポスドクって楽しい? ポスドクって将来はあるの? 不安定ですが、自由なポスドクの魅力、苦悩、将来について、思うがままに話します。

学生と共に学ぶ―Mラボでの活動を通じて―

■開催日:6月7日

■講演者:安 熙錫(総合政策学部 教授)

■内容:私のゼミでは過去3回にわたり神戸新聞社が主催する「Mラボ」というプロジェクトに参加してきました。それはどのような内容で、実際にそこでどのような活動を行ってきたのかについて紹介します。

オフィスと経営

■開催日:5月31日

■講演者:古川 靖洋(総合政策学部 教授)

■内容:学生諸君の多くが卒業後働く場になるオフィス。オフィスの環境やレイアウトには、それぞれの企業のワークスタイルが反映されています。日本企業でポピュラーなオフィスレイアウトはどのような経緯でもたらされたのか?世界の著名な企業のオフィスはどのようなものなのか?オフィスレイアウトと企業業績との関係はあるのか?などを簡単に解説します。

ナノの世界って何ナノ?

■開催日:5月24日

■講演者:玉井 尚登(理工学部 教授)

■内容:黄金色に輝く金を非常に小さくして,ナノメートル(10-9 m)のサイズにするとどうなるでしょうか。その色は,形やサイズに応じて赤くなったり青くなったりします。半導体もナノメートルサイズにすると光らなかったものが光るようになったりサイズに応じて七色に光るようになります。この様な微小なナノメートル世界の不思議を解説します。

微生物のもつ大きな力~今、甘酒の力を見直そう~

■開催日:5月17日

■講演者:藤原 伸介(理工学部 教授

■内容:皆さんは普段甘酒を飲むことがありますか?

甘酒というと「正月に神社で」というイメージがあるかもしれませんが、実は甘酒は、日本食に注目されている健康長寿のヒントがぎゅっとつまった超エネルギー飲料です。

そんな甘酒を、生命科学の視点から見直してみましょう。

マンガの中の医療――ブラックジャックと鴻鳥 サクラ

■開催日:5月10日

■講演者:宗前 清貞(総合政策学部 准教授)

■内容:マンガは日本が誇るポップ・カルチャーであり、さらにその対象となるテーマは幅広いのですが、安定して人気がある領域に医療コミックがあります。代表的な医療作品の変遷から、日本社会における医療システムの変化を考えます。

~音楽家とスポーツ選手に学ぶ~大学生活の充実度アップ

■開催日:5月3日

■講演者:吉形 優樹(理工学部 4年)

■内容:音楽ときくと皆さんは何を思い浮かべますか?恋愛ドラマのクライマックスでラブソングが流れるとき、はたまた普段i-phoneで音楽をきくとき音楽は皆さんの心を動かしているのではないでしょうか。では音楽のどうやってあなたの心を動かすのか。また、数多くのアーティストたちはどのようにして心に響く音楽を作ってるのか。その秘密に迫ります。

ブラックホールでみる世界

■開催日:4月26日

■講演者:岡村 隆(理工学部 教授)

■内容:光さえも閉じ込めるブラックホールを直接見ることはで

きませんが、その周囲はどう見えるでしょう? 中に入っ

たらどうなるのでしょう? また、ブラックホールで素

粒子を「みる」研究がありますが、一体何をしているの

でしょう? ブラックホールの不思議を解説します。

「自然」に学ぶ!~室温超伝導でエネルギー革命を~

■開催日:4月19日

■講演者:水木 純一郎(理工学部 教授)

■内容:私たちの生活は、高度な科学技術の発展の恩恵を受けて大変便利になってきています。しかし、人類が開発した科学技術は、決して自然を超えることはできません。皆さん、超伝導という現象を知っていますか?電気抵抗が完全にゼロになる現象で、この性質を持つ物質で送電することが可能となると、全世界のエネルギー問題が全て解決です。しかし、残念なことに発見されている超伝導体は低温に冷やさないといけません。「自然」に学んで室温超伝導体を発見し、世界に貢献しませんか?どうやって?知りたい方は集まってください。

私たちは国境を超える

■開催日:4月12日

■講演者:村田 俊一(総合政策学部 教授)

■内容:海外生活30年、転居26回、転職3回、仕切り直しをやりながら、「開発援助」を貫くそのエピソードを面白おかしく、時には英語を交えて、みんなで語る30分です。神戸ー三田キャンパスで多元性・多様性を学び、それを国内外で実践する楽しさをゼミ生と一緒に紹介します。