電子の連携、量子物質の巨大分極を誘発

高速エレクトロニクスを拓く新材料としての応用に期待

発表のポイント

- 量子物質(注1)の一種である電子強誘電体(注2)のルテチウム鉄酸化物(LuFe2O4)(注3)に室温でテラヘルツ光(注4)を照射すると、これまで見つかったバルク(注5)強誘電体として過去最大の電気分極(注6)変化を示すことを発見しました。

- この分極の巨大変化は、多数の電子の協力効果(注7)により超高速に生じることを明らかにしました。超高速強誘電体メモリなど新規な光エレクトロニクスデバイスの原理として応用が期待できます。

概要

強誘電体はメモリや光変調器などのエレクトロニクスに欠かせない材料です。昨今のデジタルトランスフォーメーション(DX)(注8)と呼ばれる情報の活用方法の変革は、電気素子のテラ(1兆)ヘルツ以上の超高速動作を至近の課題としています。ところが従来の強誘電体は、結晶内で重いイオンや分子を動かす必要があり、高速動作の妨げとなっていました。また、この機構にはエネルギー消費や結晶劣化を招くという問題もあります。

東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授と伊藤弘毅助教(現在:関西学院大学理学部物理・宇宙学科教授)、東京科学大学理学院化学系の沖本洋一准教授と腰原伸也教授(現在:同大学教育本部特命教授、筑波大学数理物質系客員教授)、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の池田直教授らの研究グループは、電子強誘電体と呼ばれる量子物質の一種にテラヘルツ波を照射することで、バルク強誘電体としては過去最大の極めて大きな分極の変化を示すことを発見しました。この優れた分極の操作性は、多数の電子が1 ピコ(1兆分の1)秒未満という短時間で協力的に変化することで生じます。こうした高効率、超高速な応答性は、新規な光エレクトロニクスデバイスの原理として応用が期待できます。

この成果は米国物理学会の科学誌Physical Review Lettersに2025年9月4日にオンライン掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

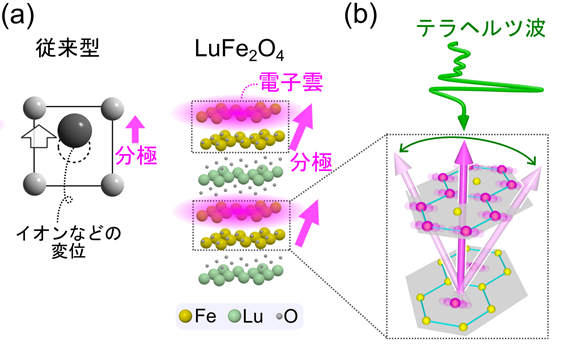

チタン酸バリウム(BaTiO₃)などに代表される強誘電体は、約100年前に発見されて以来、メモリやコンデンサーなどの電子部品に欠かせない材料として普及し、スマートフォンにも多数使われています。情報処理や通信のより一層の高速化が求められているこれからの社会では、テラ(1兆)ヘルツ以上の超高速動作を担う電気素子の原理が求められています。ところが従来の強誘電体は、結晶内で重いイオンや分子を動かす必要があり(図1(a)左)、これが高速動作の妨げとなるだけでなく、エネルギー消費や結晶劣化を招く問題がありました。

ここで近年の物質科学の進展に目を向けると、高温超伝導体、トポロジカル物質、マルチフェロイクス、交替磁性体などの、いわゆる「量子物質」において、新たな動作原理に基づく低損失な電気的、磁気的性質の制御方法が相次いで発見されています。そのような量子物質の一つ、「電子強誘電体」では、イオンの変位よりも約1000倍も高速な電子雲の変形によって分極(図1(a)右)が生じます。この分極は、電に対して非常に敏感な特性を持つため、飛躍的な高速化が期待されています。電子強誘電体の研究は主に有機物質を対象に世界中で進められていますが、従来の主な研究対象である有機物質では電子密度が低いため、十分な感度が得られませんでした。

今回の取り組み

今回、研究グループは、無機物質である遷移金属酸化物の電子強誘電体である、ルテチウム鉄酸化物LuFe2O4(図1(a)右)に注目しました。この物質に、近年基礎研究から、応用分野まで広く活用されているテラヘルツ電磁波を照射したところ、強誘電分極が極めて敏感に変化し(図1(b))、バルク強誘電体として過去最大の変化量を示すことを発見しました。また、この特性が、多数の電子の協力効果によって生じていることを明らかにしました。

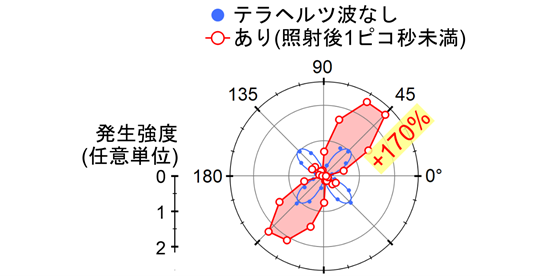

実験では、分極の大きさや方向の変化を調べるために、テラヘルツ波の照射下において、光第二高調波発生(注9)(SHG)を測定しました。図2は、入射光の偏光角に対するSHG発生強度の変化を示しています。テラヘルツ波を照射していないとき、グラフの形状は結晶対称性を反映して四つ葉型でしたが、テラヘルツ波照射後わずか1ピコ秒未満で全く異なる形に変化しました。このことは図1(b)に示したように、分極が傾いたことを意味しています。特定の角度(45°)で観測されるSHG発生強度の増加率は最大で170%と、バルク強誘電体として最大の値を示しました。これまでの最大は、同程度の条件で約80%でした。LuFe2O4が極めて敏感な特性を持つことが解ります。

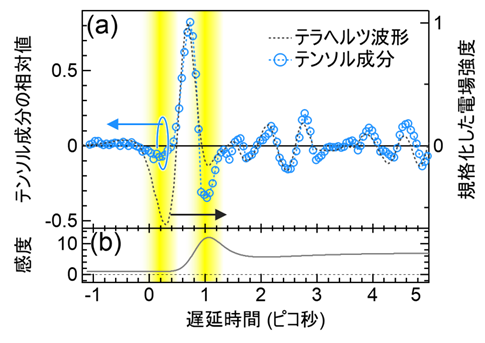

このような分極応答の敏感性の理由を調べるために、私たちは、図2の角度分布を非線形感受率テンソル解析(注10)という手法によって調べ、分極の傾き(方向)がどのようなダイナミクスを示すのかを明らかにしました。図3(a)はテラヘルツ波(電場)と分極の傾き(を反映する非線形感受率テンソル成分)の時間波形です。注目すべきことに、両者の最大値(遅延時間~0.8ピコ秒)が重なるように縮尺を調整しても、二つの時間波形は重なりません。すなわち、0.2ピコ秒近傍では、テラヘルツ振幅(黒点線)に比べテンソル成分変化は小さい(電場に対する感度が低い)のに対し、1ピコ秒付近では逆に、テンソル成分変化が大きい(感度が高い)ことが分かります。テンソル成分の大きさ(感度)は通常、物質に固有の量であり時間変化しませんが、図3(b)に示すようにLuFe2O4では、感度が1ピコ秒未満で約1桁増大していることが解ります。このことは、テンソル成分の変化に寄与する分極の総量が増えたことを意味します。テラヘルツ波の照射をきっかけに、結晶内に点在していた微視的な分極ドメインが「右へならえ」とチームプレーのように整列し、巨大に成長したと考えられます。

光刺激による物質の微視的変化が巨視的変化に成長するダイナミクスは、約30年前から、光による「ドミノ倒し」として注目されてきました。例えば、いくつかの金属錯体では光誘起磁化現象が報告されていますが、光の照射後、「何も起きていないように見える」時間を経たのちに磁化が生じることが分かっていました。この「何も起きていないように見える」時間は「孵化(ふか)時間」と呼ばれ、協力現象(注7)による変化を特徴づけるものです。本研究で発見された、電場に対する分極の感度が1ピコ秒未満で増大する様子は、この孵化時間を捉えたものと言えます。興味深いことに、今回観測された孵化時間の長さは、上記の光磁化の場合と比べ、およそ1兆分の1に過ぎません。このことは、量子物質における協力現象の特徴を反映したものとも考えられます。電子間の量子力学的相互作用を介して、小さな刺激で速く大きな応答が得られる本現象は、高速かつ省エネルギーな光エレクトロニクスデバイスの新たな動作原理となる可能性を秘めています。

まとめと今後の展開

電子強誘電体LuFe2O4にテラヘルツ波を照射すると、電気分極が巨大かつ高速に変化することを発見しました。またこの巨大変化は、多数の電子の協力現象により生じることが解りました。この敏感な変化は、室温で生じていることも重要なポイントであり、エレクトロニクスデバイスの新原理として応用が期待できます。

このような性能を有する高品質LuFe2O4結晶を合成できるようになったのは比較的最近のことですが、今やバルク結晶だけでなく薄膜デバイスの作製も可能となってきました。多体電子の潜在能力は大部分が未解明であるものの、精力的な研究が進行中であり、本研究によって判明した敏感性を糸口として、光・電場・磁場・圧力・温度など様々な刺激に対する新奇な応答が見出されると期待されます。

今後研究グループは、1ピコ秒よりもさらに短い時間である100アト(100京分の1)秒~10 フェムト(1000兆分の1)秒領域の光学測定や解析により、より微視的な初期過程の解明を目指します。さらに、超短パルスレーザーに原子間力顕微鏡を組み合わせた先端的計測手法によって、光の回折限界を越えたナノ(10億分の1)メートル領域においてサブピコ秒ダイナミクスを捕捉し、巨視的分極ドメインの協力現象の解明を目指します。

図1. 結晶構造と本研究の実験の模式図。(a)従来型の強誘電体では重いイオンなどの変位によって分極が生じる。一方、電子強誘電体LuFe2O4では軽い電子雲の変形によって分極が生じる。結晶構造は、鉄(Fe)原子からなる層と、Luからなる希土類層が交互に積層している。(b)Fe層で生じる強誘電分極と、テラヘルツ波(図中の緑矢印)による分極駆動。分極は電子(図中の紫球)のチームプレーによって生じているため刺激に敏感で、高速に制御できる。

図2. 入射光の偏光角(0°が分極方位)に対する、SHG発生強度の変化。グラフの形状は結晶の対称性を反映する。テラヘルツ波を照射していないときは(青丸)四つ葉型だが、テラヘルツ波照射後(赤丸)瞬時に全く異なる形状となり、分極が傾いたことを示している。45°で観測される発生強度の増加率は170%(元の強度の270%)にも及び、バルク強誘電体として最大である。

図3. (a)テラヘルツ波形(黒点線)と、テラヘルツ波により生じた非線形光学テンソル成分(d*22/d26)の時間変化(青丸)。グラフ上で0.2ピコ秒付近では、テラヘルツ波の振幅と比べテンソル成分変化は小さい(感度が悪い)が、1ピコ秒付近ではテンソル成分変化が大きい(感度が良い)。(b)感度(振幅に対するテンソル成分の大きさ)の時間変化。僅か1ピコ秒未満で感度は約1桁増大する。

謝辞

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST「キャリアエンベロープ位相制御による対称性の破れと光機能発現」(研究代表者 岩井伸一郎JPMJCR1901)、および文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)基礎基盤研究「強相関量子物質におけるアト秒光機能の開拓」(研究代表者 岩井伸一郎JPMXS0118067426)および文部科学省 科学研究費補助金・基盤研究(B)「空間的非一様性のある電荷秩序の光・テラヘルツ強電場駆動と相制御設計」(研究代表者 伊藤弘毅 22H01149, 23K22420)の助成を受けて行われました。本論文は『東北大学2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』の支援を受け、Open Accessとなっています。

(DOI: https://doi.org/10.1103/fryl-jjnj )

用語説明

注1.

量子物質:電子などのミクロな粒子はニュートンの法則では予測不可能な「量子」として振舞うことが20世紀初頭に明らかとなり量子力学が誕生した。このような量子が多数凝縮することで、量子的な性質が巨視的に現れる新奇物質を量子物質と呼ぶ。電子強誘電体(後述)や、比較的高い温度で電気抵抗がゼロになる高温超伝導体、物質の中身と表面とで電気的性質が異なるトポロジカル物質、強弾性・強誘電性・強磁性などの性質を併せ持つマルチフェロイクス、反強磁性体と強磁性体の特性を併せ持つ交替磁性体などが該当し、近年活発に研究されている。

注2.

電子強誘電体:直流外部電場に対し導電性を示さない絶縁性物質は一般に誘電体と呼ばれ電気分極(電荷の偏り、後述)を持つ。電場がなくても分極を持ち、かつ、電場をかければ分極の向きを反転できるものを強誘電体といい、中でも、電子雲の変形が分極を形成しているものを電子強誘電体という。通常の強誘電体は、応答速度を決める分極反転の時間スケールが、原子やイオンが動く速さによって制限される。一方で電子誘電体では、原子の変位は比較的小さく、主にクーロン反発による電子の偏りによって分極が形成されるので、より速い応答が可能となる。本研究で扱った物質のほか、幾つかの有機分子性化合物((TMTTF)2AsF6、(TMTTF)2ReO4、α-(BEDT-TTF)2I3、β’-(BEDT-TTF)2ICl2など)が研究対象となっている。

注3.

ルテチウム鉄酸化物(LuFe2O4):RFe2O4(R:任意の希土類元素)という組成を持つ鉄酸化物の一種。鉄原子からなる層と希土類原子からなる層が積層した構造をとる。1970年代に日本とフランスとで独立に合成され、当初は磁石としての性質が注目されたが、2006年に電子強誘電性を持つことが明らかとなった。その後、岡山大学や東京科学大学など我が国のグループが、超短パルスレーザーによる分極増強や高効率テラヘルツ波発生を発見するなどして研究を主導しており、海外勢の追随を許していない。この物質が強誘電性を示す理由は、図1(a)に示す結晶構造において、電子が電荷秩序(図1(b))と呼ばれる規則的な配列をとることで電子分布が偏り強誘電分極が生じるため。これまで知られている電子強誘電体のうち、RFe2O4が、唯一室温動作が可能 (強誘電転移温度Tc~330 K)という応用上のメリットがあり、また有機物と比べ電子密度が高いので電子の潜在能力が発揮されやすい。

注4.

テラヘルツ光:波長300 μm程度の電磁波。周波数の観点では電波と光の中間で、技術的には未成熟な領域であるが、通信技術、物性研究、天文観測など多方面で有用なため今世紀ごろから急速に普及が進んでいる。

注5.

バルク:氷砂糖や宝石のような塊状の結晶で、結晶としては最も基本的な形態。それに対し、基板上に成長された薄膜結晶を人工的に作製することもでき、各種デバイスに用いられる。

注6.

電気分極:電荷の偏りを表す量で、単に分極ともいう。一般的な結晶では電場をかけることでプラス電荷とマイナス電荷の位置がずれ分極が生じるが、強誘電体は電場がなくても分極を持つ。方向を持つ量であるため、情報の記録や(強誘電体メモリ)や波長変換デバイスに応用できる。

注7.

協力効果、協力現象:物質の構成要素間の相互作用の結果として現われる巨視的な現象。例えば分極の向きなどが隣と揃うとエネルギー的に有利な状況において、分極の整列が「右へならえ」とドミノ倒しのように進み巨大に成長することがある。温度や圧力変化による相転移でよく見られるが、近年、光誘起相転移においても生じることが解ってきた。

注8.

デジタルトランスフォーメーション(DX):企業や組織がデジタル技術を活用してビジネスのプロセスやビジョンを変革し、競争力を向上させること。従来のビジネスモデルやプロセスを変革するために戦略的に取り組まれている。 具体的には、ビッグデータ分析や人工知能(AI)などを活用し、企業や組織内外の情報の収集・分析・活用を効率化し、新たな価値を創出することが目指されている。

注9.

光第二高調波発生:SHG(Second Harmonic Generation)とも称される。強誘電体を特徴づける巨視的な分極の非接触な測定手法として知られる。二次の非線形光学効果を原理としており、近年のフェムト秒パルスレーザーの普及により、強誘電体の候補物質の探索に広く用いられるようになった。

注10.

非線形感受率テンソル解析:光など電磁波に対する物質の応答は方位によって変化するためスカラー量では表せず、テンソルが必要となる。図2のような異方性計測からテンソルを逆算する解析手法を指す。本研究のように第二高調波発生など非線形光学現象を扱う場合は、高階の非線形光学テンソルが必要となる。結晶対称性の変化はテンソル成分変化として特徴づけられる。

論文情報

タイトル:Terahertz Field Control of Electronic-Ferroelectric Anisotropy at Room Temperature in LuFe2O4(LuFe2O4における室温電子強誘電分極のテラヘルツ波制御)

著者:Hirotake Itoh1*, Ryusei Minakami1, Hongwu Yu2, Ryohei Tsuruoka1, Tatsuya Amano1, Yohei Kawakami1, Shin-ya Koshihara2, Kosuke Fujiwara3, Naoshi Ikeda3, Yoichi Okimoto2*, and Shinichiro Iwai1*

1 Department of Physics, Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan

2 Department of Chemistry, Institute of Science Tokyo, Tokyo 152-8551, Japan

3 Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, Okayama 700-8530, Japan

*責任著者:東北大学大学院理学研究科 助教 伊藤弘毅(現:関西学院大学理学部物理・宇宙学科 教授)、教授 岩井伸一郎、東京科学大学理学院化学系 准教授 沖本洋一

掲載誌:Physical Review Letters

URL: https://doi.org/10.1103/fryl-jjnj

DOI:10.1103/fryl-jjnj