About KG 関西学院の理念・精神

ミッションステートメント

関西学院は、キリスト教主義に基づく「学びと探究の共同体」として、ここに集うすべての者が生涯をかけて取り組む人生の目標を見出せるよう導き、思いやりと高潔さをもって社会を変革することにより、スクールモットー“Mastery for Service”を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育むことを使命とします。

Kwansei Gakuin, as a learning community based on the principles of Christianity,inspires its members to seek their life missions, and cultivates them to be creative and capable world citizens who embody its motto, "Mastery for Service," by transforming society with compassion and integrity.

創立者

世界市民として、人々のために生涯を捧げたW.R.ランバス

関西学院の創立者であるアメリカ人宣教師(南メソヂスト監督教会)ウォルター・ラッセル・ ランバスは、1854年に両親の赴任先であった上海で生まれました。祖国アメリカで医学と神学を修め、中国に戻って医療活動に携わりながら宣教師として活躍し、1886年に32歳で日本に赴きます。

1889年、牧師養成と青年への全人教育を目的とした男子校の創立を計画し、原田の森(現在の神戸市灘区)に木造校舎を建造して関西学院(くわんせいがくいん)と名付けました。始まりは教師5人と生徒19人の小さな学校でした。

ランバスはわずか4年の日本滞在期間に数々の教会や学校の創立に関わり、大きな足跡を残しました。離日後も、その圧倒的な行動力によって南米、アフリカ、ヨーロッパ、シベリア、中国、朝鮮半島など世界を駆け巡り、伝道活動を続け、特にアフリカへの伝道を人生の目標(ライフミッション)として情熱を傾けました。

ランバス家の故郷ミシシッピー州には、一家の働きを記念する碑が建っています。そこには、“World Citizen and Christian Apostle to many lands”(世界市民であり、世界各地へのキリストの使徒)という句が刻まれています。

W.R.ランバス(1854~1921)

Walter Russell Lambuth

スクールモットー

関学人のあり方を示す“Mastery for Service”

関西学院のスクールモットー“Mastery for Service”は、「奉仕のための練達」と訳され、隣人・社会・世界に仕えるため、自らを鍛えるという関学人のあり方を示しています。

解説(関西学院 新基本構想 資料編)

「・・・しかし私達が主たらんと欲する真の意味は、自分の一個の富を求めるためではなくて、それによって世に仕えるためなのである。私達は広い意味における人類の僕たらんことを期しているのである。・・・知識を求めるのは、単に知識のために求めるのではなく、まして名誉のためではなくて、人類に対してよりよき務をなすことができるものとして、自らに備えんがため、これをなすような者でなければならない。・・・」

(原文はC.J.L.ベーツ『商光』1915 年、日本語訳は『関西学院七十年史』1959 年)

関西学院のスクールモットーである“Mastery for Service”は、第4代院長(初代高等学部長そして初代大学学長)である、ベーツの提唱によるものです。それが最初に紹介された1912年以後、校歌『空の翼』に歌われ、時計台のエンブレムに刻まれ、戦争や学生紛争の時代を越えて、関西学院の姿勢を端的に言い表すものとして今も繰り返し語られています。

マスターとは普通主人を意味しますが、関西学院では人間性、学び、生活においても完成された人格、ベーツの言葉でいう「Self-Master=自主」である人を意味します。サービスは、それをもとに関西学院のキリスト教主義的な理解では「神への奉仕」を原点として隣人、社会、他者に仕えて生きる人間のあり方を示すものです。

自らに与えられた人間的な豊かさ、それを自らが何ものにもとらわれないで、よりよき社会を創造するためにささげ用いてゆく生き方、それが「輝く自由、Mastery for Service」と関学人が歌い上げる私たちが求め続ける姿なのです。

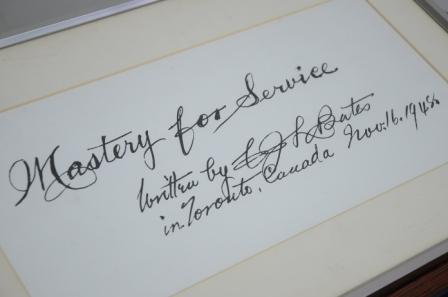

第4代ベーツ院長直筆

提唱者・第4代院長C.J.L.ベーツ

カナダ・メソヂスト教会宣教師。第4代院長。1877年、カナダ・オンタリオ州生まれ。マギル大学で学んだ後、1901年にクイーンズ大学を卒業。その後トロント大学、イェール大学等に学び、1918年、モントリオールのウエスレアン神学校から神学博士号を受け、902年に東洋伝道への献身を決意して来日しました。

カナダ・メソヂスト教会が関西学院の共同経営に参与した1910年、関西学院に赴任し、2年後に新設の高等学部長となり、1920年に関西学院第4代院長に就任しました。

高等学部長の時に提唱した“Mastery for Service”が、院長就任とともに、学院全体のスクール・モットーとなりました。院長として20年間にわたり関西学院発展のために尽力し、学院の悲願であった大学昇格に際しては、渡米して連合教育委員会およびアメリカ・カナダ両国伝道局の承諾を得、1932年に大学開設を果たすなど学院の礎を築きました。1934年には初代学長を兼務。太平洋戦争直前の1940年に院長・学長を辞任し、“Keep this holy fire burning(この聖なる火を絶やさぬように)”という言葉を遺して帰国しました。

C.J.L.ベーツ(1877-1963)

Cornelius John Lighthall Bates

高等学部長時代

目指す大学像

垣根なき学びと探求の共同体(ラーニングコミュニティ)の実現

関西学院大学は、キリスト教主義に基づく、“垣根なき学びと探究の共同体(ラーニングコミュニティ)”をめざし、全人的な教育と創造的な研究により、有能にして心温かい世界市民を社会に送り出すことを使命とします。

解説

1929年、関西学院はさらなる飛躍をめざして広い校地を求め、創立の地である神戸・原田の森から西宮上ケ原キャンパスに移転しました。周辺に広がる果樹園とキャンパスを隔てる垣根のない開放的な新天地を、当時の院長、C.J.L.ベーツは“We have no fences”と誇ったといいます。教職員と学生、学問分野を分かつ垣根もなく、大学と社会、国境という垣根すら意識させないその「ラーニングコミュニティ」には、新しい社会を創造する気概があふれていました。

いま世界では、グローバル化が急速に進行する一方で、異なる人種、文化、宗教、民族、国家間に存在する「垣根」が、摩擦や軋轢を生み続けています。関西学院大学は、キリスト教主義教育に基づき、学生や教職員のすべてが主体的に学び合う「垣根なきラーニングコミュニティ」を現代に実現し、高い専門能力と深い人間力をあわせ持ち、他者に対する共感をもって人類社会の幸福に貢献する意思と能力を持つ世界市民を育成します。