Interviews 研究者 何億年の進化の先にある今。ヒトの体温の謎に挑む

Introduction紹介文

三宅准教授は、生物がどのように「温度」を感じ取り、生命活動を調節しているのかを探究する研究者。とりわけ、人の体温が約37℃に保たれている理由や、わずかな体温変化が体調に大きな影響を与える仕組みに注目しています。細胞や動物モデルを用いながら、体温と健康を結ぶ根本原理の解明に挑む三宅准教授。これまで薬学を出発点に生物学へと研究領域を広げてきた、その視線の先にあるのは、医療の新たな可能性でした。

“体温37℃の謎”から生命の仕組みを見つめ直す

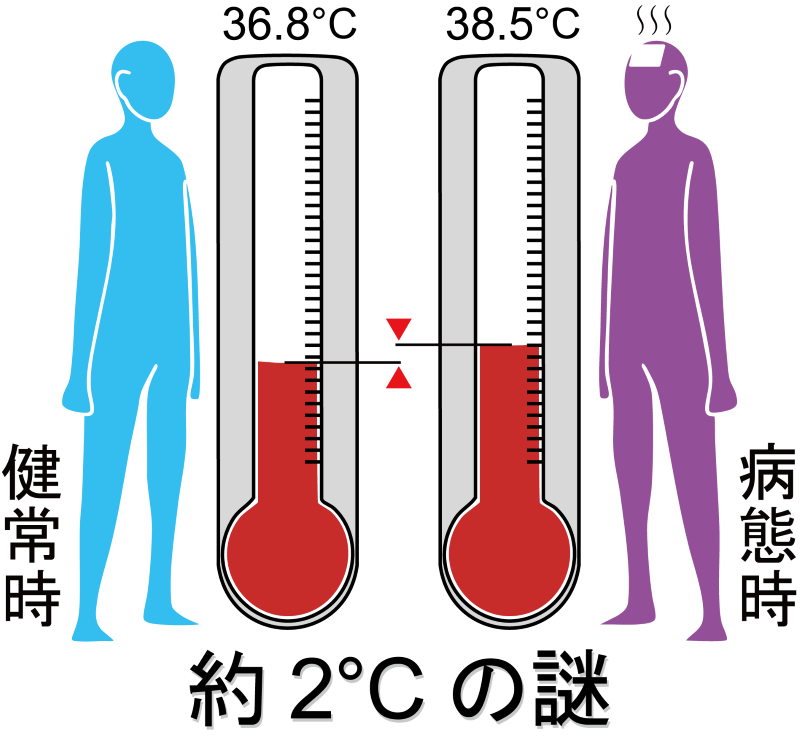

人間の体温が、なぜ約37℃なのかを考えたことはありますか? 私たちは普段、体温について深く意識せずに生活しています。しかしこの「当たり前」には、まだ解き明かされていない謎が数多く残されているんです。たとえばインフルエンザなどに感染すると、体温は38.5℃前後まで上がります。上昇幅はわずか1.5℃ほど。にもかかわらず、私たちは強い倦怠感や不調を感じますよね。この小さな温度差が、体の中でどのような変化を引き起こしているのか。その仕組みは実は十分には分かっていません。

その謎に迫るべく、現在、私の研究室では、体温が生体にとってどのような意味を持ち、どのように維持されているのかをテーマに研究を進めています。体温の変化が細胞や分子レベルでどのように受け取られ、生命活動にどういった影響を与えているのか。生きていることの前提条件とも言える体温。その根本原理に迫ろうとしています。

温度を感じる仕組みを解き明かし、病気と向き合う手がかりへ

研究の起点となっているのが、TRPチャネル(トリップチャネル)と呼ばれる人体の温度センサー。細胞膜に存在するタンパク質で、温度変化に応じてイオンを細胞内に通す役割を担っています。ワサビやトウガラシを食べたときに感じる辛さや熱さも、このTRPチャネルが関わっているんですよ。

私は大学時代、このTRPチャネルがどのように温度を感じ取るのかを研究していました。そして現在は、TRPチャネル以外にも生体内に温度を感知する仕組みがあるのではないかと考えて、その同定を目指しています。特に注目しているのが、タンパク質の設計図であるメッセンジャーRNAです。このRNA自体が温度を感じ取り、作られるタンパク質の量を調節している可能性があると見ていて、もしこの仕組みが解明されれば、発熱時のつらさや熱中症の発症メカニズムの理解につながります。体温が高い状態でも体への負担を減らす、あるいは回復過程を人工的に再現する。そうした新しい治療や予防の道が開けるかもしれません。温度という身近な現象から、医療の未来を支える知見を生み出すこと。それが、私の研究が社会に貢献できる可能性だと考えています。

生物学の研究は、解けない前提のパズルに挑み続けるということ

生物は、地球が何億年もの時間をかけて生み出した存在です。そう考えれば、人間の数百年程度の研究では解明できない仕組みがあって当然。私にとって研究とは、最初からピースが合わないことが前提の非常に難しいパズルです。仮説を立て、実験で確かめる。その多くは予想通りにはいきません。けれど外れた結果こそが次の仮説を生み、新しい発想につながります。思い通りにいった時もそうでない時も、想像を広げて挑み続ける。それが、新しいことを求める“研究”というものの醍醐味なんじゃないかと思っています。

まだ関学に着任して間もないですが、研究環境は着実に整いつつあります。これから目指すのは、体温という切り口から、生物の根源的な仕組みの一端を明らかにすること。「なぜ生きものに体温が必要なのか」。その問いに、いつか答えを示したいと願っています。

きょうだいでも個性が違う。

研究と家族の間で見えた、生きものの多様さ

現在はキャンパス近くで単身赴任していて、平日は研究に集中する日々。しかし週末は研究から離れ、家族の元へ帰っています。この切り替えがあるからこそ平日の計画性も高まり、オンとオフを強く意識するようになりました。成長する子どもたちを見ていると、生きものは決して理論どおりではないと実感します。同じ親から生まれてもそれぞれの性格はまったく違う。その多様さに触れるたび、生物研究の奥深さと面白さを、改めて感じます。