Interviews 研究者 人間の染色体はなぜ線状?酵母から探る生命の秘密

Introduction紹介文

「なぜ、私たちの染色体は“線”なのか?」そんな疑問から生命の謎に挑み続ける田中教授は、生命現象を分子レベルで解き明かすことに魅了され研究者としての道を歩んで来ました。中でも染色体の末端にある「テロメア」の仕組みや、染色体が線から輪へと変化する不思議な現象を長年追い続け、進化の謎に迫る独自の視点を打ち出しています。生命がどのように成り立っているのか。根源的な問いに挑み続ける姿勢からは、研究者としての静かな情熱がにじんでいました。

生命の「かたち」に問いを立てる分子生物学の最前線。

不思議な現象との偶然の出会いからつながる研究

大学で出会った分子生物学の授業が、私の研究者としての第一歩でした。目に見えない分子の世界を通して生命現象を理解するというアプローチに興味を覚え、「もっと知りたい」という思いに導かれるまま研究者の道へ。特にDNAやタンパク質など、細胞の内部で起きている精密な仕組みに魅了され研究に没頭してきました。

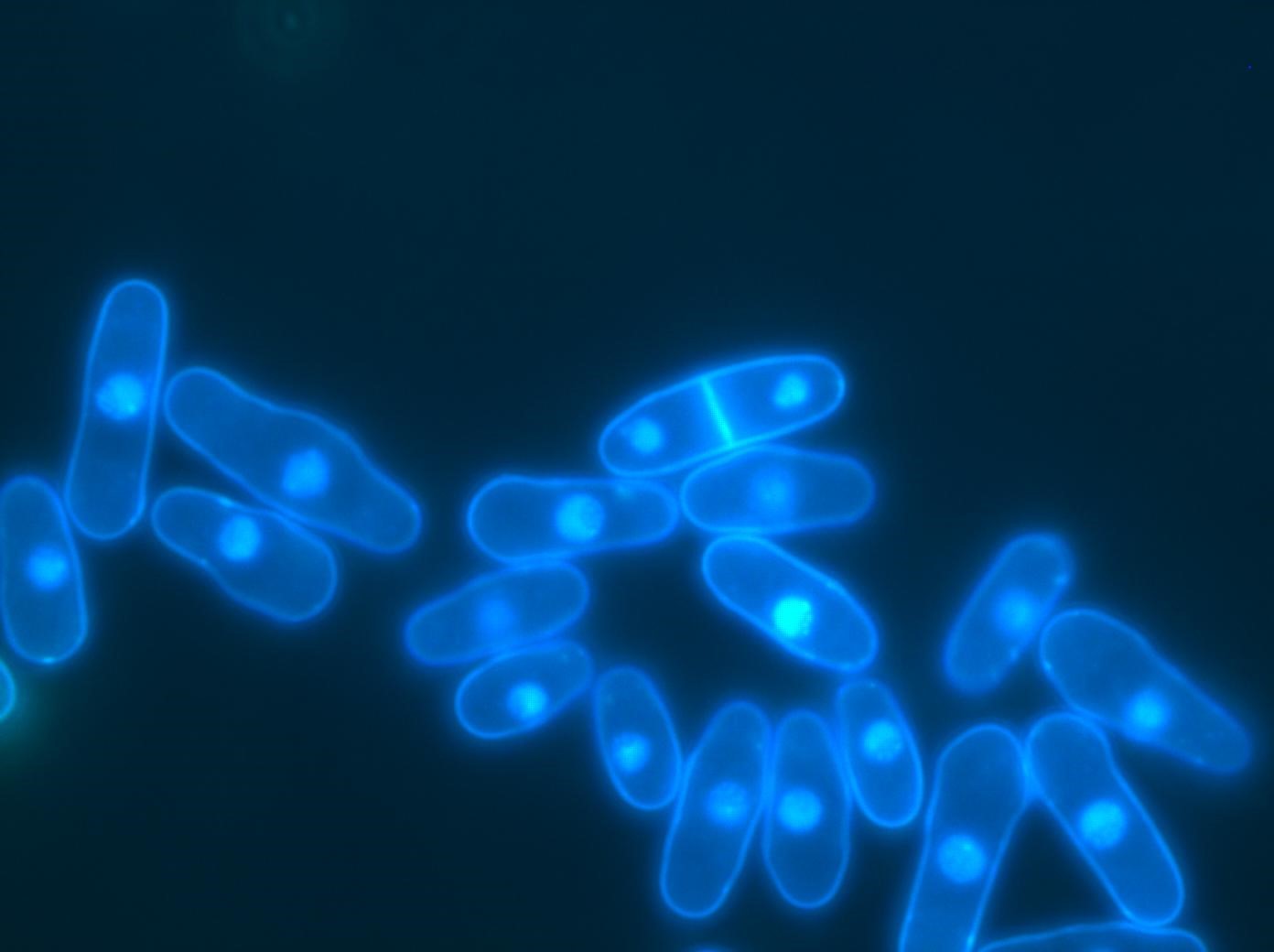

現在の研究テーマは、真核生物(動物や植物など細胞内に核を持つ生物)の染色体末端に存在する「テロメア」と呼ばれる構造の機能を解き明かすことです。真核生物の染色体は線状で、端がむき出しのままだと細胞が損傷と誤認してしまいます。これを防ぐため、染色体末端には「テロメア」と呼ばれる帽子のような保護機構が備わっています。私は酵母を用いた研究で偶然「テロメアが異常に長い変異体」に出会い、そこからテロメアの謎を追い続けています。そして今は「そもそもなぜ真核生物の染色体は線状なのか?」という、生命の進化に関わる根源的な問いに挑んでいます。

なぜ染色体は“線”なのか? 酵母が教えてくれる生命の選択。

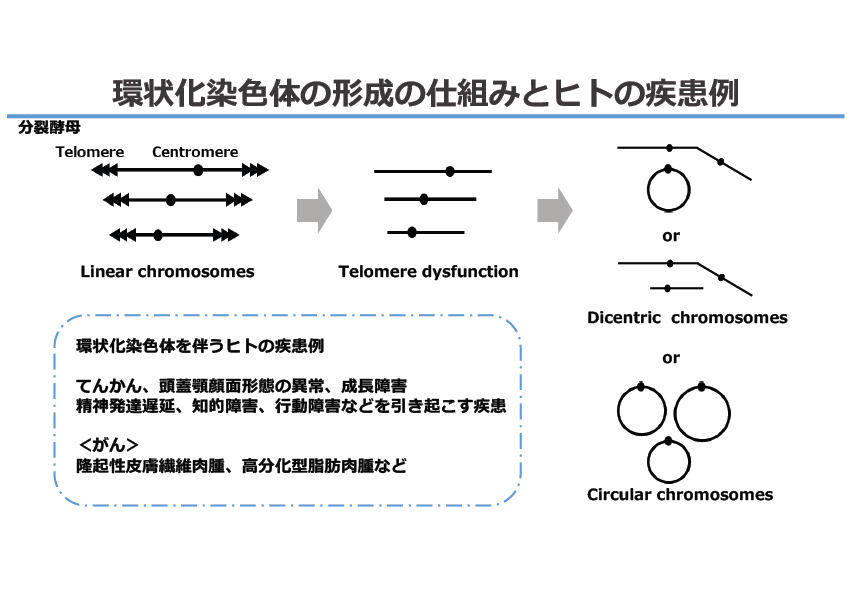

細菌などの原核生物(細胞内に核を持たない生物)は環状の染色体を持ちますが、原核生物から進化した真核生物の染色体は線状です。なぜ線状染色体を選んだのでしょうか。この問いの背景には「オスとメスが交配する有性生殖への適応のため」という説もありますが、私はそれだけでは説明しきれない理由があるのではと考えています。

過去には酵母を用いた研究で、同じ生物種の中で線状染色体と環状染色体を持つ細胞を人工的に作り出し、両者を比較するという独自の実験系を確立しました。このモデルを使い、環状染色体が細胞の機能や遺伝子発現に与える影響を詳細に調べています。

たとえば、染色体末端を保護するテロメアの機能が失われると、染色体同士が端と端でくっつき「融合」してしまいます。通常であればこうした細胞は死に至りますが、酵母では特定条件下(それぞれの染色体が全て自己環状化した場合)で生き残ることが知られています。この現象に着目し、私は「なぜ線状の形が進化的に選ばれたのか?」を分子レベルで問い直しています。生物の“かたち”には意味がある。進化の過程で選ばれてきた構造には、まだ私たちが知らない秘密が眠っている。私を動かすのは、その秘密を解き明かしたいという好奇心です。

基礎研究は、未来をつくる静かな挑戦。

問いを立て、答えを掘り出す力で世界の“なぜ”に挑む。

生き物がどのように成り立っているのか、なぜその形になったのか。私の研究は、答え=結果がすでに存在している自然の中から、少しずつその秘密を解き明かしていく作業です。この研究は「社会ですぐに役立つもの」ではありません。しかし、基礎研究の本質とはそういうものです。生き物が持つ本来の仕組みを理解することが、やがて新しい医療や技術の扉を開くきっかけになります。実際、私が研究対象とする酵母は単純な真核生物ですが、その生命システムは驚くほど精密です。研究者としての使命は、その精巧な仕組みに問いを立て、実験と考察を通じて一つひとつ解き明かすことにあります。私が大切にしているのは、「自分の問い」を見つけること、そして「挑み続けること」。研究には失敗がつきものですが、自ら発見した現象に粘り強く向き合い、自分の手で答えを見つけ出せたときの喜びは格別です。20年前に偶然見つけたテロメアの異常という現象に、ようやく一つの答えが見えてきた今も、未知の扉は次々と現れます。基礎研究は長いバトンリレー。私の一歩が誰かの発見につながるはず。そう信じて、私は今日も酵母と向き合っています。

問いに向き合い続けると、10年なんてあっという間。

「研究人生の最終章をどう走り切るか」が新たな課題に

自らの年齢を考えると、研究者としての時間は残り10年ほどだと意識するようになりました。それなりに時間があるように感じる方もいるかもしれませんが、一つの研究テーマに20年を費やした経験がある私にとって10年は決して長くはありません。「最後に何を成し遂げたいか」を真剣に考え、いわば自分なりの“研究終活”を始めました。私の願いは最後まで現場に立つ研究者であること。自分にしかできないテーマを選び抜き、最後まで実験に向き合っていきます。