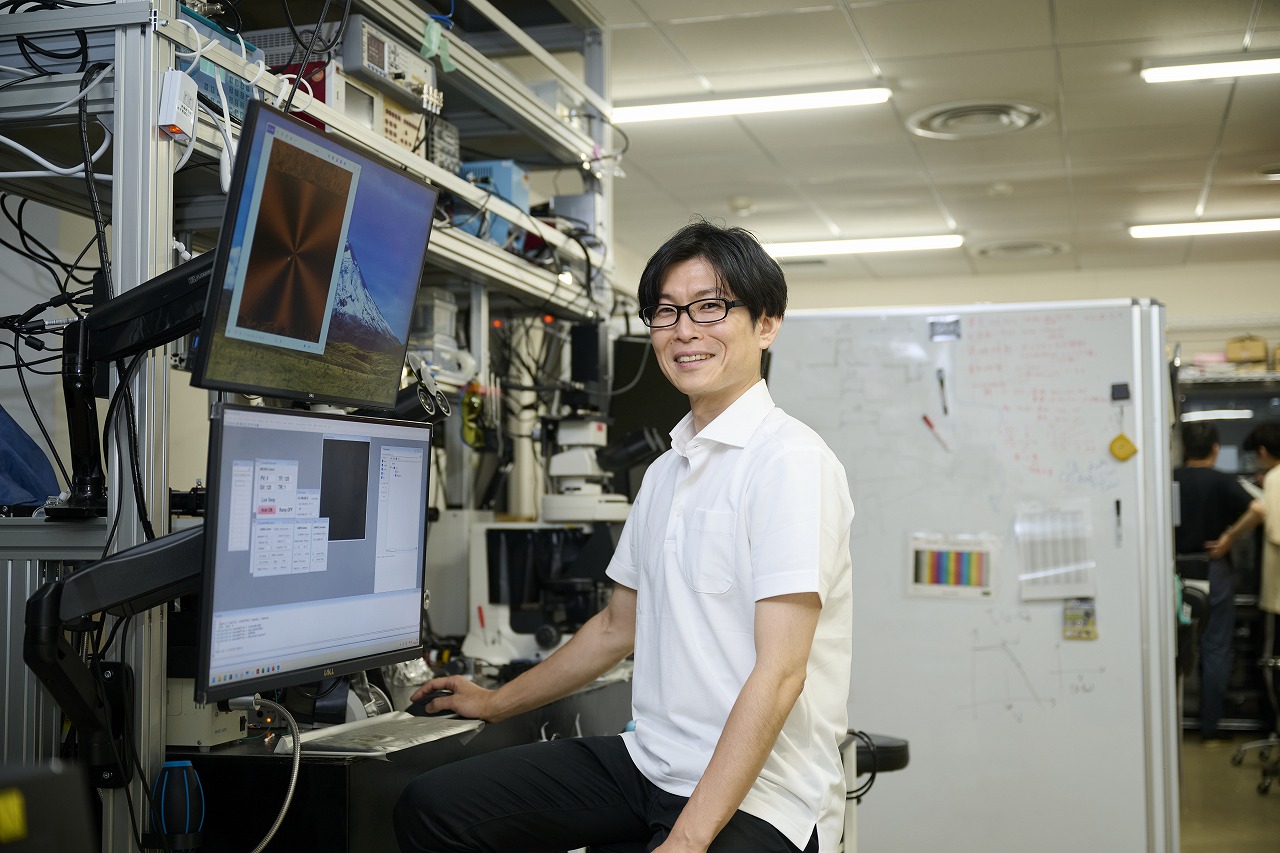

Interviews 研究者 「おもしろさ」を突き詰め、研究の原動力に。

Introduction紹介文

「研究者は、好きなことをテーマにできて、幅広く取り組める。そしてタイプの違うおもしろさを感じることができる魅力的な仕事」と話す吉田先生。「好きだからこそ継続できる」という自身の経験から、学生の“好きなこと”を伸ばす指導を心がけているそうです。そんな吉田先生が興味を持って取り組んでいるのが「光技術」。自身のアイデアが未来の技術への貢献に繋がり、人の暮らしをより良くすることに期待を込め、開発を進めています。

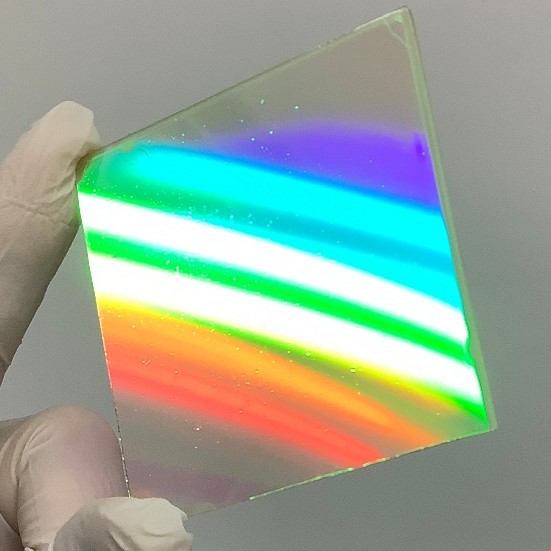

安価に量産できる可能性を持つプラスチックフィルムを開発。

光学素子として次世代のデバイスに搭載される可能性も。

スマートフォンの登場により、人が情報を「携帯」できる時代になりました。また人と人とのコミュニケーションの形が変化したことで社会のあり方も大きく変わったと感じています。

私の研究領域は光技術です。スマホの次のウェアラブルデバイスや自動運転への期待が高まるにつれ、高機能な光学素子が求められています。

そんな次世代のスマートデバイスに現状最も近いとされているのが、メガネ型のスマートグラスです。すでに現代の情報社会を作り出しているアメリカなど、多くの企業が研究を進めています。

メガネ型スマートグラスの実現には、材料、物理、電気電子、ソフトウェアまで多岐にわたる開発が必要です。ハードウェアを担う工学の視点で言えば、小型ディスプレイに投影された画像を着用者の眼前に導く必要があり、「光結合器」という部材が欠かせませんが、従来の技術ではサイズや高額な費用がネックでした。私が研究・開発に取り組んでいるのは、光結合器としてスマートグラスに搭載されるかもしれない高機能性プラスチックフィルム(光学素子)。薄く、形を変えられるのが特徴で、フィルムに材料を塗布して機能を付与するので、安価に量産できる可能性があると期待しています。

工学は社会のニーズに応える技術を形にする学問。

「おもしろさ」を突き詰めていける楽しみもあります。

理系分野の中でも、工学は「提案された材料をどう使いこなして、欲しい機能を付加したり、新しい機能を生み出したりできるか」を思考し、社会のニーズに応えるための技術を形にする学問です。特に、大学では自分がおもしろいと思うことに取り組むことができますので、私は「応用研究」と「基礎研究」両方にベクトルを振って、まったく異なる「おもしろさ」を経験しています。例えば,開発したプラスチックフィルムがスマートグラスに搭載されるかどうかは、他の競合技術と性能を競うおもしろさがありますが、基礎研究で発見された新原理や新材料を使った探索的研究には、未知の現象に取り組むおもしろさがあります。さらに基礎研究には高性能な新材料の登場によって応用研究の課題が一気に解決してしまうセレンディピティ(=予想外の発見)の可能性もあります。おもしろさの感じ方や価値は人それぞれですが、私は材料から「できること」のアイデアを提案して、仲間と一緒に考えながら共通のゴールに向かうことに魅力を感じます。「おもしろさ」を突き詰めていけるのが研究者の醍醐味だと思います。

世界にあふれる自然の仕組みを理解した上で、使いこなし、人がより良く暮らすために何ができるかを考える。

光技術の分野に興味を持って研究に取り組んでいますが、世界は最先端技術だけでなく、生命や宇宙といった、おもしろく不思議なことにあふれています。そして世の中の仕組みをしっかりと理解した上で、それらを使いこなし、人がより良く暮らすために何ができるかを考えることが、私を含めた工学に携わる人の仕事。例えば空は青く、夕焼け空が赤いことは自然の法則です。LEDや照明はその仕組みを理解し、エンジニアリングした結果でもあるのです。

私は「テクノロジーは魔法」という言葉が好きです。もし、50年前の人たちがスマホに触れたとしたら「どういう仕組みで動いているの?」と驚くはず。もちろん誰かが設計して動く理由があるからなのですが、それこそがテクノロジーの進化であり、特筆すべき点だと思っています。今、研究中のプラスチックフィルムも同様で、一見何の変哲もないフィルムなのに実は光学素子。まさにテクノロジーの魔法と言えるのではないでしょうか。私自身、その魔法に魅せられた一人です。工学の視点でアイデアを提案し、世の中に貢献できれば素晴らしいことだと思います。

一生かかってすべてを理解することは難しくても視野を広げ、誰もが思いつかないことをやってみたい。

中世の科学者たちの多くはキリスト教信者で「創造主の存在を信じ、世界を読み解くために科学を追究した」とどこかで読んだことがありますが、確かに世界の成り立ちは「すべて偶然だ」と言い切るにはあまりにも美しいと思います。

私が理解する範囲を少しでも広げ、異なる分野と繋げることができれば、誰も思いつかなかったことができるようになるかもしれない。そのためにも興味のあることを少しでも知り、世界を理解したいと思っています。