Interviews 学生 伝統の音色と工学をつなぐアルゴリズムを開発したい

Introduction紹介文

「自分の“好き”を掛け合わせて、誰も挑戦していない研究に取り組みたい」。大学院1年生の栃下さんは、そんな思いを胸に、和楽器・箏(こと)の演奏音から楽譜を自動生成するシステムの開発に取り組んでいます。情報科学と数学、そして幼少期から親しんだ芸術の要素を融合させて独自のテーマに挑戦する研究生活は、学びと発見の連続だそう。栃下さんのお話からは、失敗も試行錯誤も前向きに受け止めながら突き進む、熱意あふれる日々の様子が伝わってきました。

情報・数学・芸術。幼い頃からの「好き」を軸に、

工学部で見つけた自分だけの研究テーマ。

小学生の頃からプログラミングに親しみ、高校では数学が得意でした。「情報やプログラミングをもっと深く学びたい」と考えて、大学では情報分野を広く学べる工学部を選択。関西学院大学を志望した理由は、情報科学の中でも数学を重視できる点、そして多様な研究テーマに出会える環境に魅力を感じたからです。

学ぶことの楽しさに後押しされて進学した大学院。現在は日本の伝統楽器、琴の一種である「箏(こと)」に関する自動採譜の研究に取り組んでいます。自動採譜とは演奏音をコンピュータで解析し、楽譜を自動で生成するシステムのこと。子どもの頃から美術館やクラシックバレエなど芸術に触れてきたこともあり、情報・数学・芸術という自分の“好き”を全て生かせるテーマに出会えたのは、とても嬉しいことでした。

奏者ごとに調律が異なる楽器の音階をどう“数値化”するか。

未知の領域の研究は試行錯誤の連続だけど、だからこそ面白い。

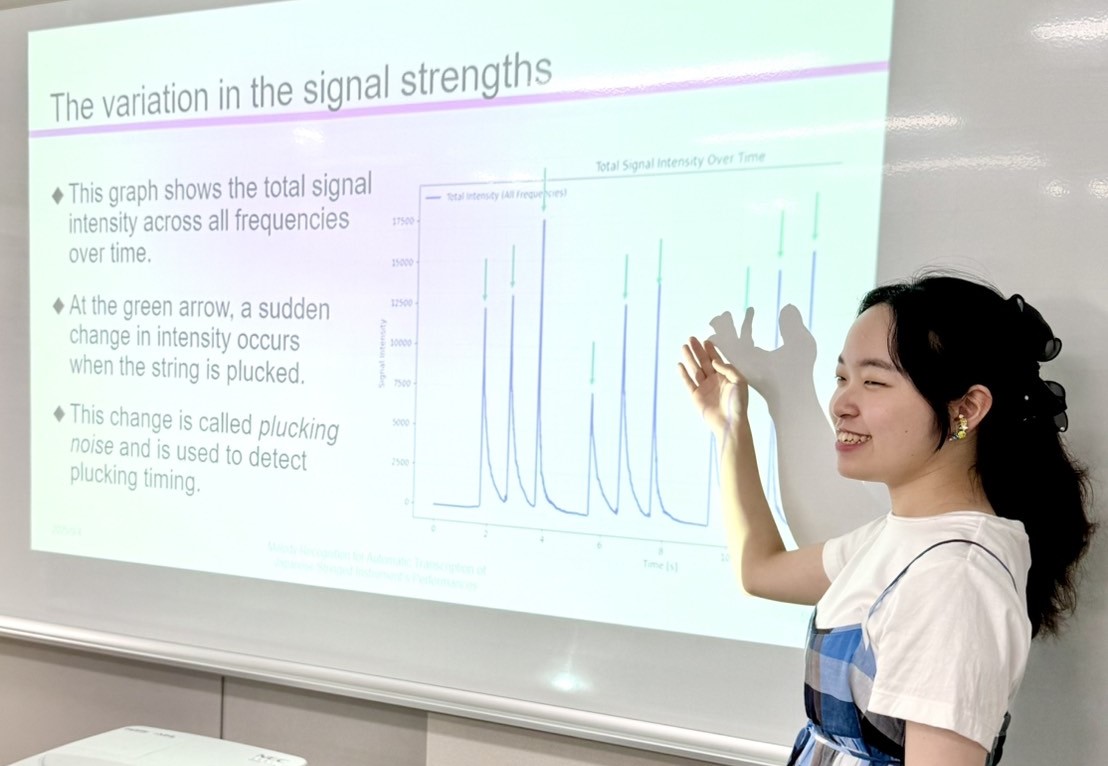

私の研究は、マイクで録音した箏の音をディープラーニングで解析し、自動で楽譜を生成するというものです。自動採譜の研究はピアノやバイオリンといったメジャーな楽器ではすでに研究が進んでいますが、箏を対象にした例はほとんどなく、まさに手探り状態からのスタートでした。

一番難しかったのは、音の高さの分類です。箏は13本の弦を使いますが、調律が奏者ごとに異なり同じ音でも微妙な違いがあるため、コンピュータに正しく認識させるのが非常に困難です。また箏の音には長い余韻があり、音同士が重なりやすいことも課題でした。特にテンポが速い曲では前の音の響きが残っている状態で次の音が鳴るため、境界を正しく見つける工夫が必要に。そこで私は、余韻の影響を抑える処理や、音を分けやすくするアルゴリズムの改良に取り組みつつ「正しい音とは何か?」という根本的な問いにも向き合ってきました。人間の耳では自然に聞き分けられる音も、コンピュータには明確なルールを与えなければ理解できません。演奏ミスや微妙なズレをどう扱うか、基準をどう設定するかで、出力される楽譜の質が大きく変わってくるからです。時には何十通りの方法を試してもうまくいかないこともあります。それでも、課題を一つクリアするたびに知識が深まり、自分の中で確かな手応えが生まれます。難しいからこそ面白い。そんな気持ちで、日々の研究に向き合っています。

最終目標は、誰もが使える自動採譜ツール。

実用的なシステムを作り上げたい。

この研究のひとまずのゴールは、箏を演奏する人や学ぶ人が気軽に使える自動採譜システムを完成させることです。そして将来的には「ITの力で芸術をもっと身近にすること」「伝統文化を次の世代に伝えること」にもつながるような研究に育てたいと思っています。現時点では、比較的シンプルな曲であれば、かなり高い精度で楽譜を出力できるようになってきました。ただし複雑な奏法や合奏にはまだ対応できておらず、これからの改良が必要です。今の完成度はおよそ40%ほどなので、大学院修了までに実用に耐えうるレベルまで完成させたいところ。

AIを使った研究は、取り組んだ時間に比例して成果が出るとは限りません。しかし「なかなか進んでいないように見える試行錯誤の時間」にこそブレイクスルーの種が潜んでいることも経験から学びました。時に停滞して思い悩むことがあっても「日々の地道な積み重ねが未来の誰かの役に立つ」と信じて、これからも研究に取り組んでいきます。

培ったIT知識で社会課題に伴走していく。

人々に笑顔を運ぶ“橋渡し役”となれる存在を目指します!

大学院卒業後は、培った情報科学と数学の知見を生かして働きたいと考えています。専門職はもちろんですが、現在は業界にとらわれず幅広く就職を検討中。というのも、学部時代に携わったプログラミングワークショップや、現在のアルバイトでのWeb業務を通じて、ITの知識がまだ十分に浸透していない分野でこそスキルが役立つ場面が多いと実感したからです。ITの力が必要とされる場所で課題解決に取り組み、ITと事業の“橋渡し役”として社会に貢献できる人材を目指します。