Interviews 研究者 文法の変化から、人の思考や情報伝達のあり方を知る

Introduction紹介文

「もともと言葉が好きだった」と話す宮下先生は、高校時代は趣味として中国語や英語を学び、早稲田大学文学部に進学してからはドイツ語を選択。大学院時代にドイツ語の助動詞の研究をしたのがきっかけで、文法の変化に興味を持ち、現在も主な研究テーマとしています。ドイツ語と他の言語との共通性や、ドイツ語特有の部分を明らかにすることを目指している宮下先生に、文法の変化について研究する意義や魅力について伺いました。

「なぜ」が禁物の文法に「なぜ」を投げかけてみる。

文法の変化の研究を通じて、人の思考やコミュニケーションのあり方を探求。

ドイツ語の文法の変化について研究しています。私たちが今話している日本語と古典文法を比べるとすぐわかるように、文法も時代と共に変化します。文法と言えば、英文法や古典文法など「暗記しなければいけない厄介なもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、「なぜ文法が現在のような姿になっているのか」という視点で見ると、とたんに不思議がたくさん詰まった魅力的な研究対象になります。

例えば、英語の現在完了形はhave+過去分詞で作られます。文法学習では「英語はこういう言い方をします。覚えてください」と習いますが、haveは本来「持っている」を表す動詞なのに、なぜこのような使い方をするのでしょうか。「なぜ」が禁物の文法に「なぜ」を投げかけてみると、文法はたちまち面白いものになります。文法が生じる背景には、人がどのように頭を働かせているか、どのようにコミュニケーションを取っているか、といったことが関わっています。文法の変化(文法化)の研究を通じて、人の思考やコミュニケーションのあり方を探求することができるのです。

ドイツ語と他の言語との共通点や相違点に興味を持ち、助動詞の研究から文法の変化の研究へと発展していった。

私はもともと言葉が好きで、高校生の頃から中国語を勉強したり、英語のラジオを聴いたりしていました。また、古典文法や英文法の参考書を読むのも好きでした。大学ではドイツ語を選択し、大学院時代にドイツ語の助動詞の研究をしたのがきっかけで、文法の変化に興味を持ちました。ドイツ語には、英語のshallにあたるsollenという助動詞があります。sollenは「すべきだ」という義務を表すだけでなく、「~だそうだ」という伝聞を表す際にも使われます。これは英語にはない用法のため、なぜドイツ語にはこのような用法があるのか、義務と伝聞がどのように関わるのか、興味を惹かれました。この伝聞の起源に対する関心は、文法的な意味がどのように生じてくるのかというテーマであり、現在取り組んでいる文法化の研究につながっています。

他分野の文献を読んだり、日常生活の中で考え続けたりする中で、新たな発想が浮かぶ瞬間の喜びは、まさに研究の醍醐味。

言葉には、どのような意味があるのか、つかみどころのないものがあります。例えば、日本語の「行くよ」の「よ」の意味を聞かれても、専門家でもなければすぐに答えるのは難しいでしょう。ドイツ語にも、この「よ」のようにつかみどころのない表現があり、心態詞と呼ばれています。心態詞の意味をどのように捉えるかは、ドイツ語研究の大きな課題です。例えばdennという心態詞は、不思議なことに「親切さ」を表す場合にも「非難」を表す場合にも使われるのです。私はあるとき、感情心理学の文献を読み、人の感情を「快-不快」と「活性-非活性」の2つの次元で把握するモデルがあると知って、「これだ!」と思いました。このモデルを使って、心態詞の謎に迫れるのではないかと感じたのです。以降は、心態詞の中心的な機能は話し手と聞き手の感情の表出や調整であるという立場で考察を進めています。これは現段階では「奇説」にすぎませんが、今後の研究を通じて「奇説」を「定説」にしたいと考えています。

今回のように他分野の文献から発想につながることもあれば、散歩をしているときや夜中にふと目が覚めてしまったときに、アイデアが浮かぶこともあります。ああでもない、こうでもないと疑問点について考え、新たな発想にたどり着くのは、とても楽しいひとときであり、研究の醍醐味の一つではないかと思います。

文構造の解析プログラムを共同研究者と開発し、大規模なデータを利用した研究を行いたい。

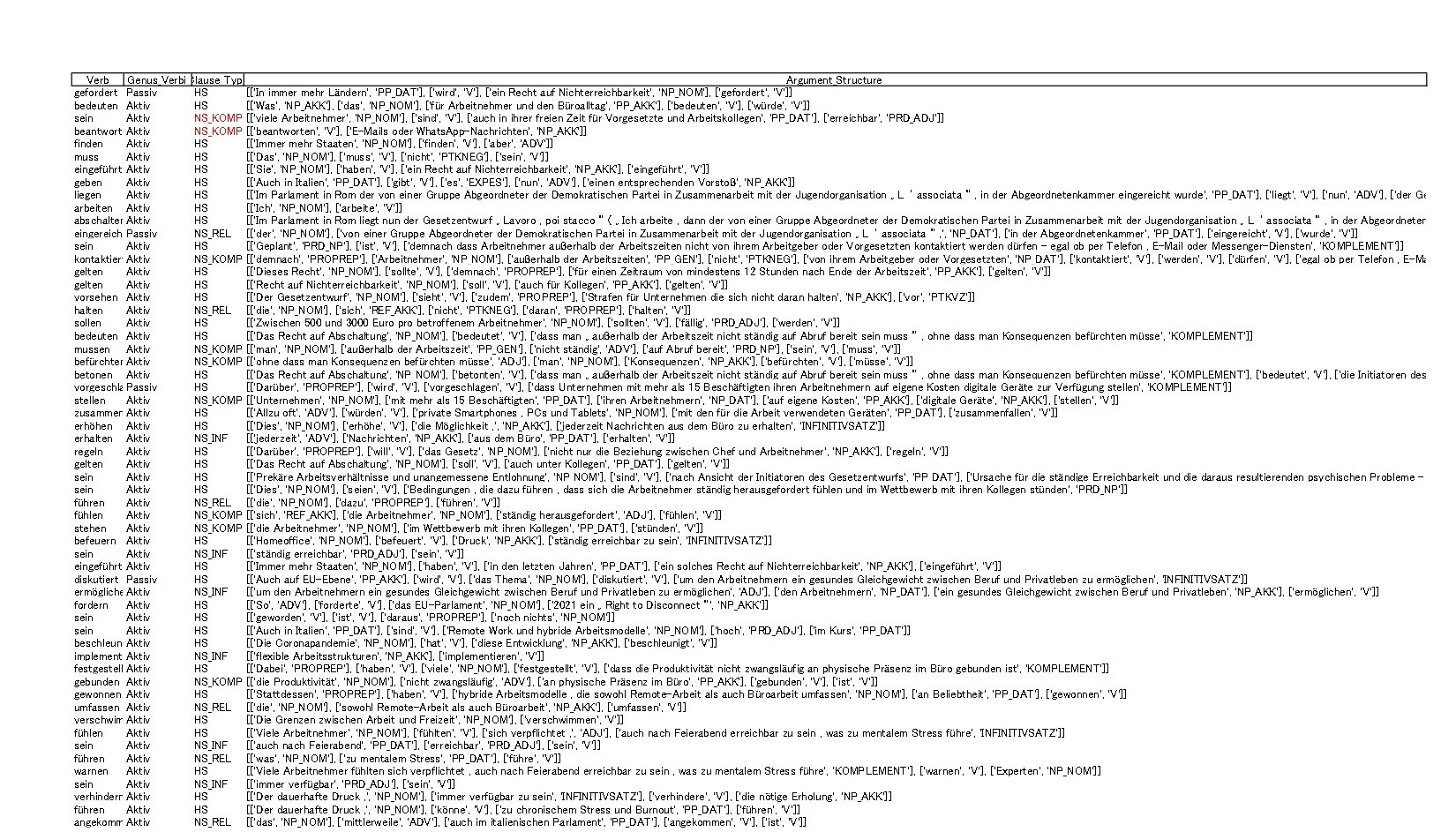

コンピュータ言語学を専門とするドイツ人の研究者と共に、ドイツ語の文の構造を自動的に解析するプログラムの開発を行っています。ドイツ語で書かれたテキストをこの解析プログラムに読み込ませると、テキスト中の文の構造が表示され、文構造のタイプごとに詳しく分析できるようになります。これまでは研究者が手作業で行っていた作業を、情報技術によって効率化して、将来的には大規模なデータを利用した研究を行いたいと考えています。