Interviews 学生 知的好奇心を満たす実験を通して、社会に役立つ研究を

Introduction紹介文

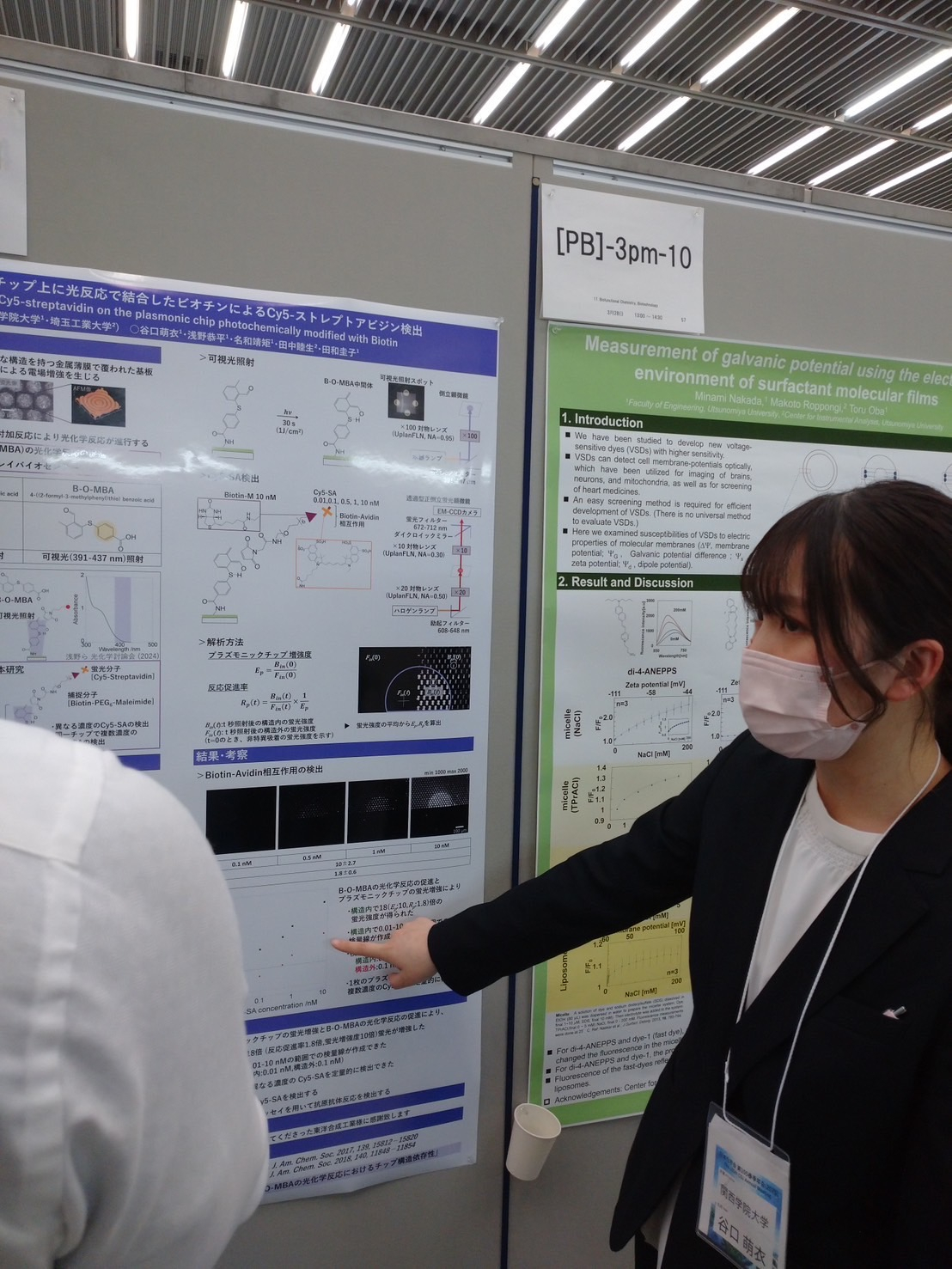

好奇心が旺盛で、分野を問わず興味の幅が広い子どもだったという谷口さん。なかでも高校時代に課外研究の授業で取り組んだ実験は、「わからないことがわかる」楽しいものだったそうです。そこで「もっと多くの実験を通して、いろいろなことを知りたい」と生命環境学部へ進学。そこで出会った「プラズモニックチップ」が、大学院への進学につながりました。環境問題から分析機器へ興味が移っても、実験熱はますます高まっています。

「わからないことがわかる」実験が好きで生命環境学部へ進学。

社会に役立つ研究を深めていきたいと大学院へ。

私が通っていた高校は、文部科学省からSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受け、課題研究の授業が多く設定されていました。当時、海洋プラスチックごみの環境汚染について興味があり「マイクロプラスチック汚染が海洋生物に与える影響」をテーマに調査・研究を行いましたが、なかでも「わからないことがわかる」実験や分析の楽しさを体感。生物が好きだったこと、またさまざまな実験を通して知的好奇心を追求していきたいと考え、生命環境学部に進学しました。

1~3年生時に行う実験は、一人1台の実験機が割り当てられることもあり、研究施設や機器の充実ぶりは他の大学に進学した友人が驚くほど。思う存分実験に取り組む中で、分析機器に興味がわきはじめ、4年生時には「プラズモニックチップ」を作製し、バイオセンサを高度化する研究室を選択。社会の役に立つ研究をより深めていきたいと感じ、大学院への進学を決めました。

検出デバイスのひとつである「プラズモニックチップ」研究を先輩から引き継ぎ、高感度化を目指して実験中。

「プラズモニックチップ」は、チップの表面に波長サイズ周期構造をもつ金属薄膜で覆われた基板です。物質の検出において一般的なセンサーに用いられるガラス基板と比べて、チップにのせた目的物質が高感度に(明るく)検出されるのが特徴です。

このプラズモニックチップを、抗体(生体分子)が特定の物質とだけ反応する性質を利用して検出と定量を行う「バイオセンサ」に応用して、物質をより効率良く検出する研究を進めています。

周期の長さ(ピッチ)や溝の深さ、形状、成膜する金属の厚さなど、さまざまな種類のプラズモニックチップから、実験に最適なチップを選択し、実験を通して、あらかじめ立てた仮説を検証していきます。時には先行研究に沿った傾向が得られず、行き詰まってしまうこともありますが先生方や同じテーマで研究を進めている先輩方とのディスカッションを通して問題点を探り、実験手法や解析手法を改善していきます。解析は地道な作業ですが、結果の改善につながると「実験って楽しいな」と改めて感じます。

興味を持って飛び込んだ物理化学系の研究。

苦手な理論を自分の中に落とし込んで、学びの日々。

プラズモニックチップについて学び始めたのは、現在の研究室に入ってからです。これまで生物系分野の研究に興味を持っていた私にとって、物理化学系の研究は新たな挑戦でした。

理系の研究は大きく「実験」と「理論」に分かれますが、プラズモニックチップなどの物理化学系は、特に実験と理論を両輪として研究を進めていきます。先生方の指導や論文を通じて理論について学んでいく中で、プラズモニックチップが持つ役割の有効性を実感し、実験にも一層熱が入るようになりました。今も学びの日々ですが、社会に貢献できる研究に携われている実感があります。

将来的に目指すのは、さまざまな疾病を一度に検出できる高感度バイオセンサの構築です。また、以前に学会で発表した経験がきっかけで「もっと学会に参加し、自分の研究を広く伝えたい」と考えるようにもなりました。そのために実験を続けていきたいと思っています。

大学で一緒だった友人たちのほとんどが大学院へ。

自身の興味を満足させてくれるのが関学です。

関学に入って良かったのは、出会った人たちが素敵な人ばかりだったことです。入学式で出会ったメンバーで、1・2年時に「アカデミックコモンズプロジェクト」に参加したのもそのひとつ。海洋ゴミ問題を多くの人に知ってもらいたいと、マイクロプラスチックを使ったアクセサリー作りのワークショップや「新月祭」に出店して販売も経験しました。興味の幅が広く、まだまだやりたいこともありますが、関学ならかなえられると思っています。