Interviews 研究者 光合成効率の高いC4植物の進化を解き明かす

Introduction紹介文

宗景先生が研究されているのは、高い光合成率を誇るC4植物の進化の過程。ゲノム変異を解き明かしてC3植物に導入することで、着実に進行している地球温暖化に対応できる農作物の育種をめざしています。また、海外留学や現在も携わっている共同研究の経験を経て、研究におけるコミュニケーション力の重要性を痛感。学生には今のうちに世界へ飛び出して、広い視野を身につけてほしいと経験を伝え、指導されています。

自分で調べおもしろさを自由研究で実感。研究者の道へ。

小さい頃から生物に興味があり、研究に目覚めたのは中学時代の自由研究がきっかけです。生のパイナップルでゼリーを作っても固まらないという疑問から、テーマはパイナップルに。「なぜ固まらないのか」と問いを立て、どうすれば固まるかを自分で調べ、実験をくり返して発見を導き出していく「研究のプロセス」にとても魅力を感じました。この時の体験が「自分で調べて、知らなかったことを知る」研究者をめざした第一歩だったのかもしれません。

私は本学の卒業生ですが、入学当時は理系学部が今ほど拡充されておらず、理学部の生物傾斜コース(現在の生命環境学部)で学んでいました。そこで興味を持ったのが、現在の研究にも直結している植物の光合成についてです。植物がどんな方法で光を集めるのかという疑問がわいてきて、より深く研究したいと思うようになりました。ところが残念ながら、当時の関学には陸上植物の研究を専門とされている先生がおらず、大学院は外部へ進学。自ら飛び込んだフランス留学で「C4型光合成」のテーマに出会い、研究を立ち上げました。

C3植物をC4化するため、代謝酵素を人工的に付加させるアプローチから、進化の過程へと視点を変える。

地球温暖化に対応できる農作物づくりに着目

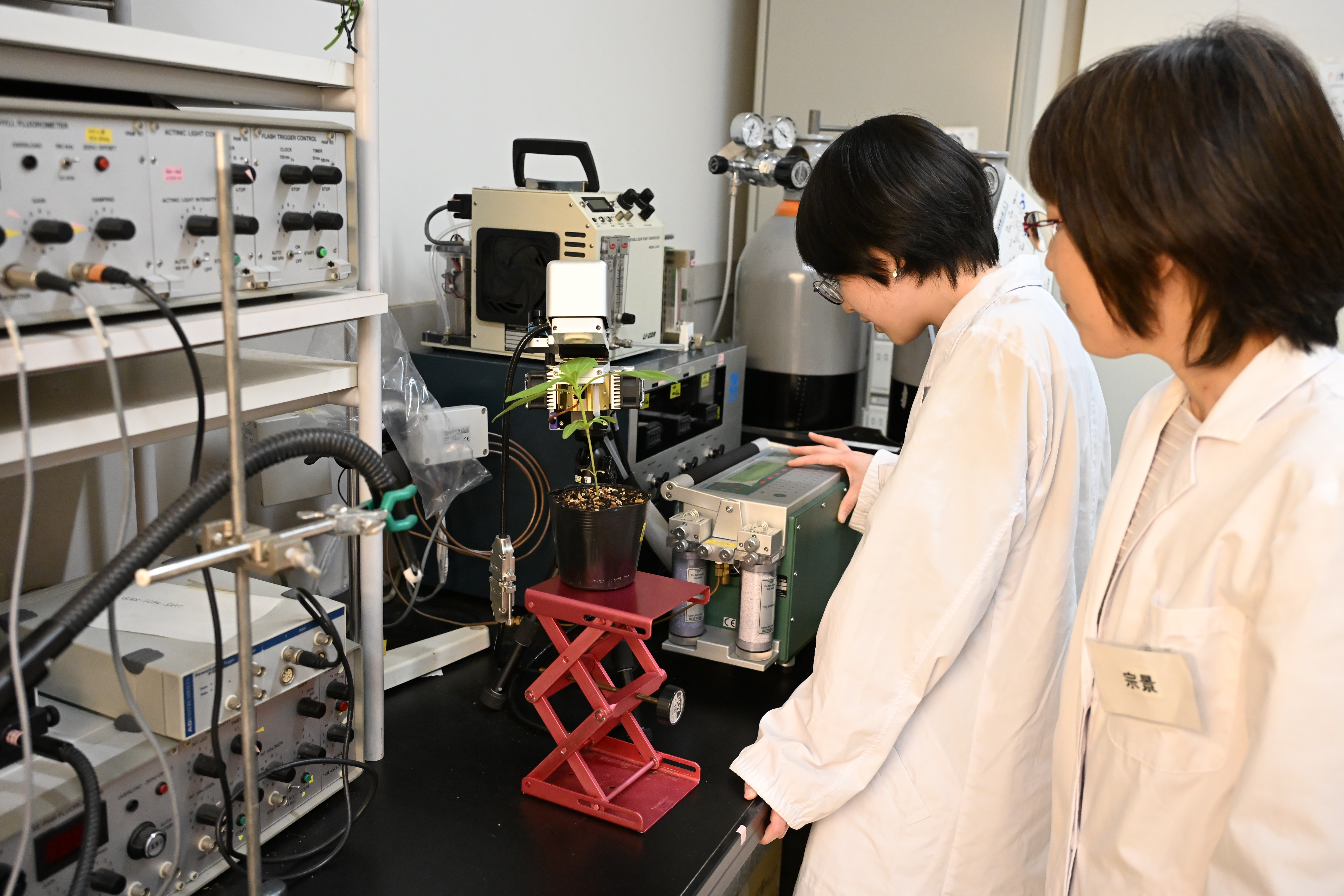

現在は、乾燥や高温の環境下でも高い光合成効率を発揮する「C4植物」の進化の過程を明らかにするべく、研究を進めています。

被子植物には光合成のタイプ分類があり、ほとんどの種は、葉から取り込んだ二酸化炭素(CO2)を直接つかって光合成(C3型光合成)を行いますが、大気中に21%も含まれる酸素(O2)と競合して光合成効率が下がってしまいます。一方、C4植物は代謝酵素を働かせ、自力でCO2を濃縮する機構(C4型光合成)を備えています。この高濃度CO2により、O2の影響を受けず効率よく光合成ができるのです。この光合成様式は過酷な環境下で非常に有利となります。

地球温暖化による高温や干ばつで、農作物の収穫量は年々減少しています。この先温暖化が進めば、収穫量が維持できなくなる可能性が高いとされています。

そこで世界中の研究者が、イネなどC3型の農作物のC4化に取り組んできました。C3型作物にC4型の代謝酵素(C4回路)を人工的に付加してC4化し、光合成効率のアップをめざしましたが、残念ながら実現には至っていないのが現状です。

進化の過程をひも解き、植物が備えた能力を使ってC4化を起こす

私たちがよく見かける被子植物(C3型)は白亜紀初期(約1億4000万年前頃)に誕生したと記録されています。一方C4植物は約3000万年前~500万年前に誕生したと記録されており、さまざまな科や属においてそれぞれのC3型祖先植物から段階的に進化したことがわかっています。実は、C4型光合成の様式については良く研究されていますが、C4植物の進化過程については、あまり研究が進んでいません。別々の科や属で独立に起きたC4進化は60回以上にのぼると推定されており、これらのC4植物の生息域は赤道に近い暑い地域に集中しています。このことは多くの植物はC4化のポテンシャルを備えており、ゲノム変異によりC4進化を遂げた種が、生存競争の中で生き残り、高温・乾燥環境下で生息域を広げたことを意味しています。したがってこのC4進化を引き起こしたゲノム変異を突き止めることができれば、C3型作物のC4化が可能になります。私たちはC4回路を直接付加するのではなく、ゲノム編集技術によりC4化過程を模倣したゲノム変異によってC4化が起こせると考えています。最終的な目標は、高温や乾燥条件下でも収穫量を維持できる農作物の分子育種。そのベースとなるゲノム変異の特定に取り組んでいるところです。

知らない世界へ飛び込んで、研究者に必要な多面的な知識と思考法を身につけてほしい。

C4進化を理解するためには、多面的な知識が必要です。海外での共同研究を依頼したり、国際学会や領域研究で議論を重ねたりすることで、自身の研究が多岐にわたる分野に広がり、さまざまな視点で物事を考えられるようになりました。

私にとって、研究の原動力となっているのが好奇心です。また、コミュニケーション力がなければ、研究は進まないと痛感しています。フランス留学中に研究所の方々と議論したこと、植物の種を所持していたドイツの研究者のもとを訪ねて直接共同研究をお願いしたことなどは、今も忘れられない経験です。研究は一人ではできません。海外に出て世界を知れば視野が広がり、成長にもつながることを学生たちに伝えていきたいと思っています。

解析プログラムの導入で、精度を高めていく。 学生とのコミュニケーションが研究のヒントに。

今、力を入れて取り組み始めているのが、遺伝子解析技術の導入です。プログラムをつかって、遺伝子解析できるようになってきているのですが、操作に関しては学生に助けられることもしばしばです。そんな学生との何気ないおしゃべりが、日々の研究の息抜きになっています。新しいものを吸収する柔軟性の高さに驚かされ、学生たちと話をしていると教えられることや研究のヒントになることが多いです。