Interviews 学生 コンテストへの挑戦が、成長の原動力に。

Introduction紹介文

大岡さんは「大学で何かをやり遂げた実感がほしかった」と一念発起。所属ゼミの有志が集まり、ビジネスコンテストにチャレンジすると知り、参加を決めました。「チームで自らの役割を果たし貢献できた経験は、自信となり、社会でも通用する財産になった」と言います。結果は、見事グランプリを獲得。次は最上級生として、新たなビジネスコンテストに挑む大岡さんに話を伺いました。

多様な角度から物事を捉え、広い視野で社会や地域を見つめられるようになりたい。 その目標を胸に、国際政策学科へ。

私が受験生だった頃、ロシアによるウクライナ侵攻が起こりました。毎日ニュースやインターネットで伝えられる緊迫した情勢を目の当たりにし、以前から興味があった国際政策や社会問題への理解を深め、グローバルな視点で社会や地域を見つめる力を養いたいと考え、国際政策学科に進学しました。

本学の総合政策学部は、国際関係だけでなく都市政策や社会学、メディアといったさまざまな分野の枠を越えて学ぶことができます。また、私の実家は寺なのですが、あえてキリスト教主義教育を理念に持つ本学で学ぶことで、多角的な視点が身につくのではないかと考えたことも本学を選んだ理由のひとつでした。

生まれた時から今も身近な存在である仏教と異なる宗教、2つの視点が持てることは、自身の強みにもなり得ると思います。卒業論文の研究テーマも「日本におけるZ世代の宗教観」に定め、準備を進めているところです。

「自分を変えたい」との思いでビジネスコンテストにチャレンジ。 多くの人と関わることで見えた、“自分にしかできない役割”。

3年生の時、所属ゼミでメンバーを募っていた「SDGs未来ビジネス学生コンテスト」(ひょうごSDGsオープンイノベーション主催)に参加しました。授業で学んだ理論をベースに、実社会に通じる力を養いたかったというのが最大の理由。入学後、毎日を何となく過ごしていた自分を変えたいという思いもありました。

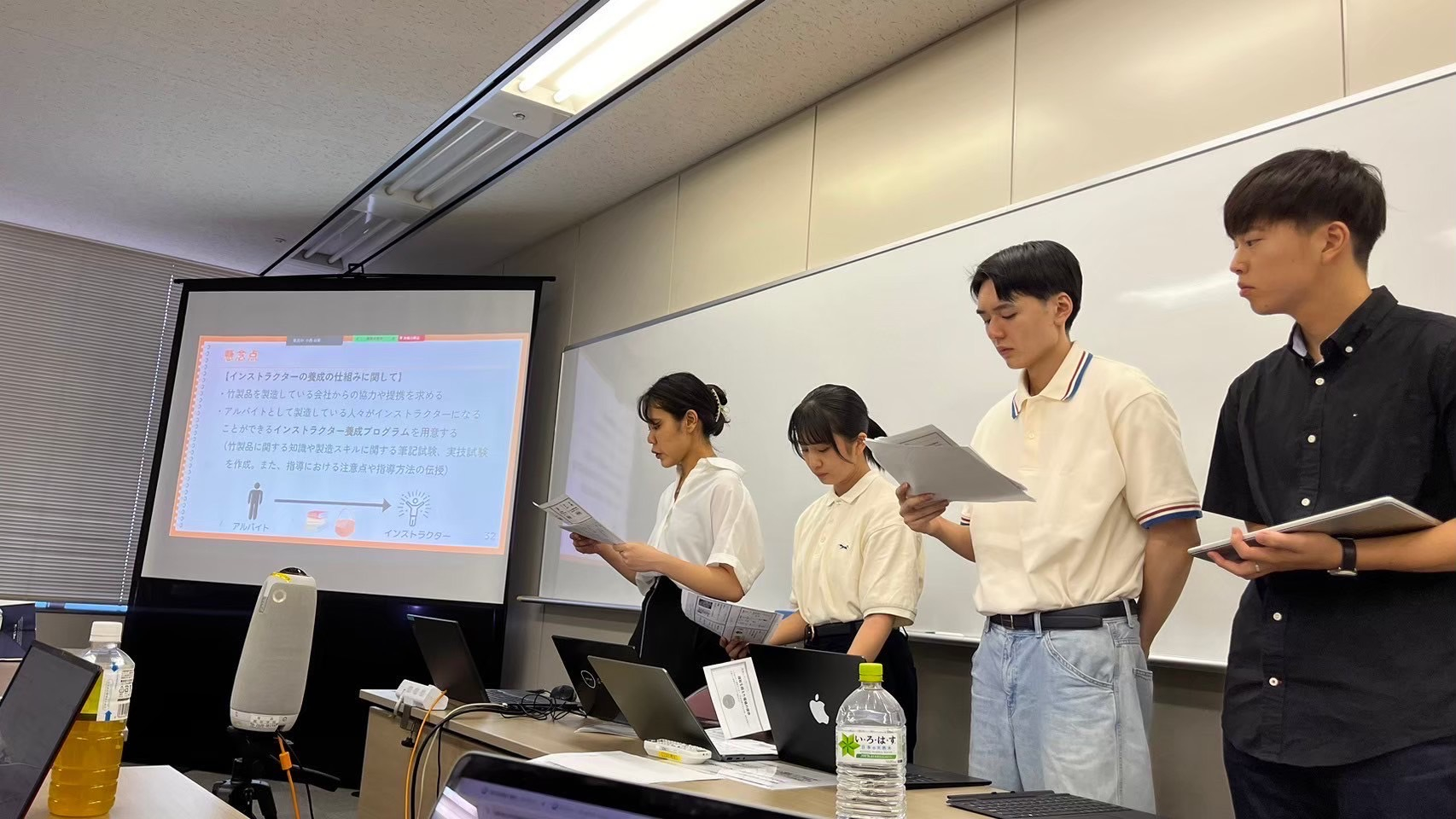

コンテストは、SDGs(持続可能な開発目標)をテーマにビジネスアイデアを発表。私たちは災害、障がい者雇用、放置竹林の3つの異なる社会課題を統合的にとらえ、企業と協力しながらビジネスモデル構築に挑みました。

私は何ごとも内省的に考えがちで、当初は進んで意見を述べることにも慎重でした。そんな自分がどうしたらチームに貢献できるのか。ヒアリングやリサーチといった地道な作業を積み重ねながら役割を探すうち、一歩引いてチーム全体を俯瞰している自分だからこそ、見えてくるものがあると気づきました。自身が感じた問題点を言語化しチームに投げかけた問いで議論が展開、より具体的で実現性の高いプランへと着地した時は、チームに貢献できている手応えを感じました。先輩や企業の方から「その視点は自分たちにはなかった」と言っていただけたことも、自信になったと思います。結果は、企業課題部門で見事グランプリを獲得。人と関わって意見を交え、チームで成し遂げることのおもしろさにも目覚めました。

大学生活を有意義なものにしたいと、ビジネスコンテストへの参加を決断したことが、結果的にターニングポイントとなり、大きく成長できたと実感しています。

挑戦を通して得られた自分自身の変化を楽しみながら、 これからも成長を続けていきたい。

今の私には明確な目標があります。4年生となり新たなメンバーと取り組んでいるビジネスコンテストで、今度は私がチームを引っぱる存在になることです。

これまでの活動で培った物事を深く考える力や、メンバーたちの意見を独自の視点で整理してカバーする力は、自分の強み。次のステップとして、全体を俯瞰するスキルに磨きをかけながら、リーダーシップを身につけたいと考えています。

一歩引いて構えることに慣れていた自分が、今度は前に出てチームを導いていく。そう思えるようになったことは、自分自身の大きな変化。メンバーの特性を活かした役割分担を考えたり、議論の停滞時に活性化を促したりすることが自分の成長につながると信じて、これからも積極的にチャレンジを続けます。

新しい知識を学び、出会う人と誠実に向き合うこと。自分の存在が誰かの力になることを目指して。

今まさに挑戦しているのが“ささやかな貢献”を積み重ねること。ゼミでの活動を通して、後輩との関わり、社会人との対話など、すべての出会いの中で相手の立場を想像し、誠実に向き合うことを大切にしています。そんな自分の存在や行動が、身近な誰かの幸せや背中を押すきっかけとして役に立てればうれしく思います。総合政策学部はまさに“知の集合体”のような場所。多様性に満ち、思考の幅を広げるには最高の環境だと実感しています。