Interviews 研究者 文理融合のアプローチで、地域経済を分析

Introduction紹介文

平松先生は本学の総合政策学部を2期生として卒業。海外留学や国内の大学での勤務を経て、2021年から母校で研究・教育に携わっています。「都市・地域経済学という社会科学的な関心を持って、シミュレーション分析を用いて研究を行うことは、多面的・学問横断的に学ぶという総合政策学部の考え方に合っていると思います」と話す平松先生に、研究内容や現在のテーマ・手法に至った経緯、研究が社会にもたらす価値について伺いました。

いくつもの要素が複雑に関係し合う都市・地域経済を、シミュレーションの手法を用いて総合的に分析する。

都市・地域経済や交通について分析する研究を行っています。地域の住民は日常生活を営んでおり、労働や移動、消費活動、子育てといったさまざまな活動をして過ごしているため分析は複雑です。経済の一部分について分析する方法を部分均衡分析、全体的に分析する方法を一般均衡分析と呼びますが、私は都市の全体的な分析に関心があります。そこで私はシミュレーションによる応用一般均衡分析を行っています。プログラミングによる数値計算を行うことで、より現実的な分析が可能になるのです。

現在、私がテーマとして取り組んでいるのは、地域間交通(新幹線や高速道路、航空、海運など) や地域内交通(鉄道や道路網など) です。特に関心を持っているのは、地域間交通では、高速鉄道と航空の競合、高速鉄道などの交通インフラの輸出、地域内交通では自動運転タクシー、複数の鉄道の競合などです。また、もう少し小さい地域では歩行者空間にも興味があります。複数の経済圏をつなぐ地域間交通であれ、一つの経済圏の中での地域内交通であれ、交通状況の変化は地域経済に影響を及ぼします。新しい交通網が整備されたり、交通渋滞が緩和したり、物流時間が短縮されたりすることによって、経済が効率化し、私たちの生活の水準が向上します。産業構造や立地、住民の居住地域選択にも影響しますので、研究することは非常に意義深いと考えています。

大学在学中に国際的な関心が芽生えて海外へ。卒業後も多くの経験を経て、自分なりの文理融合のアプローチに至った。

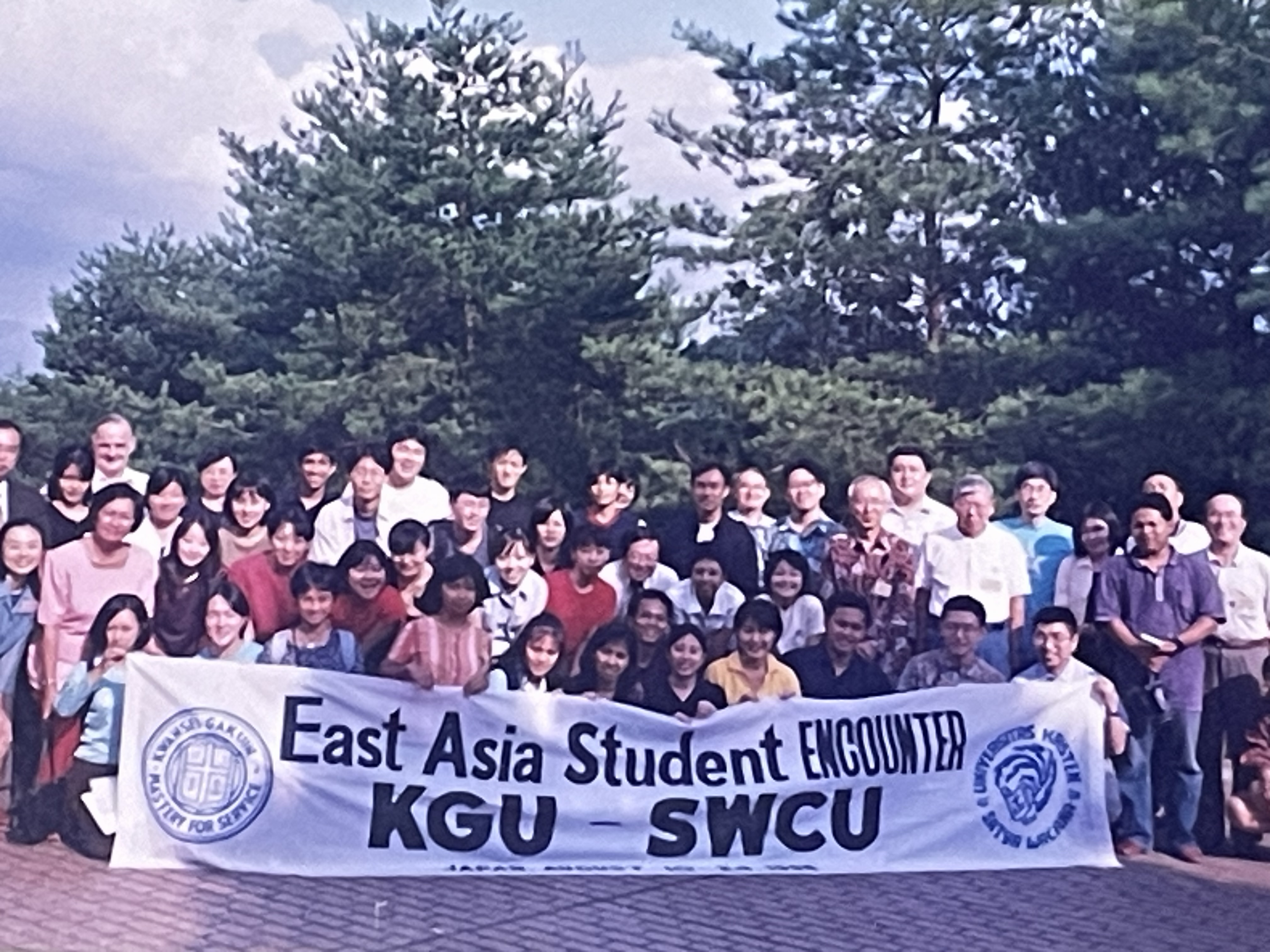

都市・地域経済や交通というテーマや、シミュレーション分析を用いる手法に至るまでは、紆余曲折がありました。大学進学当時は、都市に関する勉強がしたいと思い、総合政策学部を選択しましたが、ここで出会った学生や先生方との交流を通じて、国際的な関心が湧いてきました。そこで、サティヤ・ワチャナ・キリスト教大学(UKSW)とのインドネシア交流セミナー(EASE)や、ニューヨークの国連本部を訪問する国連セミナーといったプログラムに参加。UKSWでの1年間の交換留学も経験しました。

卒業後も学際的に勉強を続けたいと思い、大阪大学大学院国際公共政策研究科の修士課程へ。学際的に学ぶ一方で、専門性を身に付けたいという気持ちもあり、博士課程ではニューヨーク州立大学バッファロー校に留学して都市経済学を専門にしました。このときに師事していた先生が、シミュレーションによって地域を全体的に分析する研究を行っていたことから、私もシミュレーション分析に取り組み始めました。

都市自体が学際的な分野であり、経済学の理論とシミュレーション分析を用いて行う研究は、多面的・学問横断的に学ぶという総合政策学部の考え方にも合っているのではないでしょうか。さまざまな経験を経て、自分なりの文理融合のアプローチに至ったと感じています。

社会が目まぐるしく変化する現代において、経済理論に基づいたシミュレーション分析が果たす役割は大きい。

シミュレーション分析では、特定の地域を分析することで、さまざまな地域に一般的な傾向が見えてくることがあります。一方で、特定の街の課題を特定の手法で解決できるという提言を行うことも、時には同じくらい価値があると考えています。加えて、特に近年は社会の変化が早いため、事柄自体が新しく、分析可能なデータがまだ出揃っていない場合もあります。そのような場合にも分析を行うことには意義があり、その分析手法としてシミュレーション分析は有用な可能性があります。変化のスピードがますます高まっていく現代において、経済理論に基づいたシミュレーション分析の役割がより見出されていくのではないかと思います。

さまざまな場面で変化の中にいる自分を常に意識し、対応していくことが重要。

研究、教育、業務、そして生活も含めて、色々なことに取り組みながら日々を過ごしています。多くの職業と同じように、大学教員も時代や年齢、タイミングなどによって、求められる内容は変わっていきます。例えば教育面では、時代の要請も変化しますし、担当する学生のメンバーも年々入れ替わります。業務面でも、担当によって異なる仕事があります。変化や慣れないことに対応し続けるからこそ、飽きないのかもしれません。