Interviews 研究者 微小な分子の世界を、光を使って照らし出す

Introduction紹介文

分子分光学を専門とする重藤先生は、研究を始めた当初は液体や溶液中の分子を扱う基礎的なテーマに取り組んでいました。その中で、より複雑な生命現象に関心を持つようになり、2007年ぐらいから細胞の研究をスタート。2015年に本学に着任した頃からは、特に微生物に注目して研究を進めています。国の大型研究プロジェクトにも参加する重藤先生に、微生物が秘めた大きな可能性や研究が社会にもたらす価値について、お話を伺いました。

肉眼では決して見ることのできないナノメートルの分子の世界を、光を使ってありのままに照らし、解き明かしていく。

分子の構造や性質を鋭敏に反映した「分子の指紋」と呼ばれるデータを解読し、分子が織りなす生命現象の解明を目指す。

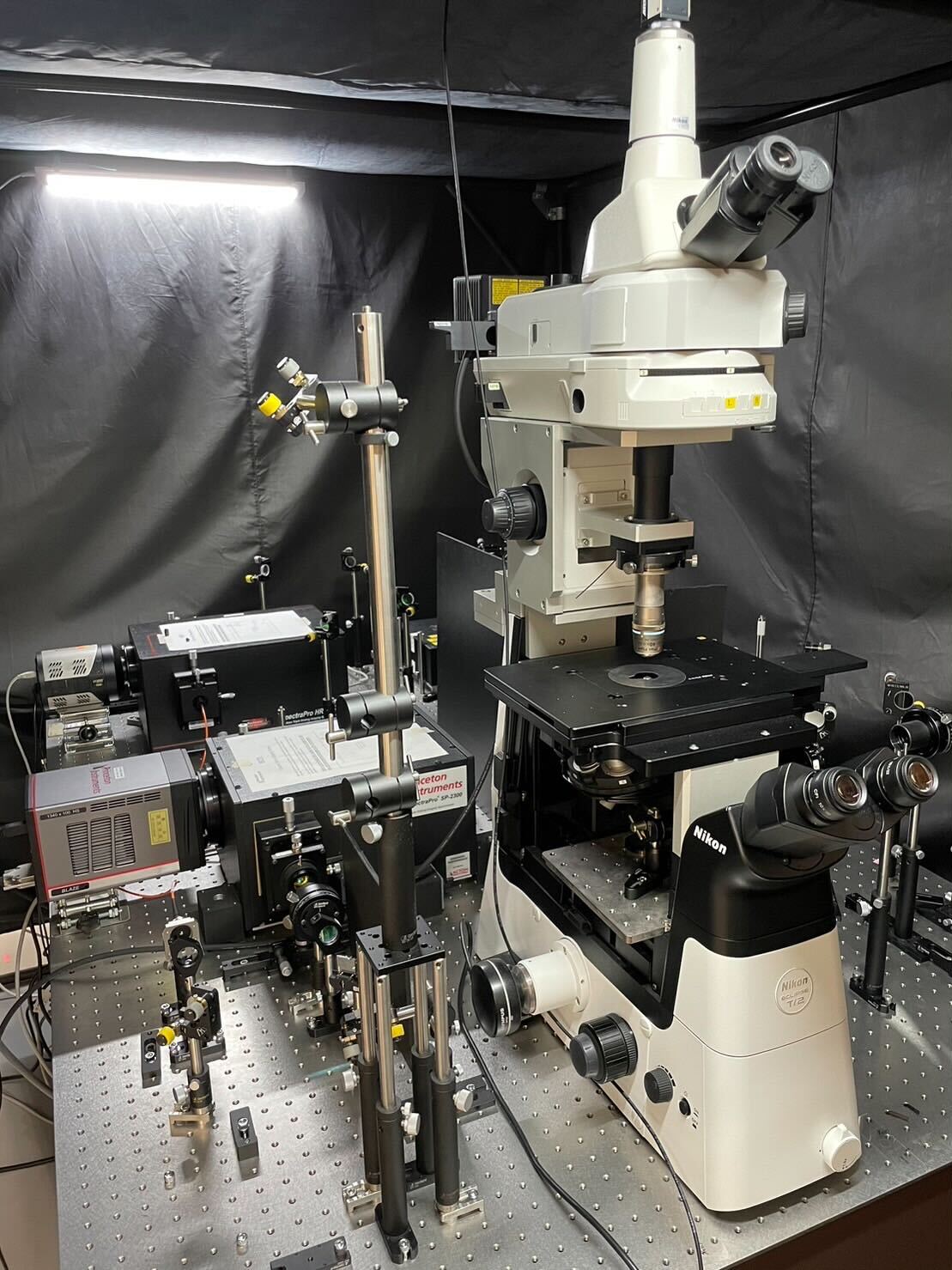

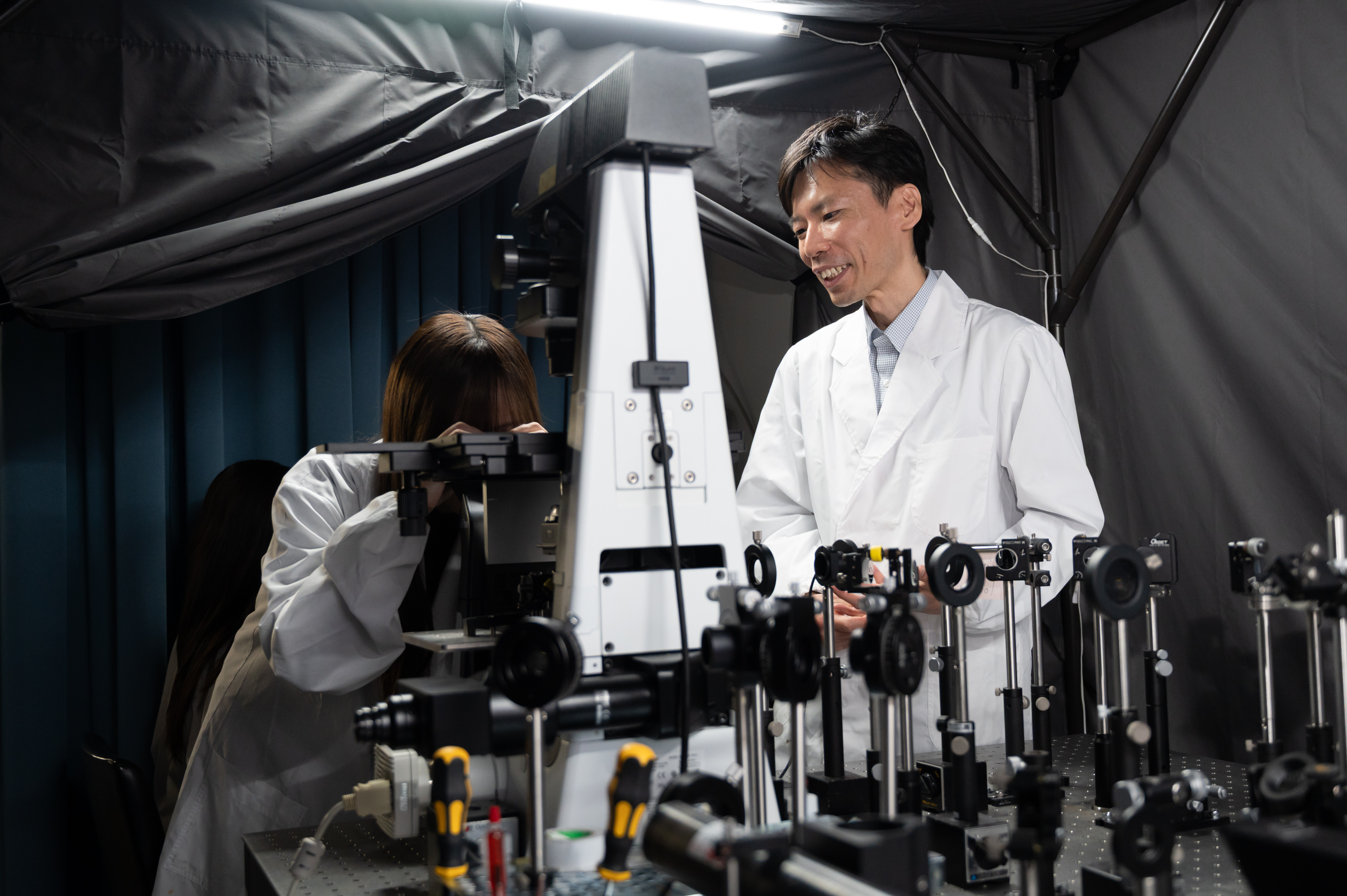

光を波長(色)ごとに分ける「分光」という実験手法を使って、微生物の細胞が作る物質の性質や機能を調べたり、異なる種類の微生物の細胞を見分ける技術を開発したりしています。太陽光をプリズムに通すと七色に分かれる現象はよく知られていますが、あれがまさに「分光」です。特に私は、最初の発見者であるインド人物理学者にちなんで「ラマン効果」と呼ばれる光の散乱現象を利用した「ラマン分光」のバイオ応用に力を入れて研究に取り組んでいます。

この手法は、光を使って測定を行うため、細胞を壊して分子を取り出す必要がなく、微生物の細胞を構成する生体分子の分布をありのままに可視化することができます。ラマン分光によって得られる「ラマンスペクトル」というデータは、分子の構造や性質を鋭敏に反映するため「分子の指紋」とも呼ばれています。私はこの「分子の指紋」という言葉を学生時代に指導教員から教わり、非常に興味深く感じて、分子分光学という学問に惹かれていきました。

SDGsとの関わりも深い微生物学分野の研究プロジェクトに、分光計測の専門家として参加。微生物の性質と機能に化学から迫る。

研究を始めた頃は、液体や溶液中の分子が周りの分子たちとどのように相互作用しているのかを明らかにしたいという、基礎的な研究テーマに取り組んでいました。その中で、より複雑であるにもかかわらず、精密に制御された分子現象である生命現象に興味を持つようになり、ラマン分光を使った細胞の研究を18年ほど前にスタートしました。

特に微生物に注目した研究に取り組み始めたのは、本学に着任した2015年頃。ちょうどSDGs(持続可能な開発目標)が国連サミットで採択された時期でした。微生物の研究は、地球温暖化や食料生産、発酵・醸造、医薬品の生産、健康医療といったさまざまな領域でSDGsと関連しており、注目度の高い分野です。私も微生物学分野の2つの大型研究プロジェクト(JST ERATOおよび文科省新学術領域研究)に分光計測の専門家として参加する機会を得て、微生物の性質と機能に化学の観点から迫る研究を進めてきました。

異なるバックグラウンドを持つ研究者たちと協働する上で大切なのは、相手の研究分野に興味を持ち「面白がる」こと。

微生物の研究を行うためには、微生物を培養する技術が必要です。また、ラマンスペクトルのわずかな違いを効率よく識別するためには、人工知能や機械学習といった情報科学的な手法も必要になります。私は物理化学が専門で、微生物の培養や情報科学の知識・経験が全くなかったため、最初は戸惑うことばかりでした。しかし、各分野を専門とする共同研究者と一緒にプロジェクトに取り組むことで、多くの課題を解決し、徐々にノウハウを蓄積することができました。その経験から、研究は1人で行うものではなく、異なるバックグラウンドを持つ人たちと関わりながら進めていくものだと改めて感じました。そして、単に専門知識の提供を求めるのではなく、自分自身が相手の研究分野に興味を持ち「面白がる」ことが、融合領域の研究の強い駆動力になることを学びました。

微生物はまだまだ大きな可能性を秘めている。研究を通して社会に価値をもたらすと共に、学術面でも貢献していきたい。

地球上には数百万種もの微生物がいると推定されていますが、実はその99.9%以上は未知のまま残されています。これまでに人類が発見したわずか0.1%ほどの微生物でさえ、抗生物質や発酵食品など私たちの生活に多大な恩恵をもたらしていることを考えると、新しい微生物の種と機能を見つけるスピードの加速化が社会に及ぼす影響はきわめて大きいと言えるでしょう。また、私たちのグループでは、分光を用いたイメージング計測により、希少放線菌が作る胞子嚢と呼ばれる器官がこれまで知られていなかった新奇な膜構造を持つことを見出しています。生物(生命)とはいったい何なのか、その多様性を明らかにするなど、学術面でも貢献できればと思います。

他分野の研究者とのコラボレーションによる新たな研究プロジェクトも計画中。

微生物と植物の共生体(菌根)である「アーバスキュラー菌根菌」の研究に挑戦中です。植物と菌根菌の共生関係を、ラマン分光を含む複数の分光手法で同時に計測できるマルチモーダル分光顕微鏡で解明しようと努力しています。また、分光計測は細胞だけでなく材料にも応用できるため、研究者の仲間と高分子膜をターゲットとした研究プロジェクトの立ち上げを相談しているところです。新しいことができそうな予感がしてワクワクしています。