生命環境学部 生物科学科

生命を科学的に分析し、

環境と生命の共生を考える

生物科学科の学び Study

生物科学科でできること

3専攻で地球上の多様な生物を学び、活用の可能性を探る

植物昆虫科学専攻、応用微生物学専攻、計算生物学専攻の3つの専攻により構成。データサイエンスで生命現象を解析し、分子遺伝学から植物改良まで幅広く研究・教育を展開しています。

植物昆虫科学専攻

植物生産学、昆虫学を基礎として生態系を構成する個体間の相互作用を分子レベルから理解する昆虫生理生態学を中心に探究。

応用微生物学専攻

さまざまな微生物の特徴と、環境適応の機構を生化学的視点で理解する応用微生物学。染色体機能学、光合成微生物学を中心に学修。

計算生物学専攻

配列、構造、ゲノムなどの分子レベルの生物学データの解析手法の開発と応用研究を通じて、生命情報科学、数理脳科学を中心に研究。

実験・演習、フィールドワークを通じて学ぶ

多彩な体験学習の場が用意されているのが生命科学科の特徴の一つ。見て触れて感じて学ぶことで、生命のしくみを理解するとともに、生命を分子レベルで分析・評価するための知識や技術を身につけます。

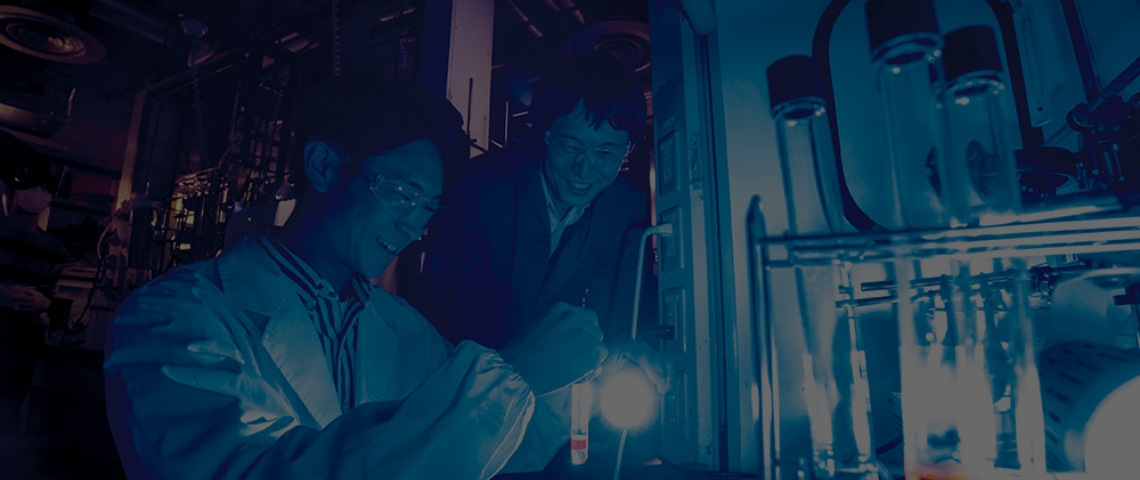

充実の研究施設・実験設備で学びを深める

1人1台の生物顕微鏡、数人で1台の実体顕微鏡や倒立顕微鏡など充実の研究施設・研究設備を完備。最先端の研究で常用する高度な技術の習得に役立ちます。

研究領域・研究施設

本学科では、生命現象や環境問題に関する多彩な研究が基礎から応用まで幅広く展開されています。

4年間の流れ

生命科学I

高校生物の基礎から始め、現代分子生物学のハイライトであるDNAからRNA、タンパク質への流れ、および遺伝子操作技術の原理までを扱います。現在の分子生物学、細胞生物学の興隆は社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めているため、生命科学の基礎的な概念を理解することは、現代社会において必須と言えます。

細胞・組織学実験

生物の機能解析に必要な基本的操作のうち、細胞や組織を扱うための基本技術を習得することを目的としています。具体的には、試薬の正しい調製方法や、実験機器の操作・調整・簡単な修理方法について学びます。これらの技術を身につけることで、生命科学の実験に必要な基礎力を養います。

先端生命科学実験Ⅰ

卒業研究に入る前に必要な実験手法や研究に対する基本的な考え方を身につけることを目的としています。生物学の様々な分野における研究手法や考え方について考察する力を養います。15回の実習を通じて、微生物学、分子遺伝学、植物生理学、昆虫生態学、共生生物学、計算生物学、海洋微生物学、酵素化学、発生生物学といった幅広い分野を学びます。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 線虫の新規生殖巢DTC移動異常変異体k112の解析

- D4h. D2h, C4y対称性を持つCe06 9-クラスターにおける44-5d選移の多重項構造エネルギーマップの作成

- アミメアリコロニーにおける栄養調節機構

- MT野神経細胞の個性を考慮した視覚情報の解読

- Pyrobaculum calidifontisにおけるノルスペルミン生合成経路の特定

- 海洋性珪薬ピレノイドチラコイド内腔の炭酸脱水酵素の機能解析

- 超好熱菌遺伝子の分岐鎖ポリアミン依存的翻機構

進路について Career

生物の知識を活かして、多彩なフィールドで活躍

医療・保健・製薬、バイオテクノロジー関連、化学系・食品・化粧品・種苗等の業界、IT関連のほか、中高理科教員、公的機関など、生物に関わる幅広い分野で活躍できます。

社会につながる研究 For Society

進化の謎を解き、未来の作物を育てる

宗景 ゆり教授

現在、乾燥や高温といった過酷な環境下でも高い光合成効率を発揮する「C4植物」の進化過程を解明する研究を進めています。被子植物の多くは「C3型光合成」を行いますが、酸素との競合で効率が下がってしまいます。一方「C4植物」は二酸化炭素を濃縮する仕組みを持ち、酸素の影響を受けにくいため、高温や乾燥地帯での生育に適しています。 地球温暖化による農作物の収量減少は深刻化しており、世界中でイネなどC3作物をC4化する試みが行われてきました。しかしC4回路を直接付加する方法では成功に至っていません。C4植物は約3000万〜500万年前に60回以上独立に進化したとされ、多くの植物にその潜在能力が備わっていると考えられます。そこで私たちはゲノム編集技術を用い、進化の過程を模倣することでC4化を実現しようとしています。最終的な目標は、高温や乾燥下でも安定して収量を確保できる農作物を分子育種により生み出すことです。

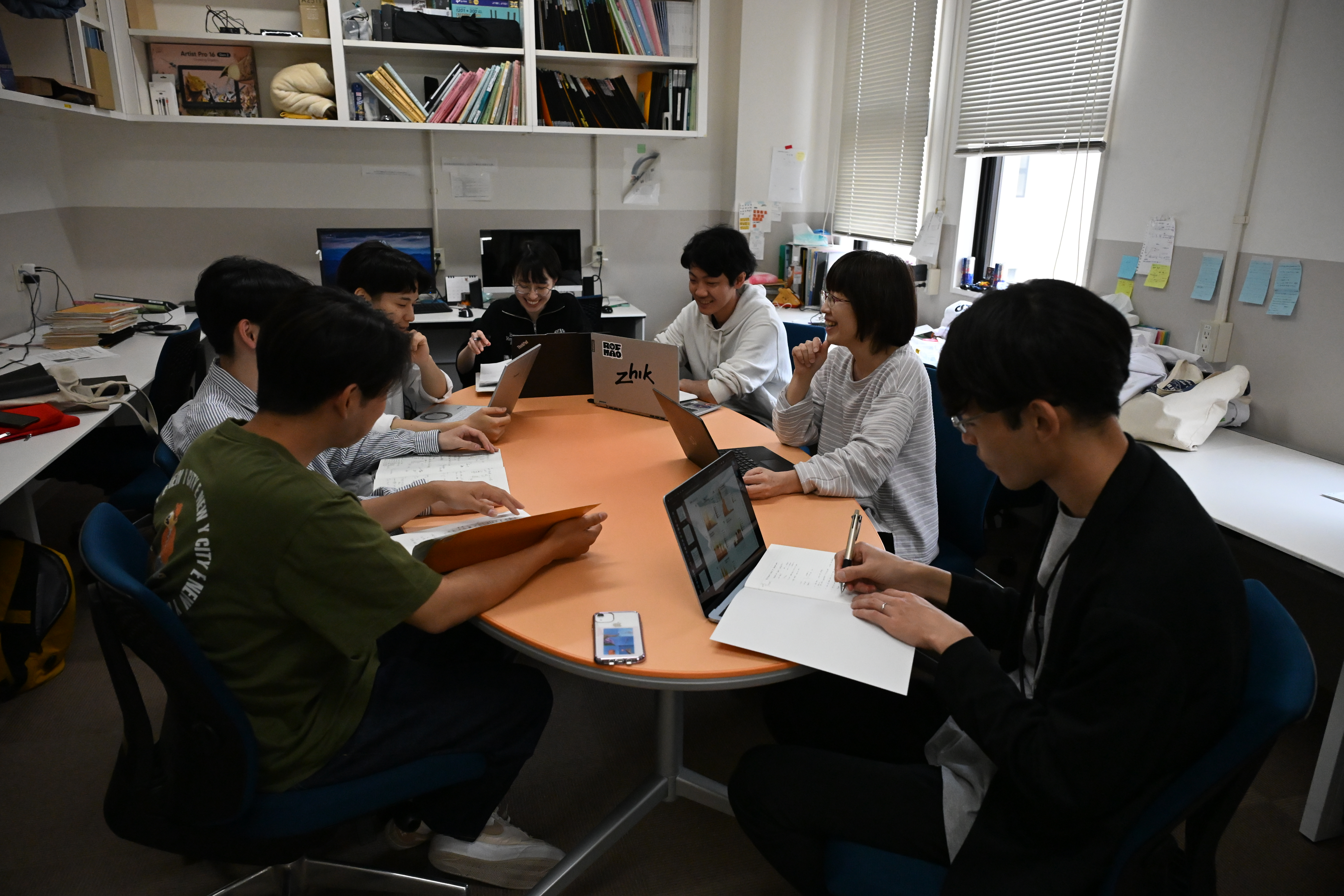

国や世代を超えた研究者ネットワーク

ネットワークの広がりが研究の進展をもたらす

作物の「乾燥耐性」と「高温耐性」を高めることは、地球温暖化に直面する社会にとって欠かせない課題です。その実現に向け、C4植物の進化をたどり、ゲノム変異の解明に取り組んでいます。道のりはまだ長いものの、国際的な研究ネットワークの中で知見を共有しながら進展を目指しています。 また、研究の取り組みは次世代の関心も集めています。研究室には高校生から「訪問したい」との問い合わせが寄せられ、熱心にC4化研究を学びたいという声も届いています。日本では研究者の人口が少ないのが課題の一つ。こうした交流は、未来の研究発展に結びつく大切な機会となっています。