人間福祉学部 社会福祉学科

未来の社会を担う優れたソーシャルワーカーへ

社会福祉学科の学び Study

社会福祉学科でできること

福祉・医療の現場を実践的に学ぶ

「ソーシャルワーク・インターンシップ」や「ソーシャルワーク実習」、「医療ソーシャルワークインターンシップ」「精神保健福祉援助実習」など、福祉・ 医療の現場での実習・インターンシップ科目を開講。学生の希望・適性に基づく実習機関でスキルを磨きます。

福祉の第一線で活躍する専門家から学ぶ

ソーシャルワーカーとして活躍する専門家や、犯罪被害者支援、社会福祉施設経営、障害者の自立支援、子ども家庭福祉、高齢者福祉、保健医療などの領域で のスペシャリストが指導。また実践教育支援室では、さまざまなフィールドで実施される実践的な活動に対し総合的な支援を行っています。

社会福祉領域を網羅する科目を履修

高齢者や子ども、障害のある人への支援をはじめ、社会福祉領域を網羅する科目を多数開講。福祉に関する政策や理論、社会福祉サービスの機能や実情を学 び、広い視野を身につけます。

4年間の流れ

ソーシャルワーク実習入門

ソーシャルワーク実践教育の第一段階として、体験を通して現場での実践教育に必要な価値、知識、技術を学び、実習への心構えを持つことを目的とします。千刈キャンプでの1泊2日の合宿、自分が住む町のタウンウォッチング、ボランティア体験を3つの柱として、さまざまな体験を行い、主体性を発揮し学ぶ態度を身につけます。

ソーシャルワーク演習II

社会福祉の制度を活用して利用者の生活問題を解決し、生活支援を行うソーシャルワーク実 践、その中でも特にミクロレベルの価値、知識、技術を理解し、個人、集団、環境に対して 介入するための能力を養うことを目的とします。さまざまな演習を通して、ソーシャルワー ク実践の視点を学び、コミュニケーションラボを使用して大人援助技術を身につけるなど、 実践的な学習を行います。

ソーシャルワーク演習Ⅲ

地域を基盤としたメゾ領域を中心にミクロ・マクロに広がるソーシャルワーク実践について 演習を通して理解することを目的としています。基礎自治体域での地域アセスメント、住民 との協働及び支援、関係者間のネットワーキングと社会資源開発、地域活動プログラムの立案、ソーシャルアクションなどの初歩的な実践理解を目標としています。また、地域を基盤と したメゾ領域実践に必要なチームワーク形成も重視しています。

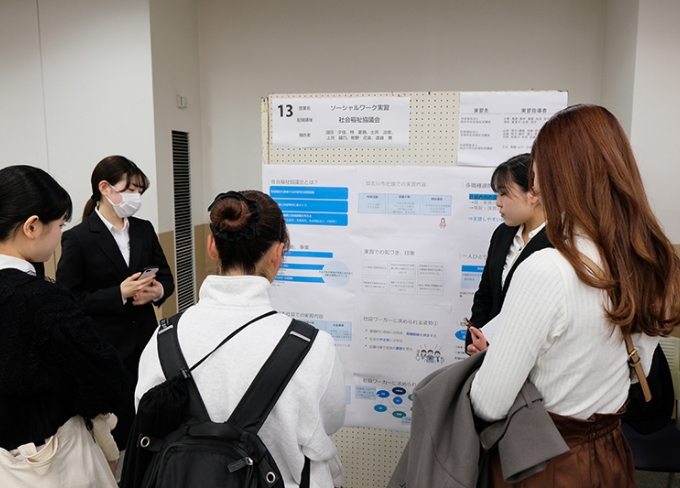

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

ソーシャルワーク実習において体験した内容をふりかえり、ソーシャルワーク実習での学び の整理やまとめを通して、社会福祉の専門的援助技術として概念化、理論化、体系化ができ る能力を養うことを目的としています。実習を行った領域ごとに学生同士が体験をわかちあ い、教員との対話を通して学びを深めた内容を報告書資料として作成します。実習報告会で は他領域で実習を行った学生や後輩たちに向けての学びをプレゼンテーションを通して共有 します。

研究演習Ⅱ

4年生になると、卒業研究に取り組みます。自分なりのリサーチクエスチョンを設定して、 資料や文献にあたり、また必要に応じて量的、質的な調査などを行い、問いの答えを探りま す。そのプロセスにおいてゼミの仲間とのグループワーク、ディベートやディスカッショ ン、ゼミ担当教員の卒業研究指導などを通して多くの学びを得ます。卒業研究論文の作成 は、まさに、4年間の大学生活の集大成といえるものです。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 医療的ケア児の家族支援―「Work-Family Conflict」の観点から―

- 近代化による「家族のありかた」の変容とジェンダー―性的役割規範からの解放を目指して―

- インクルーシブ教育システムの在り方の検討―歴史的背景と教育現場の現状の課題分析から―

- 何故現在においてソロキャンプブームが起きたのか

- 中小企業における障害者雇用の実際と課題

- 在留外国人の医療に関わる言語問題の現状と対策

進路について Career

国家試験受験資格を取得可能

社会福祉学科生は「社会福祉士」「精神保健福祉士」の国家試験受験資格を取得可能です。受験資格取得のために実習を含めた指定科目を開講。受験対策講座などサポートも充実しています。また、実習での経験や学びを就職につなげるため、実践教育支援室ではキャリア支援も行っています。

社会につながる研究 For Society

トラウマに寄り添うソーシャルワークの構築

池埜 聡教授

トラウマや深い喪失、病いを抱える人々に対して、より丁寧で持続的なソーシャルワーク(社会福祉実践)を届けることを目指しています。特に、トラウマの影響を考慮した支援のあり方、すなわち“トラウマ・インフォームド・ソーシャルワーク”を探究。安心で安全な臨床技法や援助モデルを理論と実践の両面から模索しています。また、マインドフルネスの考え方と実践をソーシャルワークに導入し、ソーシャルワーカー自身のセルフケアや繊細な気づきの力を育むことにも力を入れています。医療や福祉の現場において、ソーシャルワーカーが自らの感受性と倫理観を保ち、人々の苦悩に寄り添う力を養うことは、臨床ソーシャルワークの本質にかかわる課題です。こうした視点のもと、実践と理論を往復しながら、現場の卓越したソーシャルワーカーの皆様と共に学び、共に歩む研究を心がけています。

社会と大学の知を結ぶ連携

社会連携によるマインドフルネス実践と支援活動の展開

2014年から法務省矯正局と連携し、女子少年院でのマインドフルネス・プログラムを継続しています。また、2016年から国立病院機構別府医療センター・医療福祉相談室と連携し、マインドフルネスを取り入れた医療ソーシャルワークやがん支援(オンコロジー)・ソーシャルワークの構築に取り組んでいます。がん患者支援で同医療センターと委託契約を結んでいる大分県別府市のNPO法人マックネットシステムとの協働では、マインドフルネス指導者養成、外国人支援プロジェクト、災害時の福祉ネットワーク形成など、多様な課題に応答する活動を共同で展開。これらの実践をもとに、科学研究費による共同研究も進めながら、社会と大学の知を結ぶ連携のあり方を模索しています。