人間福祉学部 人間科学科

「こころ」と「身体」

両面から人々を支える

人間科学科の学び Study

人間科学科でできること

「こころ」と「身体」を現場での実習を通して実践的に学ぶ

患者やその家族を対象にしたターミナルケアや家族を亡くした人や親を亡くした子どもを支えるグリーフケアプログラム、スポーツ・健康関連企業、リハビリ施設など、現場で実習を行う「人間科学フィールドワーク」を開講。授業での学びを現場で実践します。

それぞれの分野で豊富な実績を持つ教員から学ぶ

死生学や悲嘆学、生命倫理学などを専門とする教員や、子ども学、身体運動科学などの分野で豊富な実績を持つ教員が指導。充実した実験設備を活用して科学的にアプローチします。

QOL(いのちの質・生活の質)を支える人材をめざす

専門性の高いカリキュラムを通して、人間科学科では、人間を「こころ(スピリチュアリティ)」と「身体」の両面から捉え、「こころ」や「身体」を病む人や悲しみの中にある人に寄り添い、人々のQOL(いのちの質・生活の質)を支える力を身につけます。

4年間の流れ

人間科学実習入門

人間を全人(精神的・身体的・社会的・スピリチュアルな存在)として捉え理解するという人間科学科の基本を理解することを目的とした授業です。

「人間のこころと身体の関係」の重要性や課題・課題解決の技を1泊2日の合宿授業とグルー プ演習を中心とした小クラスでの授業を通して学びます。

合宿では、同じ学科の人と触れ合い、その人の考え方や生き方を尊重する姿勢を育んでください。共働でごはんを作ったり、寝泊まりすることはきっといい思い出にもなることでしょう。秋学期に1泊2日「尼崎市立美方高原自然の家」で実施します。

障害者スポーツ演習

障害者スポーツ・パラスポーツの体験を通して、障害者や障害への理解を深めると共に、初級パラスポーツ指導員資格取得が可能となります。日本パラスポーツ協会の要求するスポーツルールと技術、各障害、障害者への対応の仕方を実践の中で学び、障害者スポーツ・パラスポーツを楽しく安全に実施、指導できるようになることを主な目標とします。実施するパラスポーツは車椅子バスケットボール等の車椅子スポーツ、ゴールボール、ボッチャ、フライングディスクなどです。資格取得には「障害者スポーツ論」の単位修得も必要となります。

対人援助コミュニケーション演習ⅠⅡ

この授業では、自分を率直に表現し、互いの意見を出し合って自分も相手も納得できる結論を出そうとするアサーティブなコミュニケーションを実践したり、お互いのコミュニケーションを観察しフィードバックを行ったりと、履修生が実際に他者とのコミュニケーションと信頼関係の構築に取り組み、その実際の体験から気づきを得て、次にどうしていけばよいのか仮説化し、自分が学んだことの実践を試みる体験的な学びをしています。そうした実践的な学びを通して、自己と人々のQOLを支えることができるようになるための知識、技術、態度を養っています。

「こころ」と「身体」をめぐる理論や知識を実際のフィールドで実践し、全人としての人間への理解をより深めます。

野外教育指導実習

2年生の野外教育論、野外教育実習Aで学んだことを、さらに指導者として実践することで、自分のものにすることを目指す授業です。実践場面は、その年によって違いがありますが、幼稚園児を対象としたキャンプ、親子キャンプ、こどもを対象としたサマーキャンプなど様々です。野外教育は、野外活動を体験しただけに終わらせず、その体験を振り返り、そこでの学びを次の体験や日常生活に活かすといった体験学習の理論に基づいて行われます。学んだ理論を身につけて実践するのはそんなに簡単なことではありませんが、体験の積み重ねがそれを可能にします。

人間科学フィールドワーク

人間科学科で学ぶ人間理解(全人)は、様々な状況で生きる人たちに出会い、直接かかわることによって完結します。人間科学フィールドワークは、人とのかかわりを通して、その方々の喜びや苦しみに触れ、自分自身の価値観や人間観―私は目の前の人をどのように見ているのか―に向き合う体験です。親を亡くした子どものプログラム、死にたい気持ちを傾聴する電話相談、障がいをもつ子どもや終末期の方への音楽療法、ホスピスケア等、様々な現場で、いのち、生きる意味、スピリチュアリティについて考えます。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 老いて死を語ることとその意味―特養・ケアハウス入居者の語りから―

- 音楽を聴くことが大学生アスリートのパフォーマンスにどのように影響するのか?大学アスリートと一般大学生を比較して

- 「けん玉もしかめ動作」の運動強度測定呼気ガス分析装置を用いて

- 個人化社会におけるおひとりさまと社会とのつながり〜ホテルでの一人ステイを事例にして

- 収集癖の実態―収集癖尺度の作成と対人関係性の関連―

- 幼児期の死生観と教育

進路について Career

取得可能な資格とキャリアサポート

人間科学科生は「教育職員免許状:中学校1種(保健体育)」「教育職員免許状:高等学校1種(保健体育)」を取得可能です。また、実習での経験や学びを就職につなげるため、実践教育支援室では福祉専門職の進路相談セミナーを開催するなど、キャリア支援も行っています。

関西学院大学人間福祉学部人間科学科では、「こころ(スピリチュアリティ)」について学びを深めることができます。

また、学部特色入学試験、編入学試験及び推薦入学※において、人間科学科を志望する場合は、「人間理解に対し、特にこころ(スピリチュアリティ)の視点からのアプローチに興味があること」が出願の要件となっています。以下のパンフレットと映像の内容について十分理解を深めた上で受験してください。

※ 出願の要件となっていない推薦入学もあります。詳細は入学試験要項をご確認いただくか、関西学院大学人間福祉学部へお問い合わせください。

社会につながる研究 For Society

多死社会における心理社会的支援のかたち

坂口 幸弘教授

多死社会を迎える今、死別の悲しみを抱えた人たちへの心理社会的支援、いわゆる「グリーフケア」に対する社会的関心が高まりつつあります。私たちは、大切な人との死別が心身の健康に及ぼす影響やその関連要因について明らかにするともに、医療機関や保健所、葬儀社、当事者団体などと連携しながら、さまざまな支援活動に関するニーズや効果の検討を行っています。最近はペットも家族の一員と捉えられており、愛するペットとの死別、すなわち「ペットロス」を研究。また、死別や悲嘆に関する適切な知識やスキル、価値観などを意味する「グリーフ・リテラシー」に関する研究にも取り組んできました。偏った社会的な認識は、遺族への心ない言動につながり、苦悩がさらに深められることがあります。深い悲しみの中にある遺族を孤立させず、社会全体として支えていくための社会的な枠組みや体制について検討しています。

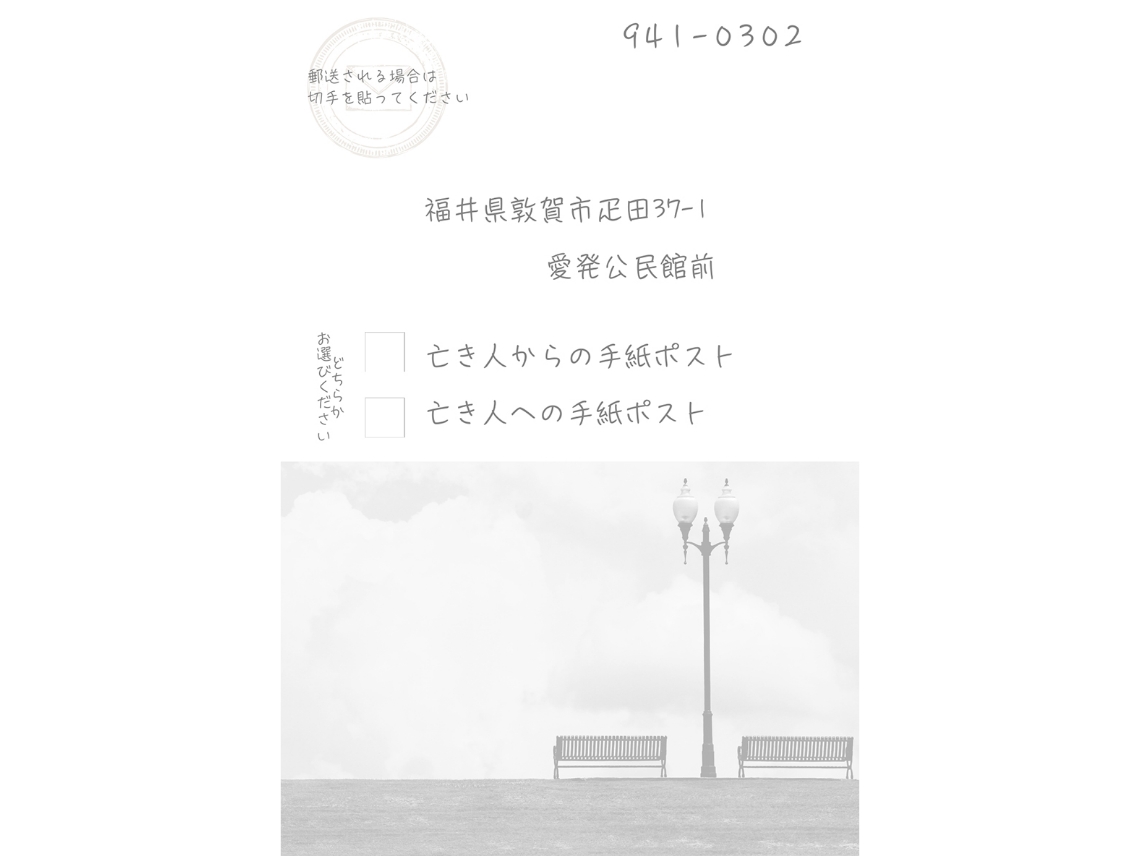

福井県敦賀市との連携

亡き人への想いをつなぐ手紙プロジェクト

関西学院大学「悲嘆と死別の研究センター」では、11月23日を「グリーフを考える日」に制定し、グリーフ・リテラシーを高めるための各種事業に取り組んでいます。その一つとして、福井県敦賀市に「天国とつながるポスト」を設置し、「亡き人への手紙」と「亡き人からの手紙」を募集。そのポストには、亡き人への思いを綴った手紙が全国から寄せられています。本人同意のもと、寄せられたお手紙を展示する「天国とつながるお手紙展」を各地で今後開催する予定です。市民一人一人が死別の悲しみの中にある人たちの想いに触れることを通して、それぞれの想いを尊重し、寄り添い合える社会の実現につながることを望んでいます。