文学部 文学言語学科

言語・文学の探究を通して人間の存在の根幹を

解明する

文学言語学科の学び Study

専修紹介

日本文学日本語学専修

古代から現代までの日本文学と日本語の研究を通して、日本文化と日本人の心の本質を探究し、自己のアイデンティティを確立します。

英米文学英語学専修

英語で書かれた文学や英語そのものの研究を通して人間の営みを考察。またビジネスシーンにも注目した「生きた英語」にも迫ります。

フランス文学フランス語学専修

中世からの文学・芸術に親しむとともに、フランス語運用能力を修得。フランスの文化・言語・社会を理解し、国際人として視野を広げます。

ドイツ文学ドイツ語学専修

優れた芸術家を多数輩出し、現在は環境・福祉政策の先進国として知られるドイツやオーストリア、スイスなどの言語や芸術などを学びます。

文学言語学科でできること

興味・関心に合わせて選択する4つの専修を設置

人間がつくりだした言語・文学の深い探究を通して、文化と人間の在り方、人間の存在と営みの本質の解明をめざします。専修独自の語学カリキュラムでそれぞれの言語を身につけ研究活動に生かします。

言語・文学の探究を通して、人間の在り方、存在の本質を解明する

言葉は文化や時代を映す鏡。多様な言語や文学作品を深く読み解くことで、人間の感情や思考、社会との関わりを考察し、私たちの存在の本質に迫ります。

「聞く・話す・読む・書く」だけでなく、文学や文化までも広く学ぶ

言語運用能力の習得にとどまらず、文学作品や文化背景にも深く触れることで、豊かな感性と深い思考力を育てます。多角的な学びを通じて、言葉の奥にある価値観や歴史を理解し、真のコミュニケーション力を身につけます。

4年間の流れ(英米文学英語学専修)

人文演習Ⅱ

文学言語学科で学ぶための基礎力を養うことを目的とし、アーサー・コナン・ドイルの長編小説2編を読み、関連する話題について議論します。具体的には、ドイルの小説2編『緋色の研究』と『四つの署名』を題材に、口頭発表とディスカッションを行います。学生は4~5人ずつのグループを形成し、担当する回にテキストの一部について各人各様の読解・リサーチ・批評に基づいた発表をします。テーマは物語そのものに加え、物語に関連する帝国・階級・ジェンダー・言語・人種・経済・社会の問題など多岐にわたります。担当グループ以外の学生は発表を聞き、質問やコメントを通して発表者と対話します。学期末にはミニ学会と称して、期末レポートを元にした発表会を実施します。

英語学資料研究

幼児による母語としての英語獲得に関する基本的な研究成果について理解を深めます。英語で書かれたテキストを用いて、そこで使用されている英語表現について確認しつつ、テキストの内容を整理したプリントを配布して教員が解説を行います。その後、4名程度のグループに分かれ、理解を確認するための課題に取り組みます。毎回の授業において、教員が説明する時間と学生同士が議論する時間をバランスよく設けることで、受動的に知識を蓄えるだけでなく、それを能動的にアウトプットしてより深く正確な理解につなげていきます。

英米文学演習III

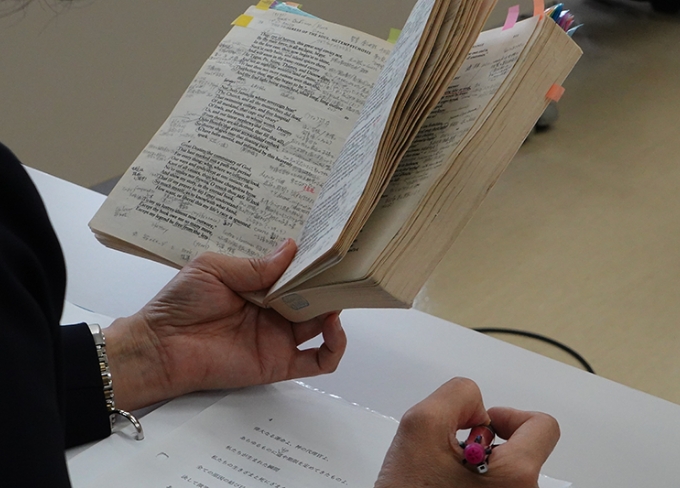

17世紀の詩人 John Donne(ジョン・ダン)の長編詩 “The Progress of the Soul:Metempsychosis”(魂の遍歴)を語学的側面と文学批評的側面の双方から深く吟味します。詩の技法、詩的言語表現、詩に特有の文法構造などを理解して、語学的に英詩を正確に読む力を身に付けていきます。それと同時に、形而上詩と呼ばれる詩の伝統および宗教的文化的背景を踏まえて詩を解釈する力を付けていきます。授業は担当者による発表を中心に、発表内容について全員で質疑および討論を行って批評する力を養っていきます。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 『源氏物語』における后たちの政治性

- 上接語と活用から見る接尾辞「らしい」と「っぽい」

- ESTELLAʼS IDENTITY IN GREAT EXPECTATIONS

- 日本語の「思う」に相当するフランス語動詞の使い分け

- エミール・ゾラ『居酒屋』と『ナナ』における視線の問題

- 詩人ヴィルヘルム・ミュラーについて ─『冬の旅』を中心に─

- ドイツ表現主義芸術と吸血鬼のつながりについて

履修モデル

進路について Career

言語のチカラで世界へ羽ばたく

日本語・英語・フランス語・ドイツ語の力を活かして、国際色豊かな舞台で活躍できます。語学教員免許や学芸員資格など、専門性を高める資格も取得可能です。

社会につながる研究 For Society

グリム兄弟のイメージ的思考の射程を探る

村山 功光教授

グリム兄弟による言語、ゲルマン法、神話、中世文学、民間伝承の研究には、原初的な〈自然〉状態を参照して1800年期の〈人為〉文化の克服をめざす近代批判が通底しています。私は彼らが使うメタファーに注目しています。思考はイメージに翼を得て飛翔しますが、同時にそれに束縛されもします。兄弟は自然メタファーを〈本来的なもの〉としてポエジーや伝承に適用しますが、例えば母乳メタファーは、母が語る昔話を乳児は無意識に吸収し母語と民族性をも血肉化すべしというとき、ナショナリズムや母性イデオロギーの強化にもつながります。また、古代人・子ども・民衆(・女性)を神的始原に近いと捉えるロマン主義的幼年期観と、伝承を歴史資料と見る学術性とが融合した『グリム童話集』には、魔女や悪魔、子殺しや処刑などの〈暗い〉要素が満載です。これが市民社会の子ども部屋に定着して、19世紀後半の幻想文学・精神分析の養分になる過程にも関心があります。

国内外の教育機関との連携

国境や世代を超えた、研究ネットワークの構築

ドイツで開かれた昔話研究の国際会議で同席したスイス・ツューリヒ大学教授から招待を受け、日本人によるドイツ文学研究の意義やグリム兄弟の思考・思想について講義を行いました。さらに、その教授が編集長を務める国際誌『FABULA』の編集委員に就任し、2027年刊行予定の「日本におけるグリム童話」特集号の企画・編集を担当しています。またこの5年間、大阪の高校2年生の「大学研究室訪問」を受け入れ、昔話を複眼的に考察しつつ文学理論を学ぶ模擬授業を実施してきました。文学研究は書斎に閉じこもる印象がありますが、国内外の研究者や学生、高校生ともつながりながら展開されており、教育・研究の実践的な広がりを持っています。