経済学部の学び

経済学部に入学を志望する皆さんへ -大学で経済学を学ぶために- Study

経済学部の学び

「大学の学び」は「高校までの学び」とどこが違うのでしょうか。 高校までは先生が問題を提示し、答えがわからなければ、先生がいろいろと教えくれました。しかし、大学では自分で問題を探し出し、その問題について調べ、考え、そして自分なりの答えを導き出すことになります。したがって、自ら積極的に学ぶ姿勢が必要となってきます。 そして、社会に出てからも学ぶことはいろいろあります。当たり前のことですが、学びに終わりはありません。だからこそ、「学ぶ力」を大学4年間で鍛錬する必要があるのです。

さて、「経済学部の学び」は、次の4つの項目にまとめられます。

①現実の社会で起こっているさまざまな出来事のなかから、何が重要な問題なのかを選び取る。

②情報手段を利用して、その問題を整理する。

③その問題について論理的に考え、結論を導き、データなどとつきあわせて、検証してみる。

④導き出した結論を正確に他人に伝え、納得してもらう。

①については問題意識を常に持っておくこと

②については情報処理能力を身につけ、具体的な問題を抽象化できること

③については演繹的な思考とデータに基づく帰納的な思考ができること

④についてはコミュニケーション能力を鍛えることが重要です。

経済学部では、みなさんがこれらの「経済学の学び」を身につけられるように、経済学を中心とする様々な科目を提供しています。

入学までに取り組んでほしい学習 -経済学と数学-

大学で経済学を学ぶためには、高校で履修するすべての科目の基礎学力が不可欠ですが、とりわけ数学の基礎的な学力が必要となります。

一般に、経済学部は文系学部として位置づけられ、とりわけ私立大学の場合、入試方式によっては、数学を受験科目としなくても、その他の受験科目で合格すれば、入学することができます。また、経済学は高校の授業では『政治・経済』の一部になっており、勉強するにしても、「暗記科目」として教科書や参考書に書かれている内容をそのまま覚えることに終始してきたのではないでしょうか。

しかし大学で学ぶ経済学では、現実に生じているさまざまな経済問題(例えば、不況、貧困、失業、格差、財政危機、金融危機など)の原因やメカニズムを理論モデルや統計データによって論理的・実証的に分析し、問題の解決策を考えていきます。このような経済学の分析手法を理解し修得するためには、数学の基礎的な知識が不可欠です。

経済学で用いられる数学の多くは、高校で学ぶ数学が基礎となっています。したがって、経済学の学習をスムーズに進めるためには、高校数学の知識(数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B)をしっかり身につけておくことが大切です。高校数学の教科書や参考書を使って学習することもよいですが、経済数学のテキストを使って経済学で用いられる数学を集中的に学習することも一つの方法です。

経済数学の入門レベルのテキストとしては、白石俊輔著『経済学で出る数学 ワークブックでじっくり攻める』(日本評論社、2014年)などがあります。より発展的な内容を含むテキストとしては、尾山大輔・安田洋祐著『(改訂版)経済学で出る数学』(日本評論社、2013年)などがあります。みなさんの学習の参考にしてください。

4年間の流れ

経済学部での4年間は、段階的に経済学の基礎から応用へと学びを深めていくカリキュラムで構成されています。以下は、その一例です。個々の関心や進路に応じて、柔軟な履修計画を立てることが可能です。

秋学期からは「マクロ経済学」「ミクロ経済学」「計量経済学」「経済の歴史と思想」など、経済学の核となる科目を学び始めます。

経済学入門、経済数学入門、経済データ分析入門

「経済学入門」では、経済学を学んでいくうえで不可欠な基礎的知識や考え方を学び、基本的な原理の理解を目指します。「経済数学入門」では、経済学に必要な数学の概念や計算手法を学び、数理的思考力を養います。「経済データ分析入門」では、日本のオープンデータを活用し、実際にデータを取得・加工しながら、基本的な統計分析や因果推論における基礎的手法や統計ソフトRの使い方も学びます。

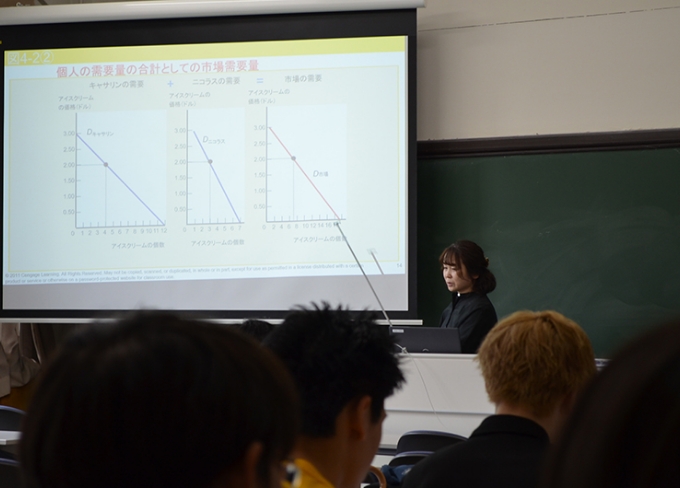

また、少人数で実施される「プレ演習」や「PBLデータ分析」といった演習科目も履修可能となり、グループワークを通じて主体的に経済学を学ぶ経験が得られます。

プレ演習、PBLデータ分析

2年生から、本格的に多くの専門科目を履修できるようになります。その中で少人数で受けられる授業の1つの「プレ演習」は、教員の専門に基づいた少人数授業で、3年次から始まる本格的なゼミナール(専門演習)に向けて、興味ある分野や教員との接点を持つ良い機会です。また「PBLデータ分析」は、1年次春の「経済データ分析入門」を修得済みの学生を対象に、関心のあるテーマごとのクラスで課題解決型のデータ分析を行う少人数の演習科目です。グループ発表やディスカッションを通じて、コミュニケーション力やプレゼンテーション力の向上を図ります。

専門演習A・B、卒業研究演習A・B

「専門演習A・B」は、各専門分野の課題に対して、調査・分析・考察・提案ができるようになることを目指した少人数のゼミ形式授業です。コミュニケーション能力やプレゼン能力、ディベート力の向上も図ります。

「卒業研究演習A・B」では、自ら設定したテーマに基づいて卒業論文を執筆します。専門演習での学びを発展させつつ、各自の研究関心に基づいて問題を設定し、自らの言葉で説明・論証できることを目指します。

卒業研究テーマ(抜粋)

- ASEAN地域における共通通貨導入の可能性

- 労働市場と教育における格差

- 通貨同盟成功の必要条件―アジア通貨同盟は成功するのか―

- ヘドニック・アプローチによる日本の自動車市場における価格と製品特性の実証分析

- 韓国の若者の失業率は何故高いのか

- 令和時代の生活保護世帯に有効な政策

- YouTube Premium の導入に関する理論的分析

- 地域内における利他主義ネットワークによるリスクシェアリングの促進 〜マダガスカル農村部を事例に〜

- 消費者購買行動に対する広告効果分析

カリキュラム

ティーチング・アシスタント制度

経済学部では上級生や大学院生が下級生をサポートするティーチング・アシスタント制を導入しています。下級生が講義で分からなかったことをフォローしたり、学習相談にのるなど、学年を越えたつながりをつくることができます。

社会につながる研究 For Society

「ナッジ」による行動変容を後押しするしくみと政策への応用

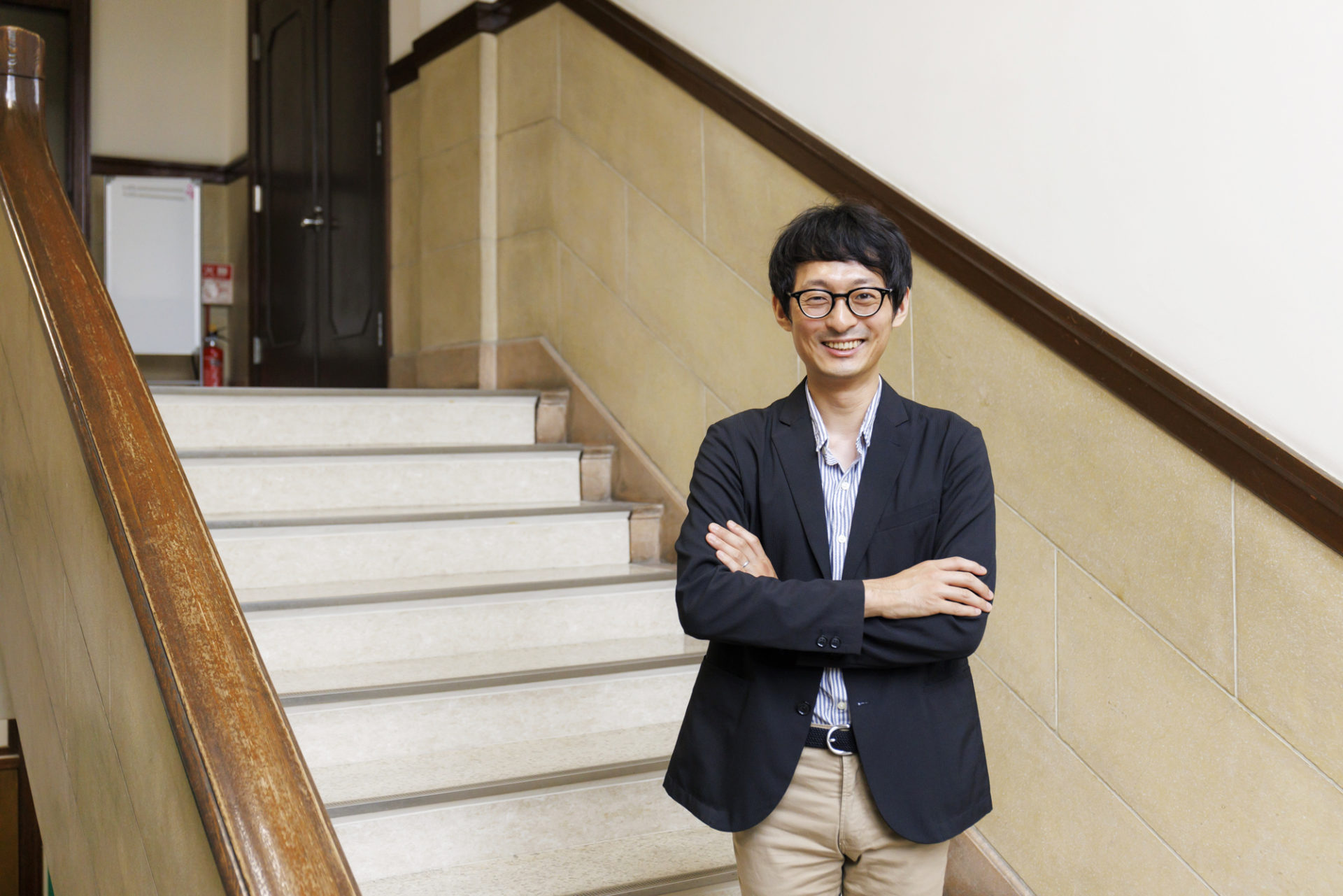

黒川 博文准教授

行動経済学は、心理学などの知見を経済学に取り入れて人間の意思決定や行動の特性を解明し、経済政策や制度設計に活かす学問です。なかでも注目されているのが、「ナッジ」と呼ばれる手法です。たとえば、運動の必要性を理解していても日常生活の中で実行に移せなかったり、省エネの重要性を知りながらも日常では忘れてしまったりすることがあります。従来のアプローチでは、こうした行動変容を促すために、税金や補助金といった財政的手法や、法律・ルールによる規制的手法が用いられてきました。それに対してナッジは、人々の選択肢を奪うことなく、かつ金銭的なインセンティブに大きく依存せずに、より望ましい行動を取れるように後押しします。現在では、健康促進や環境配慮といった分野を中心に、リマインダーの活用、目標設定の提示、インセンティブ設計の工夫など、さまざまなナッジの実証研究が進められています。これらの研究は、より良い社会の実現に貢献すると期待されています。

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン(ZWJ)との連携

行動変容を促す環境教育の実証的研究

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン(ZWJ)と連携し、全国8県の高校を対象に、環境教育プログラムの効果検証を実施しました。使用したのは、ZWJが開発したボードゲーム型教材「ごみゼロゲーム」。環境教育を受ける学校と受けない学校にランダムに分け、教育効果を比較すると、前者では環境知識やプラスチックごみ問題への関心が高まる傾向が見られました。さらに一部の生徒には、振り返りワークシートを通じて「今後の目標」を設定させる目標設定ナッジも導入。追跡調査の結果、ウェットティッシュの使用を控えるなど、具体的な行動の変化が確認されました。教育の場をフィールドに、研究と実践を結びつけながら、環境行動の促進につなげるプロジェクトとして展開しています。

ごみゼロゲーム | ZERO WASTE JAPAN

(最終閲覧日:2025年8月27日)