生命環境学部 生命医科学科

生命科学から

医学応用学まで、

幅広い分野を探究する

生命医科学科の学び Study

生命医科学科でできること

3専攻で哺乳動物に関する生命現象を解明し、基礎医学分野へ応用する

発生再生医科学専攻、生命医科学専攻、医工学専攻 の3つの専攻により構成。ヒトを含む哺乳動物に関する生命現象の解明と基礎医学分野への応用を通して人の疾病治療や健康維持に役立てることを目指します。

発生再生医科学専攻

再生医療を研究する再生医学、動物の器官形成を研究する器官形成学、生殖細胞を研究するエピゲノム生殖医学を中心に学修。

生命医科学専攻

生体応答を研究する環境医学、免疫応答にかかわるタンバク質分子を研究する薬理・免疫学、発がん分子機構学を中心に研究。

医工学専攻

脳神経の分子機構を研究する脳神経科学、分子分光学を医療へ応用する光応用医工学、生体の機能を研究する数理生体医工学を探究。

充実の研究施設・実験設備で学びを深める

質量分析を二次元化して分子イメージングを行うことができる「イメージング質量顕微鏡システム」や、同時に384サンプルの吸光度、蛍光、発光などを測定できる「マルチモードマイクロプレートリーダー」など、研究推進のための研究施設・実験設備を整えています。

人々の健康やQOL向上に貢献する力を育む

がんやアルツハイマー病などの要因となりうる「酸化ストレス」の抑制に関する研究や、ホルター心電図データを用いて心疾患のある患者の予後リスクを評価する技術の開発など、人の健康やQOLの向上に寄与する多彩な研究に挑戦できます。

研究領域・研究施設

本学科では、基礎から応用まで、医学分野に役立つ幅広い研究が展開されています。

4年間の流れ

医科学入門A

専門科目を円滑に学ぶために必要な生命科学の基礎知識を、遺伝学・発生学・化学・光学技術など多角的な視点から学ぶことを目的としています。また、担当教員が各専門分野における国内外の最新の研究成果も紹介します。これらを通して基礎知識がどのように先端研究へつながるかを学び、生命現象の概念や原理、分析技術について理解を深め、自分の言葉で説明するための力を養います。

基礎医科学実験Ⅰ

生命現象を分子レベルで解析するための基本的な技術や知識を習得することを目的としています。細胞小器官、タンパク質、DNA、RNAの分離・精製・解析といった実験技術を実際に体験しながら学びます。これにより、生命現象を理解するための基礎的な実験操作や考え方を身につけることを目指します。

先端医科学実験Ⅰ

この実習は、学生が卒業研究に進む前に必要な実験手法を学ぶとともに、将来の研究に役立つ実験計画の立て方や考え方を習得することを目的としています。膜タンパク質の機能解析、線虫の諸器官における分化・形態形成の基礎技術、近赤外スペクトラルイメージングなど、多様なテーマを題材に実験を行い、あわせて講義を通じて理解を深めます。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 細胞種別の緑色レーザーの感受性とその寿性の研究

- 脳梗塞虚血誘導性幹細胞(ISC)におけるNH2高発現メカニズムの検討

- 増殖型レトロウイルスペクターを用いた播種性がん治療に関する予備的研究

- 睡眠呼吸障害のあるパーキンソン病患者の睡眠脳波状態の選移過程解

- ヒト表皮におけるヒアルロン酸の影響解析

- ワクチン接種による発熱と抗体価の関係及び次世代型ワクチンへの期待

- Hsp70結合解析による抗がん剤多剤耐性因子の探索

進路について Career

生命科学と医学の知識を、社会の最前線で活かす

生命医科学科では、生命科学と医学の融合的な学びを通じて、製薬、食品、IT、医療機器、教育、公務など幅広い分野で活躍する人材を育成しています。

社会につながる研究 For Society

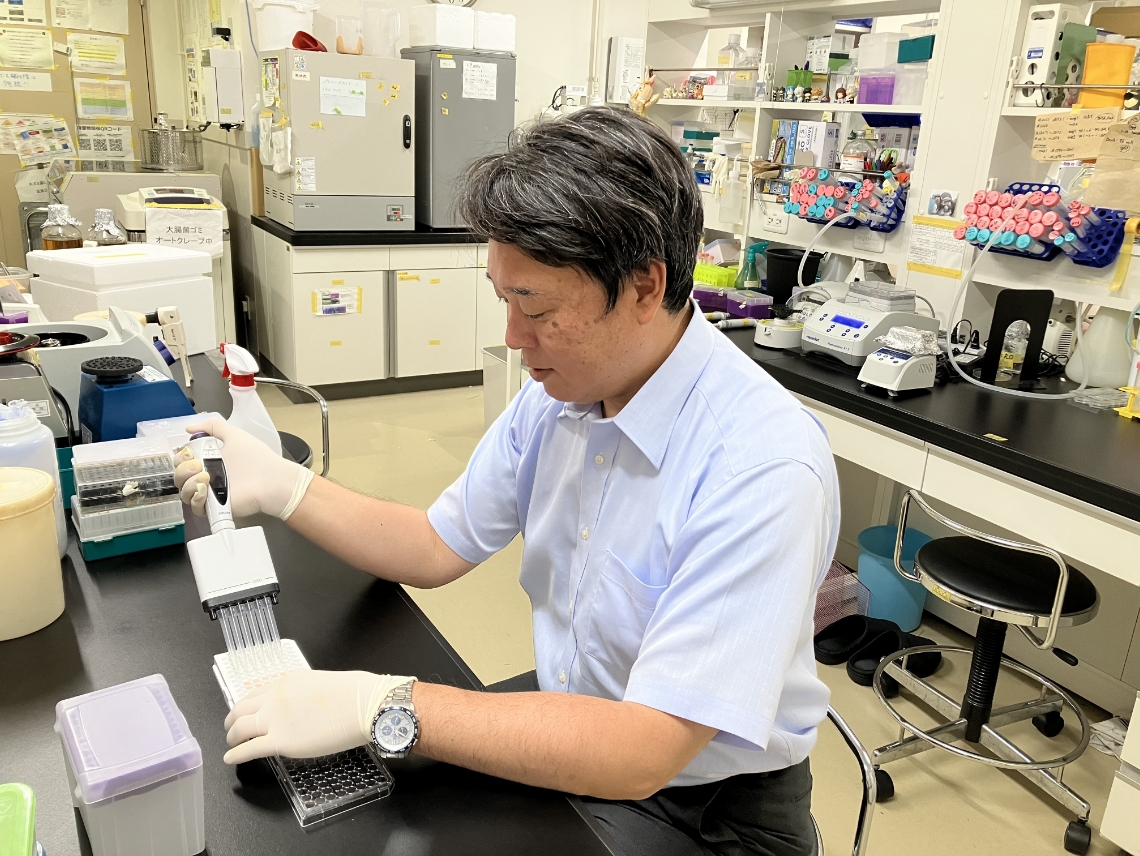

膜タンパク質の細胞内品質管理メカニズムの

理解と難病治療への応用

沖米田 司教授

遺伝子変異などによって生じる膜タンパク質の異常と、それが引き起こす難病に関する研究に取り組んでいます。膜タンパク質は、細胞表面で物質輸送や情報伝達を担う生命活動に不可欠な存在ですが、異常を起こすと重篤な疾患の原因となります。本研究では、こうした異常タンパク質が細胞内でどのように「品質管理」され、選択的に分解されるのかを分子レベルで解明。その知見に基づき、治療標的となる酵素や分子の探索を進めています。代表的な疾患例として嚢胞性線維症(CF)があり、異常なCFTRタンパク質を分解する酵素(ユビキチンリガーゼ)を新たな創薬標的分子となる可能性を報告。この成果は、治療薬開発に直結する重要な一歩となりました。

企業や大学、研究機関との共同研究

希少疾患(難病)の治療戦略につながる、創薬標的分子の解明

理化学研究所や民間企業との共同研究を通じてCFTR分解酵素を阻害する化合物を発見したほか、現在はこの酵素に選択的に作用する核酸医薬品の開発も進行中です。大阪大学や国立の研究機関との共同研究を通じ、特許出願も行われており、将来的な臨床応用も見据えています。単一遺伝子の異常による疾患は、大学研究室の限られた予算でも十分に研究可能であり、本学ではCFにとどまらず、多くの難病を対象とした膜タンパク質の品質管理メカニズムの研究を進めています。CFTR研究で得られたノウハウを活かして、様々な膜タンパク質が関与する希少疾患(難病)の創薬標的分子を明らかにし、根本的な治療戦略、さらには、治療薬の開発に貢献したいと考えています。