生命環境学部

環境応用

化学科

化学的アプローチで

環境にやさしい社会を創出

環境応用化学科の学び Study

環境応用化学科でできること

3分野からのアプローチで化学的な視点から地球環境問題の解決に貢献する

化学の基礎を十分に学修し、環境問題に取り組むための基礎能力を身につけます。化学的な視点から、環境・資源・エネルギーなどに代表される地球規模での制約となる課題解決に寄与する人材を育成します。

物質創生系

地球環境にやさしく持続可能な社会を実現するため、自然と調和のとれた合成法の開発や機能性材料の創成をめざす。

機能探索系

環境・エネルギーの観点から物質に潜在する機能や物質変化のメカニズムを明らかにし、新しい光エネルギー・電子機能を探索する。

環境分析・地球化学系

地球・環境を化学の立場から捉え地球環境問題の解決に貢献するため、地球化学を基礎として地球環境を詳細に調査・分析する。

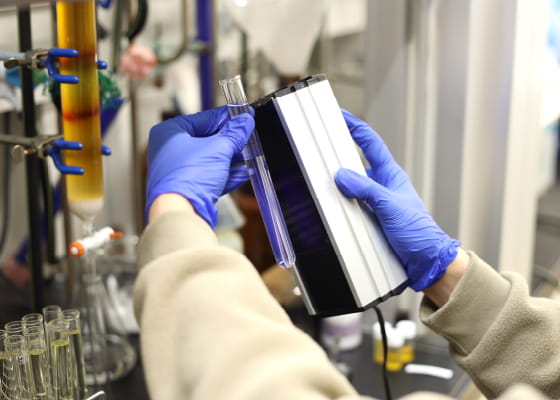

充実の研究施設・実験設備で学びを深める

物質の分子構造を原子レベルで解析することができる「NMR装置(500MHz)」や、超高速なエネルギー移動過程を追跡するための「波長可変フェムト秒レーザー装置」など、研究推進のための研究施設・実験設備を整えています。

持続可能な未来を支えるグリーンイノベーションの思考を育む

大量消費型社会から脱却し、持続可能な再生・共生型社会へのシフトを実現することが急務となっています。物質の多様な性質を原子・分子レベルで理解するだけではなく、マクロな視点から地球がもつ物質循環の仕組みをも理解し、これらの化学知識をベースとして多様な地球環境問題に柔軟に取り組みます。

研究領域・研究施設

本学科では、基礎から応用まで、環境問題の解決につながる幅広い研究が展開されています。

4年間の流れ

基礎化学実験Ⅰ

無機分析化学、物理化学、有機化学の3分野にわたる実験を通して、化学の基本概念を実体験から理解することを目的としています。分析・測定・合成などの実験を行い、基礎的な操作や技術を身につけるとともに、各実験の原理を自分の言葉で説明できる力を養います。また、物質の構造や性質に関する理解を深めることで、自然現象の解明につながる化学の重要性を学びます。実験計画の立て方やレポートの書き方も習得します。

地球環境化学

大気・海洋・陸域における水の循環を化学平衡論や反応速度論の基礎を用いて学びます。元素の存在化学種や酸化還元状態、pH変化に対する安定性を通じて、大気水圏での元素循環の理解を深めます。また、太陽系に存在する各種の放射性核種を利用した年代測定の原理や、安定同位体存在度の天然での変動を指標とした、元素の地球表層部での物質循環を定量的に理解します。物理・化学の視点から水と元素の循環の原理を正しく理解し、関連する計算式を使いこなせる力を養います。

環境応用化学実験I

環境分析化学、地球化学、無機化学、物理化学、有機化学、高分子化学といった広範な化学分野における、基礎的な分析法・合成法・分離・精製法・測定原理・解析法・データ処理法を修得することを目的としています。与えられた手順に従うのではなく、自ら実験計画を立てて能動的に取り組む姿勢を養います。講義内容を実際の実験で体験するとともに、実験報告書の正しい書き方についても学び、実践力を高めます。

卒業研究テーマ(抜粋)

- カンジダマンナン計測ポータブルセンサーの開発

- 琵琶湖固有魚種イサザの部位ごとの総水銀濃度測定

- 紅色光合成細菌Rba. sphaeroides GiC株の純化と結晶化に向けたニューロスポレンの大量調製

- 細胞塊における内外細胞の非破壊分析技術の開発

- 石灰岩土壌で生長した植物の葉、土壌間での元素分配

- 道北産養殖昆布の部位ことの総水銀濃度とその時系列変化

- アスタキサンチン異性体の単離と精製

進路について Career

化学系の学びで広がる将来の選択肢

化学を学んだ学生の就職先は幅広く、化学系企業はもちろん、食品や化粧品、医薬、製薬から電気系、機械系企業まで幅広い就職が可能です。

社会につながる研究 For Society

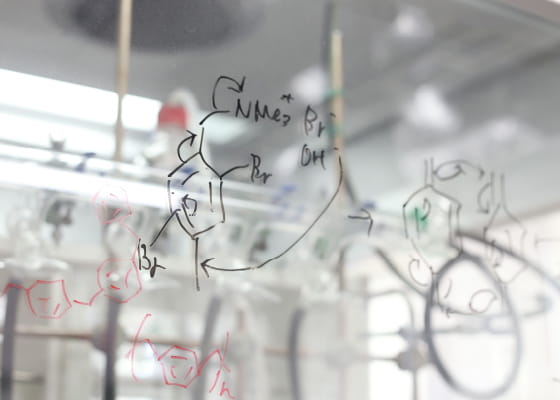

面性不斉を応用した「円偏光発光材料」と有機結晶の開発研究

森崎 泰弘教授

環境応用化学科では、特定の有機分子が発現する面性不斉を応用した「円偏光発光材料」開発に関する研究と有機結晶の開発に取り組んでいます。円偏光発光とは、右巻き・左巻きの偏光で発光強度に差がある現象で、3Dディスプレイ、偽造防止インク、暗号通信といった先端技術への応用が期待されています。当研究室ではその黎明期から約15年にわたってこの分野を牽引してきました。なかでも「面性不斉分子」と呼ばれる、光学活性中心をもたない分子が高輝度に円偏光を発することを世界で初めて明らかにし、分子配向と円偏光特性の相関も実証しています。また、ある面性不斉分子を結晶化することで、わずか10秒程度で形・サイズ・成長方向が均一な、骸晶に分類されるお椀型のマイクロ結晶を形成することを見出しました。この成果はScience誌にも掲載されるなど、結晶工学への応用可能性を大きく広げています。

応用展開を意識した基礎研究の実施

面性不斉分子が拓く、分子化学の新たな可能性

円偏光発光分子は、次世代の材料として期待されています。本研究では応用展開も視野に入れつつ、あらゆる視点から基礎となる面性不斉分子の設計・合成・特性評価を重視。最近は、お椀型のマイクロ結晶を“ミクロサイズのビーカー”として捉え、その内部での化学反応や他分子の結晶化など、従来と異なる条件下での新たな現象の発見を目指しています。今後も分子のサイズにとらわれず、独創的な分子設計と発見を通じて、Chemistryの本質に迫る姿勢を大切にしていきます。