鬼丸 貞友 教授

鬼丸 貞友 教授

1984年に大学院建築工学専攻前期課程を卒業後、建設会社の、主に技術研究所に勤務し、重要構造物の耐震安全性に関わる様々な課題に関わってきました。その中で、建物を支える地盤や基礎の建物への影響を主な研究テーマとし、2001年に博士号を取得しました。2015年に本学総合政策学部に移り、建築士プログラムの構造関係を担当してきましたが、2021年の建築学部開学にともない学部を移動し、構造の側面から建築について学生の皆さんを指導しています。

【連絡先】

onimaru.sadatomo (at) kwansei.ac.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

建物の耐震安全性、地震工学、地盤工学

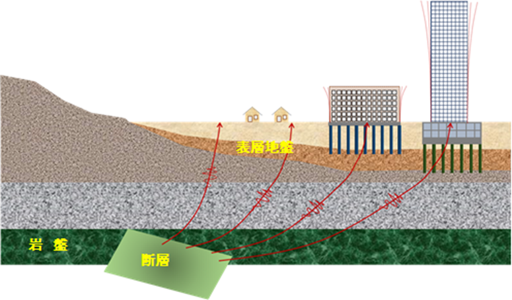

日本では避けて通れない地震に対して建物の安心・安全を考えるためには、どのような地震が起き、地盤をどう伝わり、基礎、そして建物にどう作用するかを理解しなければなりません。

- 地震のこと:日本はプレート境界上にあり、世界の中でも地震が頻繁に発生する国です。地震の特徴を知ることで、適切な対策が見えてきます。

- 地盤のこと:断層で発生した地震は地盤を通して建物に伝わります。建物に作用する地震動は地盤のフィルターを通して作用し、そこには液状化等も考える必要があります。

- 建物基礎のこと:地盤の中で建物を支える基礎は地震のとき、大丈夫か?地盤の地震応答と建物の地震応答の両方の影響を受けます。この状況を合理的に評価する必要があります。

- 建物のこと:建物の地震時挙動は地震-地盤-基礎の影響を受けるとともに、建物の有する減衰が大きく関わり、それを適切にコントロールすることも重要な課題です。

研究テーマ

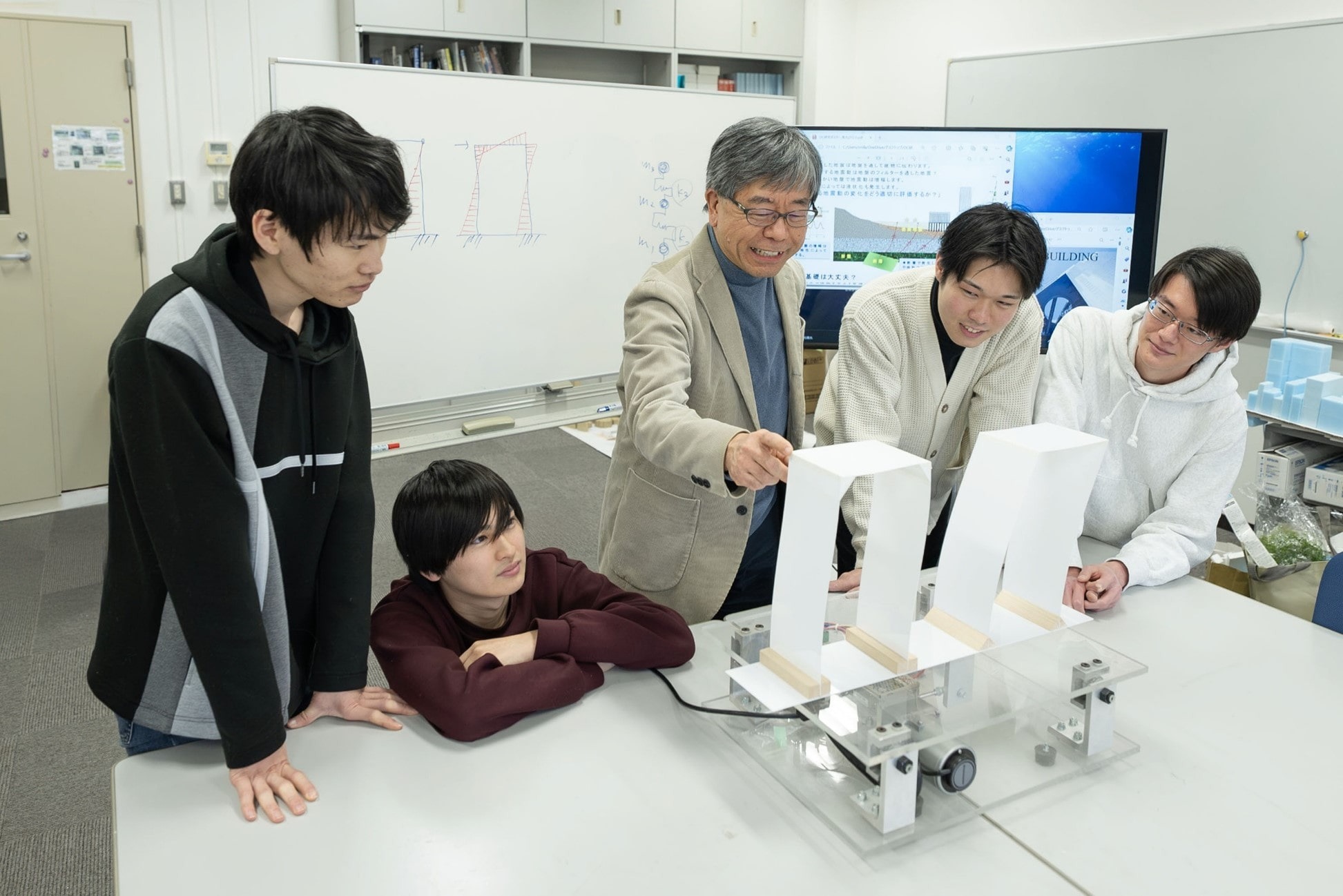

1)地盤と建物の動的相互作用効果

地盤と建物の動的相互作用効果:地盤、基礎、建物は相互に影響し合っています(動的相互作用)。この動的相互作用効果の特性を実測や解析から解明し、設計のための合理的な評価方法を考えています。更に「地震時の地盤~基礎~建物の最適なバランスがあるはず!」と考え、より積極的に動的相互作用効果を活用する方策を研究しています。

2)建物基礎の耐震設計法

建物基礎の耐震設計法:建物基礎、特に杭基礎は軟弱地盤で建物を支えており、地震時には建物と地盤の影響を同時に受けます。設計では、その両者の影響を反映する必要があり、より合理的で、かつ実務で利用しやすい設計法について研究を進めています。

3)建物の減衰性能

建物の減衰性能:建物の減衰が地震時の応答に大きく影響することは良く知られています。地盤への逸散減衰も含めた減衰の特性やダンパー等を用いた減衰性能の効率的な付加について、検討の蓄積を進めています。

4)設計用地震動

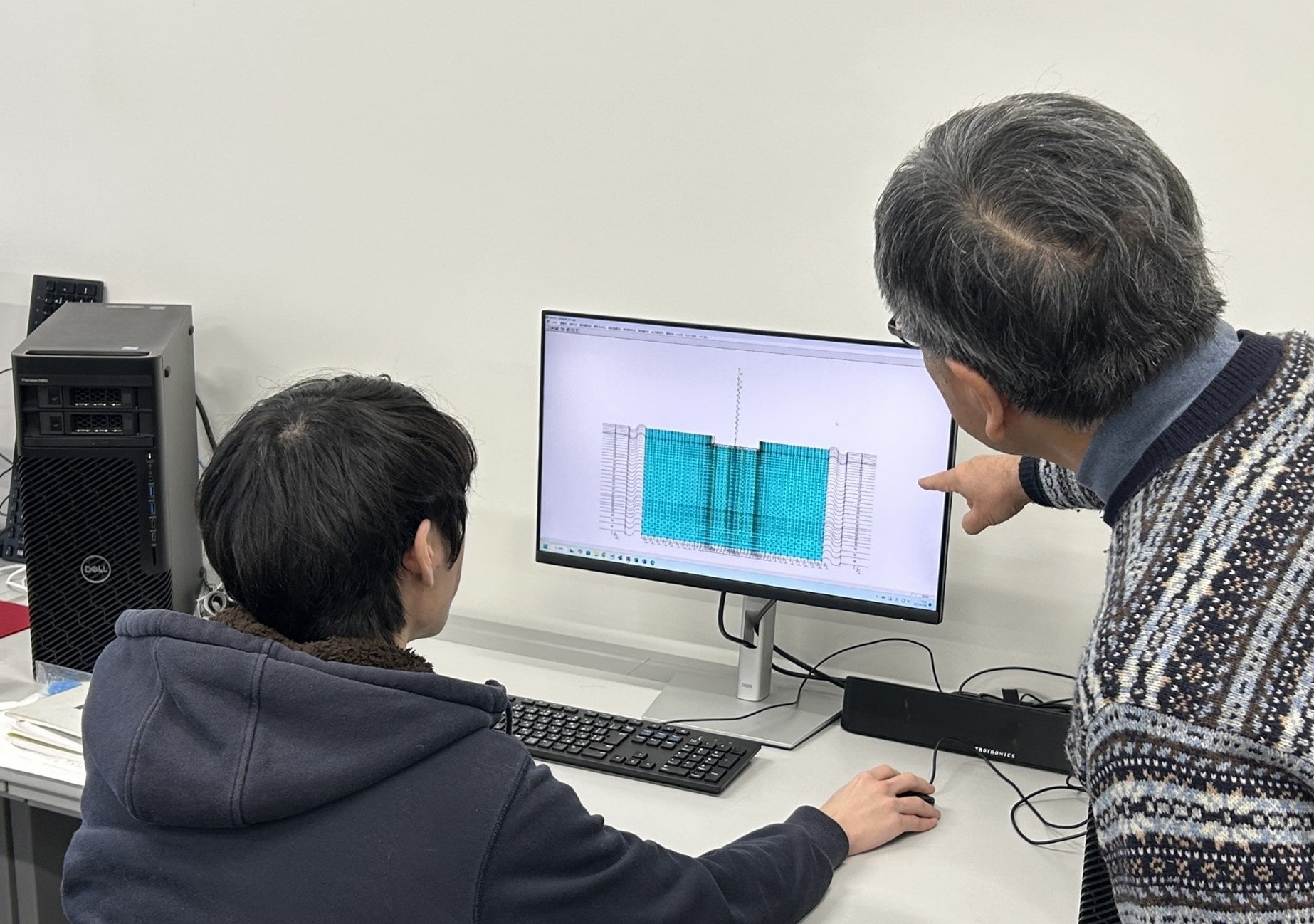

設計用地震動:近年、全国規模で地震観測が実施され、そのデータが一般に公開されています。それらのデータを分析することで、震源やサイト特性に応じた地震動の特徴を分析し、設計に用いる地震動について知見の蓄積を図っています。

keywords

建築構造/建築基礎構造/地盤工学/設計用地震動/耐震・免震・制振

教育目標

建築は地震や地盤だけでなく、自然現象と大きく関わっています。自然現象を完璧に予測できないことから、どこかで自然と折り合いをつける必要があります。学生の皆さんには、自然現象の中から、何らかの傾向を感じ取る目と、自然現象を相手に上手にバランスをとるための感覚を身に着けてもらえればと考えています。

担当科目

- 建築構造力学Ⅰ

- 建築構造力学Ⅱ

- 建築材料学

- 建築材料学実験

- 建築耐震構造演習

研究風景/授業風景