認定資格「宗教文化士」

「宗教文化士」とは?

宗教文化士とは、日本宗教学会と「宗教と社会」学会の連携のもとに 宗教文化教育推進センター(CERC: Center for Education in Religious Culture) が認定する認定資格です。キリスト教、仏教、イスラーム、日本の神道をはじめとして、世界における宗教・宗教文化の多様を認識し、諸宗教それぞれの教義、考え方、習慣などを知ることを通して、世界のなかで活躍するために宗教文化について一定の能力を有することを認定します。

海外勤務の必要な職業にとっては実践能力を担保するものとなり得ますし、さらに宗教に関わる日本の社会と歴史を知ることが役に立つ場面は世界や社会の中では意外と多く存在しますから、宗教文化士はこれらのニーズに対応した資格であるといえます。資格取得が直ちに就職につながるわけではありませんが、商社や観光業、学校の現場などで宗教知識がますます求められるであろうと予測され、今後重要な資格になることが期待されます。

到達目標

- 教えや儀礼、神話を含む 宗教文化の意味について理解ができる。

- キリスト教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教、神道などの宗教伝統の基本的な事実について、一定の知識を得ることができる。

- 現代人が直面する諸問題における宗教の役割について、公共の場で通用する見方ができる。

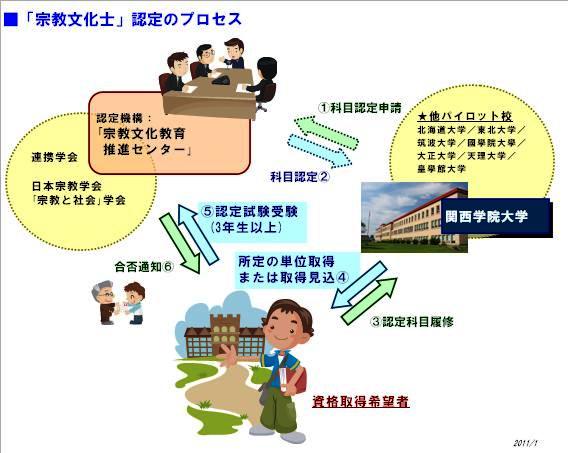

「宗教文化士」 認定のプロセス

下図にあるように 所属教育機関の提供する認定科目の単位取得[あるいは取得見込] およびセンターの実施する認定試験の合格によって 「宗教文化士」の資格が与えられます。関西学院大学では神学部がその窓口となっています。

所定の履修科目(各大学のシラバスに従う)

【宗教文化士の資格認定のための科目】

[ ]内は単位数

| 到達目標 | ❶教えや儀礼、神話を含む 宗教文化の意味について理解ができる。 | ❷キリスト教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教、神道などの 宗教伝統の基本的な事実について、一定の知識を得ることができる。 | ❸現代人が直面する 諸問題における宗教の役割について、公共の場で通用する見方ができる。 |

|---|---|---|---|

| (基準年度) 第1学年 |

【社会学部開講】宗教社会学A・B[各2] 宗教学概論I[2] |

日本宗教史A・B[各2] キリスト教の歴史(古代~中世)[2] キリスト教の実践的課題I[2] |

現代社会における宗教A・B[各2] 【社会学部開講】キリスト教と文化[2] |

| 第2学年 | キリスト教の実践的課題A[2] 世界の諸宗教A・B[各2] キリスト教の歴史(宗教改革以降)[2] |

||

| 第3学年 | キリスト教と諸宗教A・B[各2] |

上表の科目より選択して 合計 16 単位以上 を取得する。

受験資格・認定試験など

原則として 関西学院大学の 第3学年 あるいは第4学年 に 在籍する者で、上記所定の履修科目について16単位を取得していること。

ただし、すでに12単位取得済みであって、残りの単位を取得見込み[履修中]の場合も受験を認める。

※原則として卒業後2年以内の方も 受験が可能になる予定です。

その他詳細は、 「宗教文化教育推進センター」のウェブサイトでご確認ください。

教育体系表

一部、社会学部の開講科目が対象となっています。