理学部

物理・

宇宙学科

物理現象を読み解き

宇宙の謎に迫る

物理・宇宙学科の学び Study

物理・宇宙学科でできること

理論、実験、観測を通じて物理学上の未解決問題と宇宙の謎に迫る

宇宙物理学の分野では理論研究に加えて電波天文学、赤外線天文学、X線天文学の宇宙物理主要三分野の研究室が揃っているのは本学科の大きな特徴の一つ。南極テラヘルツ望遠鏡の設置計画や「ロケット実験CIBER-2」の打ち上げなど、多様なプロジェクトにも挑戦できます。

宇宙物理学の英知を結集し、謎に満ちたブラックホールに挑む

光も脱出できないブラックホールは直接観測できないため、周囲のガスなどの観測を通じて研究が進められています。本学科では、国内の電波望遠鏡やアルマ望遠鏡を使って渦巻銀河の構造やその中心にある巨大質量ブラックホールの精密測定や、ブラックホールの周囲にできるガス状の降着円盤の研究や新たな観測手法の研究開発を進めています。

物理の力で、未知の世界と現実の課題を解決する

物理学は論理的な思考力を養う学問であり、その力は物理学の枠を超えた様々な分野・領域において役立ちます。また、宇宙論からナノテクノロジーまでの最先端の学びを通じて専門性を身につけ、科学技術を発展・応用させ社会に貢献できる即戦力となります。

研究について

本学科では基礎から応用に至る多彩な研究が展開されています。学生は、教員の指導のもと、最先端の研究プロジェクトに参画し、理論と実験の両面から科学の本質に迫ります。

数理・データ科学教育研究センター

生物運動に関する時空間データや感染症患者数などの医療データ、そして株価変動などの金融データ等を研究素材として、自然・生命・社会現象に対する数学理論(数理)とデータ科学に関する研究を行っています。得られた知識は本学学生ならびに社会に対し、できるだけ洗練された形で還元することを目標としています。

4年間の流れ

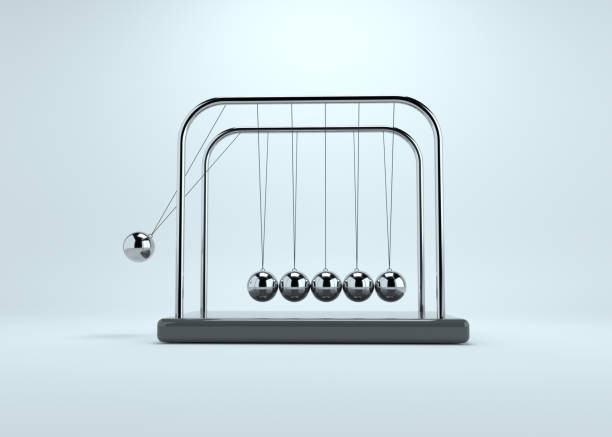

力学Ⅰ

古典力学の基礎概念を理解し、微分方程式として記述された質点に関するの運動方程式の解法や、そこから導かれる保存則などの基本事項を学びます。ニュートンの運動方程式を中心に、力とポテンシャル、エネルギー保存、中心力と角運動量保存の関係など運動の法則から導かれる基礎的事項の理解を目指します。物理学の基本原理を、単振り子や惑星の運動などの具体的問題に応用し、物理現象の背後にある法則を理解する力を養います。

基礎物理学実験I

物理学における基礎的な実験や測定を実際に行うことで、物理現象と物理法則の関係をより深く理解することを目的としています。また、実験や計測の基本的な技術を身につけ、精密な測定や正確なデータ解析の方法を学びます。さらに、得られた科学的結果を他者に的確に伝えるための報告書作成の技術についても習得します。

宇宙物理学

物理学の基本法則を用いて、天体や宇宙の構造と進化を理解することを目的としています。到達目標としては、宇宙における電磁波の放射や吸収の物理過程を理解すること、恒星や銀河の構造と進化を理解すること、さらに宇宙の誕生とその後の進化を物理法則に基づいて説明できる力を身につけることを目指します。

卒業研究テーマ(抜粋)

- X線天文衛星「すざく」による超新星残酸SNR0519-69.0観測データの解析

- 銀河-巨大ブラックホール衝突による銀河の橋造変化

- 南極ドームふじ基地における望遠鏡冬季保存のための風力発電量の算出

- 化粧製剤塗布によりヒト皮膚角層表面上に形成される配向積層膜の電子蹞微鏡覾察

- 水素-水素核融合におけるトンネル効果の計算

- ロケット実験CIBER-2における飛行中の感度較正標準とする星のフォローアップ観測

- CCDカメラ搭載関学40cm望遠鏡の性能測定

進路について Career

卒業後の進路

物理・宇宙学科の前身である物理学科では年度によりばらつきがありますが4割程度の学部学生が大学院に進学しています。基礎を学ぶと共に新たな分野の研究を体験することで基礎理論の応用法を身につけた学部学生の就職先として、電気・電子、半導体などの素材メーカー、精密機器・分析機器や自動車などの製造業や、情報・通信産業があります。物理学科の場合はこれらの産業への就職と中学・高校教員になる卒業生で全体の7割を占めています。また、大学院の修了者の場合は特に製造業の比率が高くなります。

社会につながる研究 For Society

宇宙における元素生成とX線観測衛星の開発

平賀 純子教授

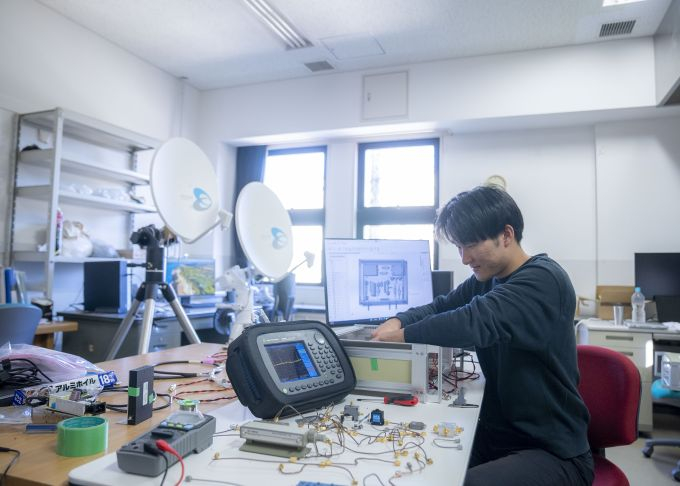

人間や生命、大地や空気、そして夜空に輝く星々は、水素・炭素・珪素・鉄など多様な元素によって成り立っています。これらの元素の多くは、恒星の中心部で生成され、恒星がその一生を終える際の大爆発(超新星爆発)によって宇宙空間に放出されます。こうして拡散した元素は、新たな星や惑星の材料となり、宇宙の進化を支えているのです。 このプロセスを解明するためには、超新星爆発後に残される「超新星残骸」を観測することが重要です。超新星残骸は可視光だけでなく、X線でも非常に明るく輝きます。しかし、天体から放射されるX線は地球の大気によって吸収されてしまうため、地上からは観測できません。そのため、X線望遠鏡を搭載した人工衛星による観測が必要となります。 本学では、これまで複数のX線天文衛星の開発に携わってきました。現在は、新たにX線観測を目的とした小型衛星の開発を進めており、数年にわたって大気圏外で稼働可能な観測装置の実現を目指しています。

学外の研究機関との連携

共同研究と大学院生の教育的実践

観測衛星の開発は、個人の力だけで成し遂げられるものではありません。現在進められている小型X線観測衛星の開発も、JAXAや金沢大学をはじめとする複数の研究機関との共同プロジェクトとして実施されています。その中で、本学の大学院生も重要なチームメンバーとして活躍しています。 研究チームは全国のメンバーと定期的にオンライン会議を行い、開発状況の報告や議論を重ねています。大学院生も会議に参加し、研究成果を発表するとともに質疑応答に取り組むことで、研究者に求められる発表力や対応力を磨いています。さらに、定期的な進捗報告を意識することで、計画的に実験・解析・成果整理を行う能力を培っています。 このように、本研究は最先端の宇宙観測の推進であると同時に、次世代の研究者育成に直結する教育的取り組みでもあります。