理学部 数理科学科

基礎数学から

応用数理までを広く学び、

科学の根幹を創り出す

数理科学科の学び Study

数理科学科でできること

数理的な切り口発見と解析技術でビッグデータを活用する

データサイエンスは、ビッグデータを分析し、新たな価値の創出や社会課題の解決を目指す学問です。現在、多くの研究や企業活動で活用され、データサイエンティストの需要も急速に高まっています。本学科では、時空間・医療・金融などの多様なデータを対象に、数理とデータサイエンスの研究を展開。数学の力で持続可能な社会に貢献します。

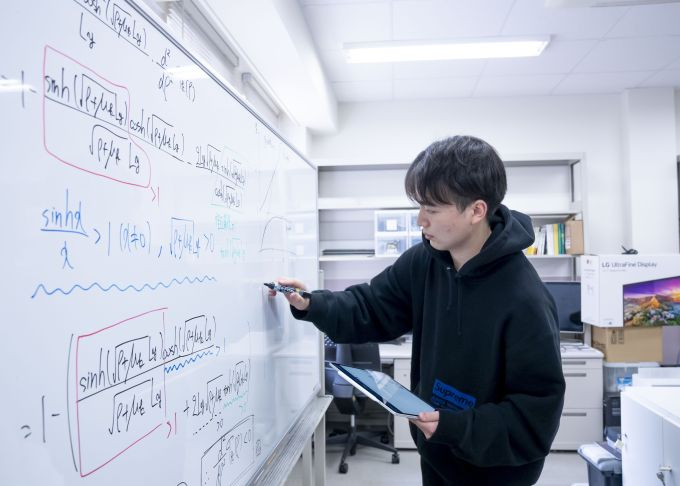

偶然性が支配する領域へ数学で切り込み、法則性を明らかにする

粒子の無規則な運動を表す「ランダムウォーク」は、確率論・確率過程論の代表的なモデルです。現在の確率論は無限次元解析として発展し、物理・生物・工学・金融など幅広い分野で活用されています。本学科では、確率過程を対象とする確率解析の理論の基礎づけと金融・保険をはじめとした各分野への展開を目指して、さまざまな研究を行っています。

数理的手法による解析で人や社会、企業の将来的リスクを予測する

「ビッグデータ解析を利用した金融市場分析」をテーマに、多変量解析や時系列分析、機械学習理論、データマイニングなどの手法を学び、数理的スキルを実践で活かす力を養います。将来予測に不可欠な確率・統計の力は、保険会社などで保険料や毎月の掛金率、支払額を算定する数理業務のスベシャリスト「アクチュアリー」などの専門職にも役立ちます。

研究領域・研究施設

本学科では基礎から応用に至る多彩な研究が展開されています。学生は、教員の指導のもと、最先端の研究プロジェクトに参画し、理論と実験の両面から科学の本質に迫ります。

4年間の流れ

線形代数I

ベクトルと行列の理論の基礎を学び、基本的な概念を正しく理解して、今後の数理系科目で活用できる力を身につけることを目標とします。担当者著書の教科書を用いた対面形式の授業で進行し、演習の時間も適宜設けて理解を深めます。本授業は、他の多くの数理科目の基礎となります。

応用数理入門

これまでに学んだ数学の知識を活用し、身の回りの現象を数理的に捉え、理解し、問題解決を図る力を養います。講義を通じて現象の数理メカニズム解析の基本的な手法を習得し、応用数学の科目を学ぶ上で必要となる現象応用への数理に関する内容、用語を会得することを目指します。授業は配布資料に基づく講義と演習を中心に進め、数列モデルの解析では表計算ソフトも活用します。

数理科学演習

自然・生命・社会現象を対象とした数理モデルや、代数学・時系列分析などの基礎理論を学び、数学的な問題解決力の向上を目指します。さらに、文献講読・発表・討論を通じて、論理的思考力とプレゼンテーション能力を養成します。ゼミ形式での学びを通して数学への理解を深めるとともに、身近な現象のメカニズムを数理的に捉える力を培います。

※テーマは担当教員によって異なります。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 5次方程式の代数的可解性の判定とその例

- SIRモデルにおけるワクチンの効果

- 機械学習によるラットの肝職片の染色細胞の画像分析

- GPRモデルを用いた寿司屋の月間利用回数の分析

- 主成分分析の数学的基礎と実践

- 体の拡大と解の公式

- 運動方程式モデルを用いた3地点の運転傾向比較

- パターン認識に関する説明とK平均法を用いた学習調査の分析について

教育課程表

出前授業

数理科学科では、高校からの出前授業の要請に積極的にお応えしています。

進路について Career

教員免許状取得によって広がる可能性

数理科学科では中学・高校の教員免許も取得でき、企業や研究職への進路に加え、教育者として数理的な知識を次世代に伝える道も選択できます。

社会につながる研究 For Society

「数学の力」で病気のしくみを解明

昌子 浩登教授

近年、さまざまな分野が連携し、数学の力で複雑な問題を解決しようとする取り組みが活発化しています。こうした数理科学の応用は、科学や医療、社会の仕組みに変革をもたらしつつあります。数理科学科では、多様な現象を数理的に捉え、モデル化し、現象の進行を予測・制御する研究を展開。特に生体に関するテーマでは、多数の細胞が協調して機能する仕組みを数式で表現し、病気の進行メカニズムを解析する手法を探っています。臓器や細胞の画像データを用いた構造解析、人工知能(AI)による進行予測の手法も研究の柱です。現在は、自然界に見られるさまざまなパターンを数理的に解析し、細胞や臓器の働きを精密にモデル化する研究に注力。数学・コンピュータ・医学を結びつけることで、診断や治療に貢献する新技術の創出を目指しています。数理と医療の架け橋となる研究環境の構築も重要な課題です。

研究成果の医療現場への応用

数理モデルとAIが支える次世代の個別化医療

これまでの研究で培ってきた数理的・物理的なパターン形成の理解をもとに、疾患を数理モデルで表現し、その進行や発症の仕組みを予測する技術の開発を進めています。現代社会では、高齢化に伴いがんや肝臓病などの慢性疾患が増加しており、早期発見や治療の個別化が喫緊の課題とされています。本研究では、顕微鏡画像や医療データを基盤に、数理解析とAI技術を組み合わせることで、病気の進行をより精密に捉える方法を模索。得られた成果は、診断の精度向上や予後予測の支援に役立ち、医療現場の意思決定を支える技術へと応用が期待されています。将来的には、個々の患者に適した診療を可能とする「個別化医療」の実現にも寄与することを目指しています。