研究者 「誰一人取り残されない社会」の実現に貢献できる人になるために

あなたが35歳の時、どんな自分でありたいですか?

35歳の時の自分を想像したことがありますか?どんな暮らしをしていたいですか?もちろん自分や自分の大切な人が快適に生活にできるように仕事をして収入をえることは大切です。でも、「自分や自分の大切な人だけが」幸せになればいいですか?大学を卒業してから定年退職するまでの40年近く、自分や会社のためにひたすら働くだけの人生でいいですか?どうせ40年間働くのであれば、自分だけでなく、社会の中のすべての人が少しでも幸せになる、そんな生き方をしたいと思いませんか?

残念ながら、私たちが暮らす社会には、紛争、飢餓、貧困、差別・偏見、環境破壊、虐待、さまざまな社会的な課題があり、それによって生きづらい状況に置かれている人たちが国内外にたくさんいます。一度きりの人生、どうせ生きるなら「誰もが取り残されない社会」に貢献できる人になりたいと思いませんか?

「そんなの関係ねえ」ではすまないお話し

人間福祉学部のあるキャンパス内のG号館にはスタバがあるのですが、皆さんはスタバとかでコーヒーを飲むことがありますか?先進国の消費者が美味しいコーヒーを出来るだけ安く飲みたいという消費行動は、もしかすると地球の裏側のブラジルの小規模のコーヒー農園で働く人たちの生活を苦しめているかもしれません。消費者に安価でコーヒーを提供するためには、コーヒー店は安価なコーヒー豆を仕入れなければなりません。買いたたかれる途上国のコーヒー生産者は農薬を使用して大量生産しなければ、利益がでません。しかし、農薬を大量に使用するとやがて農地は荒れ、いずれコーヒーが生産できなくなり、困窮に陥ってしまいます。つまり、少しでも安いコーヒーを飲みたいという先進国の私たちの行動が、意図しない形で途上国の人たちの生活を苦しめている可能性があるのです。それでも、あなたは社会的な課題は「自分とは関係ねぇ」と言い続けますか?

「みんな違って、みんないい」ではすまないお話し

国籍・人種、性自認・性的指向、障害、出自、経済的格差など社会の中には多様性が存在し、残念ながらその中の特定の人たち(たとえば、移民や難民、LGBTQ+、女性、障害者、障害者、途上国の貧困者など)は偏見・差別、マイクロアグレッション、機会の喪失、人権侵害などにさらされており、「みんな違ってみんないい」ではすまない状況になっています。こうした状況に対して私たちに何ができるのか、何をすべきなのかといったことを、僕の担当する「人間多様性論」や「研究演習」ではワークやディスカッションを交えながら一緒に考えていきます。心の中で弱い立場に置かれている人たちに共感したり、差別や偏見をしないと誓うだけでは社会は変わりません。それだけでは、不平等な社会構造の維持に結果的に加担してしまっていることになってしまうのです。「完璧に何てなれないから何もしない」ではなく、出来ることから少しずつアクションを起こしていきませんか?それとも「自分だけの幸せ」を追求し続けますか?

当事者と協働する研究や実践の方法ってあるの?

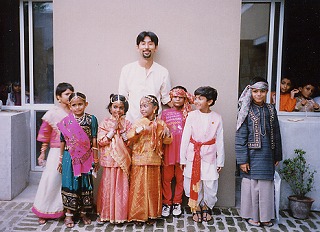

僕は、これまで研究の中で、米国で再定住を目指す難民、インドやネパールのストリートチルドレンたち、フィリピンの人身売買の被害者やゴミ山やスラムで生活する人たち、日本のLGBTQ+の人たちと関わり、抑圧や周縁化された状況の中でも前向きに生きる姿をみる機会を得てきました。こうした人たちを対象に調査をして研究論文を執筆するだけでなく、こうした状況に対して、恵まれた環境にある自分にはいったい何ができるであろうか?社会正義を達成するための研究者の役割とはなんであろうか?研究者は、社会の中で抑圧や周縁化の対象となっている人たちの人権を守ったり、社会の中の不平等に立ち向かうために何ができるのか?こうしたことを考える中で、当事者と協働して、調査を行い、その成果を状況改善のためのアクションに結びつけていくCBPR(Community-Based Participatory Research: コミュニティを基盤とする参加型リサーチ)を活用して研究するようになりました。写真やマップ作りなどを当事者として協働して行い、それをコミュニティの改善に結びつけていく手法は、僕が担当する「国際協力演習」のなかで体験的に学ぶことができます。是非、人間福祉学部の学びを活かして、「誰一人取り残されない社会」の実現のために貢献できる人間に一緒になりませんか?