研究者 19世紀後半のフランス詩が教えてくれるもの

動物学者に憧れたアウトドア派が出会った一冊の本

私は子どもの頃、動物や昆虫が大好きで、図鑑で世界の珍しい動物を見たり、近所で昆虫採集し飼い方を調べたりして、生き物の世界にワクワクしていました。当時の将来の夢は獣医か薬剤師になること。今は亡き動物学者の千石正一先生が、自身の専門の爬虫類や両生類についてテレビで楽しそうに話すのを見て、研究者にも憧れを抱きました。転機は中学生の頃。太宰治の『人間失格』を読み、ひたすら自分の内面を見つめ言葉にするという世界に衝撃を受けました。その後、色々な文学作品を読んで言葉の美しさに感銘を受けたり、お小遣いで画集を買って見入ったりするようになりました。そのうちに「なぜ古代から現代に至るまで、人は芸術作品を生み出し続けてきたのか(それがなくても生活できると言えそうなのに?)」と疑問に思い、その理由が知りたくて大学の文学部に入学しました。

フランス語の美しさ、詩の表現の面白さに感銘

私が進学した京都大学では入学前に第二外国語を選択します。高校生の頃フランス映画を観て、フランス語の音の美しさ(とフランス映画の独特の感性)が印象に残っていたので、フランス語にしました。2回生の終わりに専門分野を決定する際、ものすごく悩みましたが、自分が親しんできた日本の作家に仏文科出身が多いことを不思議に思っていたこともあり、フランス語学フランス文学専修を選びました。その後なんとなく手に取った『フランス名詩選』をめくりながら、フランス詩を音読し、対訳を読むうちに、詩の比喩の美しさやイメージの繊細さに魅了されていきました。そんな時19世紀に活躍した詩人ステファヌ・マラルメについて書かれた『マラルメの想像的宇宙』(ジャン=ピエール・リシャール著)という研究書を見つけ「詩人の想像的宇宙って何だろう」「どうしたら詩のイメージの世界を研究できるのだろう」と興味を持ち、詩の研究を始めました。

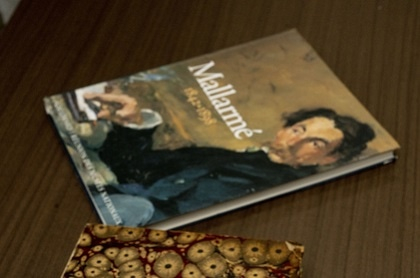

これまでのマラルメ像と作品との間のギャップが気になる

マラルメは「詩人の消失」や「言葉に主導権を渡す」などの印象的な言葉を残しており、日本では崇高かつ難解なイメージが定着しています。事実、マラルメは詩論や文明論など様々な批評を発表しており、思想家としての一面も持っています。ただ実際に彼の詩を読むと、マラルメ自身が批評で述べた内容やこれまでに形成されたマラルメのイメージとは違う面も見えてきます。私はそれらと実際の作品の間のギャップが気になり、「マラルメはどう考えていたのか」といったマラルメ像や思想よりも、「マラルメはどう書いたのか」とか「彼の詩の言葉はどのように機能しているのか」といった文体や表現の工夫、その新しさを明らかにしようと試みてきました。マラルメは交友関係が広く、画家のマネやモネ、ルノワールらとも親交がありました。また、マラルメの詩「半獣神の午後」は作曲家のドビュッシーに着想を与え、《牧神の午後への前奏曲》が生まれています。マラルメは19世紀のフランスにおける文学と芸術の豊かな関わりを見るうえでも、とても興味深い研究対象なのです。

大きな変革期を迎えた19世紀の芸術家たち

19世紀は社会のシステムが大きく変わった時代でした。前世紀末のフランス革命以降、フランスは徐々にではありますが王政を倒し民主主義を実現していきます。また産業や科学の発展が人々に物質的豊かさをもたらしました。芸術も王侯貴族など特権階級のものから市民が親しめるものとなり、芸術家の立場も大きく変わります。王侯貴族の庇護を受けたり、公的な場で作品を制作したりするのではなく、若者たちが個人の資格で美や芸術を求め、詩人や画家を志しました。当時はナポレオンの偉業をたたえるなど、従来の公的な役割を果たそうとした詩人もいましたが、今はそうした作品はほとんど読まれず、むしろボードレールやヴェルレーヌなど経済的な困難を抱えながらも自らの美学を極め才能を発揮した詩人たちの詩が読まれています。マラルメもまさにそんな時代の詩人です。既存の枠組みが変わり、混沌たる時代に生きているという点では、現代に通じるものがあるかもしれません。

言葉の観察と社会的・歴史的視点の往復から見えてくるもの

私のゼミでは近代の詩を対象に、詩の中でどのような表現が試みられているのかを研究しています。詩の観察から言葉の生み出すイメージや感覚を丁寧にとりだすとともに、詩の表現の背後にある思想や同時代の諸芸術の動向、社会的・歴史的背景も踏まえていきます。前述のように、19世紀は現代社会につながる大きな変化が起きた時代。社会の価値観や人々の生活が大きく変わる中、詩人たちはどのような新しさを求め試行錯誤したのでしょうか。詩人たちが自分の生きる時代と対話し葛藤しながら言葉の可能性を広げていく様子を、綿密なテクスト分析と社会的・歴史的背景の調査を往復しながら浮かび上がらせる。このことが私のゼミの一番の目標です。

読書感想文からの脱却と研究というスタンス—表現がどう作られているかに注目したい

文学の研究と聞いて読書感想文を思い浮かべる方もいるかもしれません。あるいは作者のメッセージや登場人物の心の動きを追う国語の設問など。しかし私が重視するのは言葉がどのように使われ、どのような効果を発揮しているのかということです。作品に対する主観的な感想や想像ではなく、確かな手がかりをもとに、言葉の働きや効果を論理的・説得的に述べるという科学的・学問的態度を大切にしています。最近、映画を短く編集した違法動画「ファスト映画」が問題になっていると聞きます。これは内容をさくっと理解したいという欲望から生まれたものだと思いますが、芸術作品の醍醐味は「内容」だけでなくむしろ「表現」にあるのではないでしょうか。芸術作品はその中にあるすべての表現を含めて一つの作品です。作品の物質的な手触りをひとつひとつ確かめながら表現の斬新さや意義を吟味することが、芸術の研究では重要だと考えています。

批判的思考は社会を変えていくうえで大事な力になる

「フランスの詩を学んで、自分の人生に役に立つのか」と感じている受験生の方もいるかもしれません。「役に立つ」とは何なのかという問題もありますが、文学研究は現代社会を生きていくうえで大事な力を養うことになると私は思っています。私たちが行っている研究では、実際に文献資料を集め、それらを読み解き、批判的思考で検証する作業を行います。これは社会の中で様々な情報を収集・吟味し、課題を発見するプロセスと同じです。フランス近代詩の研究を通して、当時のフランスや言葉の繊細さを理解するだけでなく、自分が集めた信頼できる資料・情報から客観的な議論を組み立て、他者と対話し、精度の高いオリジナルな情報を生み出す訓練をしていると言えます。そうして身に付けた力やある種のタフさは、社会の様々な問題の解決に寄与すると思いますし、端的に言って社会をよくすることにつながると考えています。さらに、フランスの社会や歴史、言葉の奥深さについての知識や経験は、人間そのものや現代社会に対する深い理解につながるでしょう。これは一生かけて育てていくことのできるものでもあります。

本のページをめくり、未知のものと出会い、自分の世界を広げて欲しい

私は大分県で生まれ育ったので、大学進学のために京都に行くこと自体おおきな冒険でした。さらにその後、フランスの大学の博士課程で研究を進め博士号を取得することになるのですが、そのこともまた、自然の中でのびのびと遊んでいた子どもの頃からすると考えられないことです。自分がいつかパリに留学し、フランス文学の研究者になるとは夢にも思っていませんでしたから。ただそのきっかけになったのは太宰治の『人間失格』やその後の読書、「芸術って何」という疑問でした。一冊の本との出会いが新たな世界をどんどん開いていくこともあるのです。これから大学に進むみなさんには、自分にとって未知のものを恐れず、自分が思っている自分というものの殻を破って、自分の世界や可能性を広げていってほしいですし、何か疑問があれば気長に追い続けてほしいです。本をめくると、自分の「いま・ここ」を一旦離れ、別の時代や別の国の様々な人・考え方と出会うことができます。その意味でも、本を読むということを大切にしてほしいと思います。