教育学部 幼児教育学コース

子どもに寄り添い、

見守る力と人間性を育む

幼児教育学コースの学び Study

幼児教育学コースでできること

幼稚園教員免許・保育士資格を取得可能

幼稚園教諭免許状と保育士資格の取得が可能なカリキュラムが編成されており、乳幼児期の教育・保育に関する高度な理論の習得と、豊富な実習科目を通じて、実践力を育成します。

人格形成の始まる乳幼児期を導く、高度な教育理論と実践力を身につける

乳幼児期は、人間形成の基礎を築く重要な時期であり、児童期へと移行する大切な成長段階でもあります。この時期を的確に捉え、子どもの視点に立って成長を見守り、援助する力、そして豊かな人間性を育むための学びを深めていきます。

学科共通の専門科目で、保幼小の視点を獲得

幼児教育学コースでは、専門教育科目に加えて、保育所・幼稚園・小学校の連携を視野に入れた学びができるよう、学科共通の専門科目も編成されています。また、キリスト教に基づく教育・保育を重視していることも、本コースのカリキュラムの大きな特徴です。

4年間の流れ

保育職・教職概論

保育職・教職に関する基礎を理解する。保育職・教職の意義および役割、職務内容(職務上の義務、およびキャリア形成などを含む)、保育職・教職全般に関する職務内容等の知識及び法制度、倫理等について学び、保育者養成の歴史から先達の偉業を確認するとともに、社会状況の変化に伴う保育・教育施策を理解し、現在の保育職・教育職に求められているものは何かということを考える。

子ども家庭福祉

子ども家庭福祉の意義及び歴史的展開過程を理解し、理念や思想、制度を学ぶとともに、今日の子ども家庭福祉におけるニーズを知る。また、子ども家庭福祉サービスと専門職としての保育士の役割や子どもの権利擁護を理解するとともに、子どもや家庭等に対する相談援助活動についても理解する。

保育内容 環境

領域「環境」のねらいと内容についての理解を深め、子どもの発達や学びの過程を踏まえて、具体的な指導場面を想定して保育を構想する力を修得することを目的とする。そのために、子どもの好奇心・探究心や科学的思考の芽生えを育む様々な方法を学び、子どもが自然環境・物的環境・社会環境と主体的に関わる際の保育者の役割を考える視点を身に付ける。

保育内容 表現Ⅰ

領域「表現」のねらいと内容、内容の取り扱いなどを理解し、子どもの発達を踏まえた様々な音楽、身体活動等の体験を通して基礎的な知識や保育場面を想定した実践力を身につけることを目的とする。また子どもの豊かな表現を支える保育について学び、創造的な表現活動へと展開する力を培う。

保育所実習Ⅰ・保育所実習Ⅱ

保育所実習Ⅰでは、保育所等での実習体験を通して、児童福祉施設である保育所等の機能と保育内容、および保育士の職務と倫理を理解する。さらに、保育士として必要な資質・能力・技術を養うことを目的とする。また、保育所実習Ⅱでは、責任実習の指導案が保育所等の短期・長期指導計画の流れにあることを理解し、乳幼児の姿の捉え方、そこから出てくるねらいや内容、保育者の援助などを具体的に学ぶ。そして保育士養成関連科目の知識、技術を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を養うことを目的とする。

教育実習D

幼稚園等での教育実習を行い、これまで学んできた理論や知識、技術を確認・応用・再構成する力を育み、幼稚園教諭としての基礎的技能を身につける。また、教職の性格と幼児教育の機能に関する総合的な理解を深め、教職への使命感をもつようになることを目的とする。

保育・教職実践演習

これまでに習得した知識・態度・技能が、幼稚園教諭・保育士として最小限必要な資質能力としていかに統合されているかを確認し、自己課題を発見することによって、幼稚園教諭・保育士としての生活を円滑にはじめることができるようになることを目的とする。幼稚園教諭・保育士としての使命感や責任感、社会性や対人関係能力、幼児理解やクラス運営、保育内容等の指導力等の観点から、ロールプレイや討論を行い、考察する。

卒業研究演習

本演習は、受講生各自が立てたリサーチクエスチョンを明らかにするために、収集したデータを分析・考察し、学術論文の執筆や効果的なプレゼンテーションに必要な能力と主体的に研究を進める姿勢を身に付けることを目的とする。

卒業研究テーマ(抜粋)

- 乳幼児期における描画の意義−自尊感情の育ちと集団の育ちに焦点を当てて−

- 映画『リトルマーメイド』のアニメ版と実写版の比較研究−ジェンダーの観点から−

- 待機児童問題の現状と課題について

- 「気になる子ども」の保護者への支援−保育所の1歳児クラスの保護者を対象として−

- 保育現場における保育者のメンタルヘルス維持に関する研究−不適切な保育と保育者が抱えるストレスの関係性−

- 服育からみた子どもにとってより良い衣服−保護者と企業へのインタビューを通してー

- 幼児期のぬいぐるみ・人形遊び経験は感情理解の発達に影響するか

- 幼児の自発的な遊びの始まりと継続を支える保育環境とは

- 国連障害者権利委員会総括所見についての一考察

- 発達障害等の配慮を必要とする子どもの保護者支援に関する一考察

- 愛着障害には安全基地が必要である-The Catcher in the Rye を題材として-

学部カリキュラム・履修モデル

進路について Career

将来の選択肢を広げる資格取得

幼児教育学コース生は「幼稚園教諭一種」「保育士資格」「特別支援学校教諭一種」をはじめ、「学校図書館司書教諭」などさまざまな資格を取得可能です。また、4年間で「幼稚園教諭一種+保育士資格」など2つの免許を取得することも可能です。

社会につながる研究 For Society

敏感な子どもたちとその家族を支える

心理生理学的研究

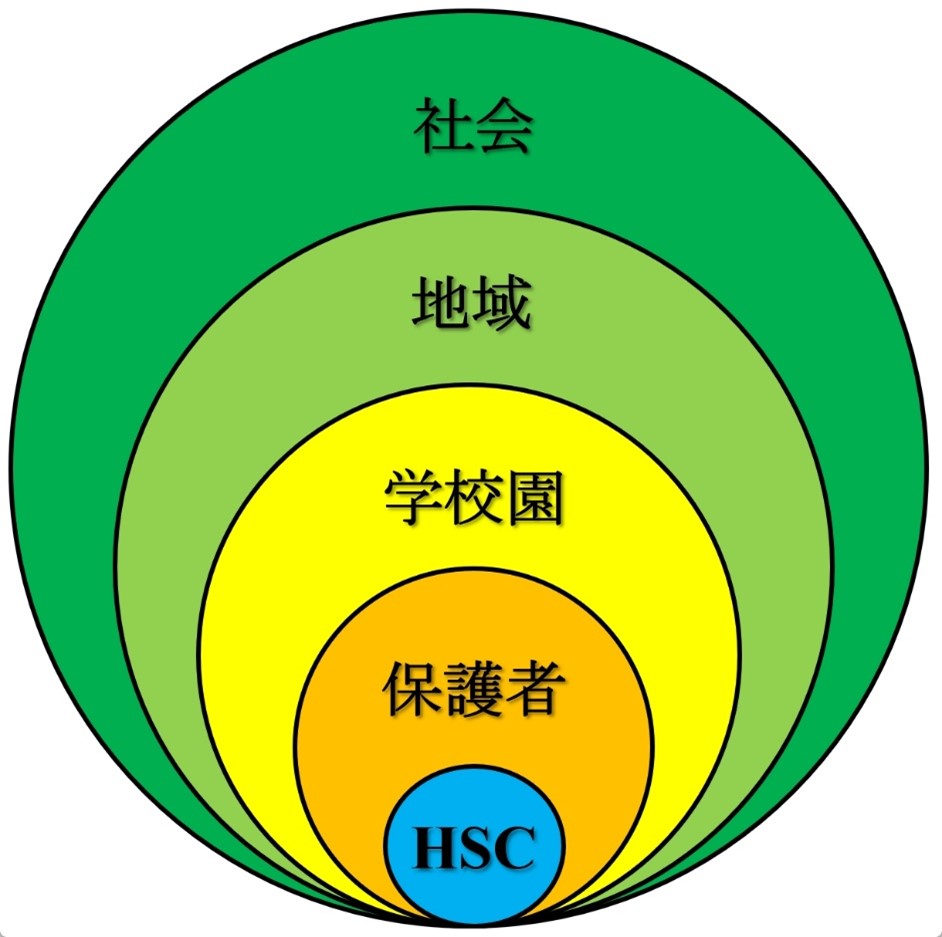

松井 学洋准教授

HSC(Highly Sensitive Child)と呼ばれる「ひといちばい敏感な子ども」について、心理的・生理的な観点から研究が進められています。HSCには「深く考える」「刺激に過敏」「共感力が高い」「ささいな変化に気づく」といった特性が見られ、これらが集団生活や学習環境での困難を引き起こすこともあります。しかし、日本ではHSCが病気や障害とは認定されておらず、しばしば「気にしすぎ」として片付けられてしまう現状があります。このような社会的理解の乏しさが、本人のみならず保護者にも心理的な負担を与えています。そこで本研究では、自律神経機能の測定を通してHSCの敏感さを客観的に評価する試みに挑戦。加えて、HSCとその家族を支援する実践的な活動として、オンライン勉強会の開催や相談支援の仕組みづくりにも力を注いでいます。

全国に広がるHSC勉強会

学び合いを通じて、HSCを理解し支える風土を築く

HSCに対する理解促進と支援のあり方を探る場として、2021年より年4回、「HSC勉強会」をオンラインで開催しています。全国から保護者や教員、当事者が参加し、講演とグループトークを通じてHSCの特徴や関わり方について学び合っています。講演では、HSCの特性を持つ本学の学生が自身の体験を語り、学校生活や家庭での困りごと、それに対する支援の効果などを具体的に紹介。グループトークでは、大学教員のほか、公認心理師や精神保健福祉士がファシリテーターとして入り、家庭や学校での対応策を話し合います。HSCへの理解を促進し、社会全体で支え合う風土を広げることが、この活動の目標です。