教育学部

教育科学

コース

学校・家庭・社会を

つなぐ視点で、

教育の課題解決に挑む

教育科学コースの学び Study

教育科学コースでできること

教育の本質や理論について体系的に深究する

「教育とは何か」「人間の成長や発達にはどのような意味があるのか」「学校は本当に子どもの成長を促しているのか」「よい教員とは何か」といった、教育の本質に関わる問いに向き合います。

教育の現場が抱える課題に、理論と実践で挑む

いじめ、学力格差、子どもの貧困など、現代の教育現場の多様な課題に対して、学校・家庭・社会といった幅広い視点から捉え、解決に向けた考察を深めていきます。卒業後は、小・中・高等学校の教員をはじめ、教育研究機関や一般企業など、さまざまな分野での活躍が期待されます。

教育の基礎から実践まで、幅広い学びを展開

教育学や心理学の基礎的な学びを土台に、学校教育をはじめとする多様な教育現場での実践を深めていきます。特に、特別支援教育や教育相談といった分野における実践・実習を通じて、教育について多角的かつ実践的に学ぶことができます。

4年間の流れ

教育科学入門

教育科学の全体像をつかむことをねらいとする。教育科学は、実践力の基盤となる人間形成と教育に関する理論を、科学的に考察し、検証することを主たる課題としている。その対象領域は広く、人間形成の意義、理念、方法だけでなく、社会や文化のあり方にも及んでいる。教育と文化と社会に関する基礎的な理解をもち、教育の現状と課題について多様な観点と研究方法を提示することが、本講義の目的である。

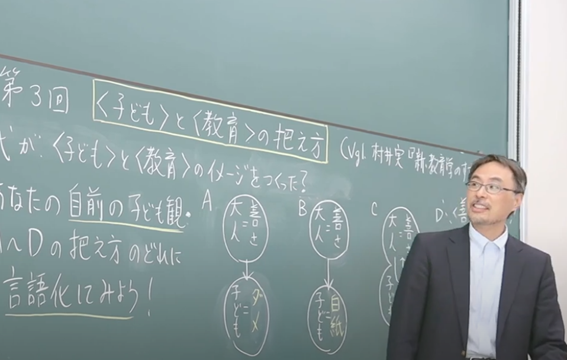

人間形成論

ヒトが「人間」として「形成」されていくとは、いったいどのようなことを意味するのか。本授業の目的は、人が成熟していく過程とそこに含まれる意味について、多面的に考えるための手がかりを提供することである。「人間形成」について考えるためには、「人間とは何か」、「形成とは何か」、という問いにも向き合わなければなりません。「人間」と「動物」は何が違うのか、「形成」と「成長」は同じなのか。このような問いに対して、教育学の知見を参照しながら学習します。

社会・地理歴史科教育法

中学校社会科・高等学校地理歴史科で育てるべき生徒像を明らかにし、その実現に向け、教科・科目の目標、カリキュラムおよび内容構成、授業づくり、学習評価等の基礎的事項について学修する。また、地理的内容、歴史的内容を中心とした模擬授業を行い、授業力の向上を目指す。

英語科教育法

英語教育で用いられる主な教授法、指導法や技術を学び、中学校および高等学校の英語教師として必要な英語教育の基本的知識と授業実践力を身につけることを目的とする。具体的には、1. 外国語教育における基礎知識と実践的な教授法を習得する、2. 効果的な授業計画と授業内の活動を作成する、3. 模擬授業を実践することを、到達目標とする。

西洋教育史

現代のわが国および世界が形成されてきた歴史についての理解を深め、民主的・平和的な国家の一員として、主体的に思考し、生きるために必要な自覚と資質を養うことを目的とする。市民革命期以後の西洋社会における教育思想と教育制度の展開を追う。近代的な国家の出現と公教育制度が整備された過程を理解すること、そして、近代的な教育制度が抱えている問題点を指摘して教育改革を試みた新教育運動の成果と残された課題を考察することをとおして、現代史として、今日の教育を批判的にとらえることができるようになることを期待する。

教育相談論

育児・教育現場における子どもおよび養育者、そして教員が向き合うことになる課題を、「心の発達と適応」という視点から理解し、家庭や学校を取り巻く現代の社会環境をふまえた包括的な支援・指導方法についての基礎的知識を身につけることを目的とする。

教育実習A

本科目は、中学校1種免許状のみ取得希望者および中学校1種免許状・高等学校1種免許状取得希望者の必修科目である。教職の性格と学校教育の機能に関する理解と教員としての基本的資質を形成することを目的とする。

卒業研究演習

卒業論文の執筆に向けて、具体的な指導を行う。論文の構成、章立て、から始まり、問題設定と結論部分の連関など、具体的な論文の構想を練ったうえで、執筆作業を継続するための視点を学びとることを目的とする。

卒業研究テーマ(抜粋)

- いじめ問題から学ぶ人と社会のあり方−菅野盾樹「いじめー学級の人間学」を手掛かりに−

- 明治期から現在に至る日本の新聞に対する言論統制と新聞の在り方

- 子どもの成長発達と音楽教育、保育者や教師の支援の在り方

- 中等教育における英語科教育と社会で求められる「英語力」の差異の研究

- ふるさと教育が公教育に果たす役割と効果的な授業実践に関する研究

- 地方自治体におけるバイオマス資源を用いた循環型社会形成に向けた取り組みについて−岡山県真庭市を事例として−

- 居場所事業から学ぶ居心地の良い学校・学級づくり

- 現代青年の容姿に対する悩みと不安の検討−青年期の発達的特徴とルッキズムの視点から−

- 「校則」の何が理不尽であるのか

- 国連障害者権利委員会総括所見についての一考察

- 発達障害等の配慮を必要とする子どもの保護者支援に関する一考察

- 愛着障害には安全基地が必要である-The Catcher in the Rye を題材として-

学部カリキュラム・履修モデル

進路について Career

将来の選択肢を広げる資格取得

教育科学コース生は「小学校教諭一種」「中学校教諭一種(社会)(英語)」「高等学校教諭一種(地理歴史)(公民)(英語)」をはじめ、「学校図書館司書教諭」などさまざまな資格を取得可能です。また、4年間で2つの免許を取得することも可能です。

社会につながる研究 For Society

ごみ問題の地域差を読み解き、持続可能な社会に近づく

波江 彰彦准教授

人文地理学の視点から、地域ごとのごみ問題に着目した研究を行っています。各地域で生み出されるごみには特有の傾向があり、その背景には文化、地理、社会構造などが複雑に絡み合っています。こうした地域差に注目し、フィールドワークやデータ分析を通じて、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の実施状況やごみ問題の要因を解明。全国的な制度だけでは解決しづらい地域固有の課題を明らかにしています。さらに、近年はSDGsへの関心の高まりや、離島地域との関わりを通して、「持続可能な地域とは何か」を問い直す視点も導入。学術的な研究にとどまらず、地域社会との協働を重視した活動を展開しています。また、ESD(Education for Sustainable Development/持続可能な開発のための教育)の観点から、環境教育の教材や探究学習プログラムの開発にも取り組んでいます。

島根県・隠岐の島町との連携

実践的な研究で離島のごみ問題解決に寄与

島根県・隠岐の島町と連携し、地域固有のごみ問題の解決に向けた調査と実践を進めています。隠岐の島町では、1人あたりのごみ排出量が多く、リサイクル率の低さが長年の課題となっていました。町と共同で実施したアンケート調査の結果を踏まえ、町の審議会に参画し、地域の関係者と協働して「第二次隠岐の島町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の策定を実現。2023年4月から制度が見直され、新たなごみ政策がスタートしています。さらに、小学校で使用する副読本「ごみをださない隠岐の島町を目指して」の作成にも取り組み、2024年度からの授業で導入。教育と行政の枠を越えた協働によって、地域に根ざした環境改善が進められています。