触媒有機反応化学研究室

環境調和性が高く、持続可能な社会構築に貢献する 新しい触媒有機反応の開発を目指します。

研究テーマ

有機化合物と有機反応開発

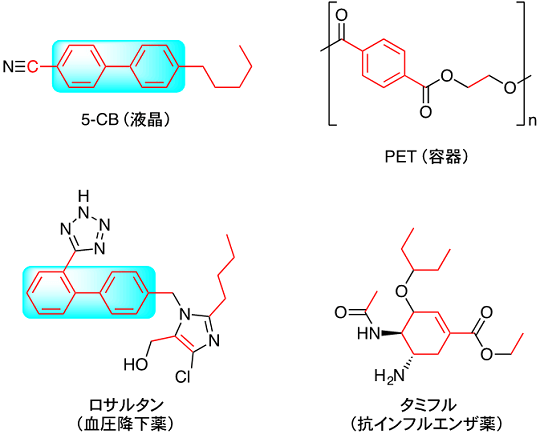

私たちの身の回りには、あらゆる有機化合物が満ち溢れています。例えば、5-CB(液晶)、PET(容器)、ロサルタン(血圧降下薬)、タミフル(抗インフルエンザ薬)が挙げられます。日常生活からこれらが無くなった世界を想像してみてください。その世界には、テレビもパソコンもスマートフォンもありません。病気も治せません。有機化合物が如何に生活を豊かにしてくれているのかが判ります。有機合成化学の世界では、様々な有機化合物が、様々な反応を利用することで創り上げられてきました。しかし、利用できる反応が限られてしまうと合成できる有機化合物も限られてしまいます。有機反応開発の分野は、新しい有機化学反応を開発し提供することによって、利用できる反応の幅を広げ、重要な有機化合物の合成に貢献することで、私たちの生活を豊かにします。

具体的な研究活動

私たちはこんな研究をしています!

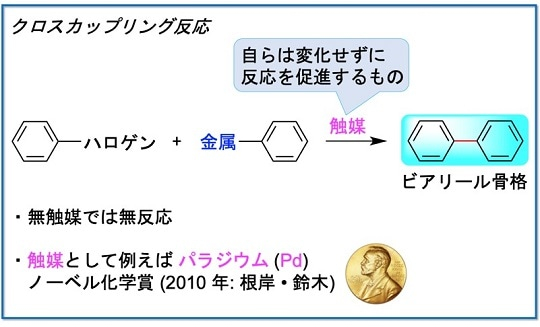

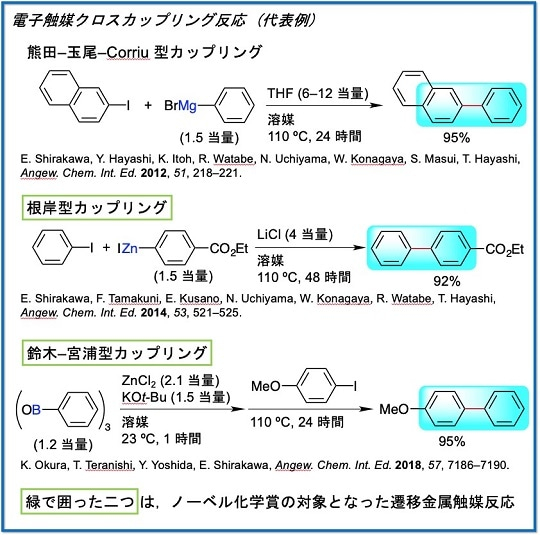

触媒が拓く炭素-炭素結合形成反応

有機化合物の基本骨格は、炭素–炭素結合で形作られています。したがって、炭素–炭素結合(上図の赤色の結合)を形成させる反応の開発は非常に重要です。特に、ベンゼン環同士を結合させる反応は、貴重なビアリール骨格を構築できますが、非常に難しいものでした(上記に示した化合物の中にも、ビアリール骨格を含むものがあります)。そこで,触媒という自らは変化せずに反応を促進するものを用いることで、新しい炭素–炭素結合形成反応が開発されてきました。例えば、ハロゲン化アリールとアリール金属化合物のクロスカップリング反応は、パラジウムのような遷移金属を触媒に用いることで進行します(右図)。根岸カップリングと鈴木–宮浦カップリングには、パラジウム触媒を効果的に利用したことが認められて、「2010 年ノーベル化学賞」が授与されています。このことからも、有機合成化学における触媒の価値は非常に高いものであることが判ります。

電子触媒クロスカップリング反応

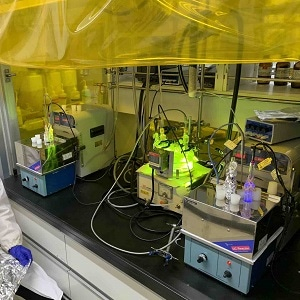

遷移金属触媒を利用すればベンゼン環同士を結合させることができますが、遷移金属は存在量に限りがあり高価であることに加え、反応混合物から含有金属を取り除くことが難しいという問題があります。医薬品製造においては、遷移金属による毒性の影響が大きいですが、遷移金属触媒を用いなければ遷移金属の残存量を調べる必要さえありません。一方、白川研究室では、遷移金属触媒なしでは進行しないとされていた炭素–炭素結合形成反応を、遷移金属を用いない手法で次々に実現してきました。ここでは、遷移金属の代わりに電子が触媒として働くので、私たちはこれを電子触媒クロスカップリング反応と呼んでいます。白川研究室では、電子触媒クロスカップリング反応によって、ビアリール骨格以外にも、アルケニルアレーンやアルキニルアレーンといった炭素骨格を構築することに成功していますが、様々な骨格を簡単に構築できる、より汎用性の高い新規電子触媒系の開発を目指しています。

研究室の雰囲気

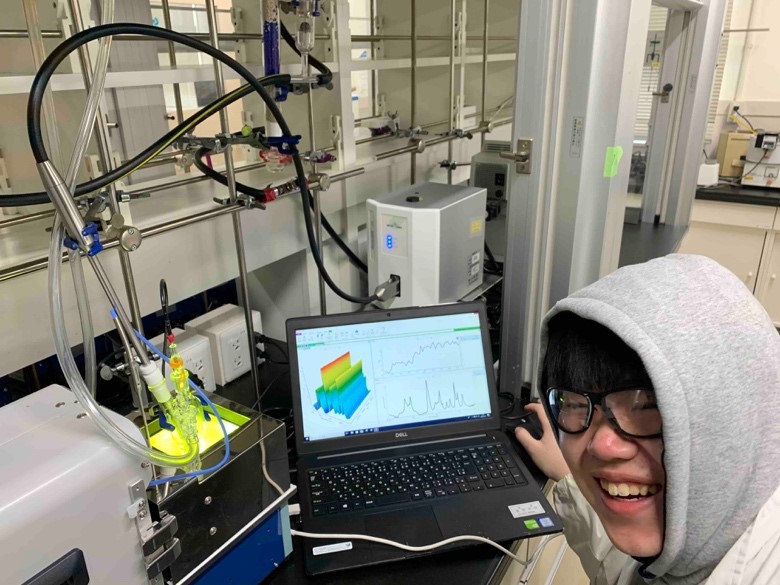

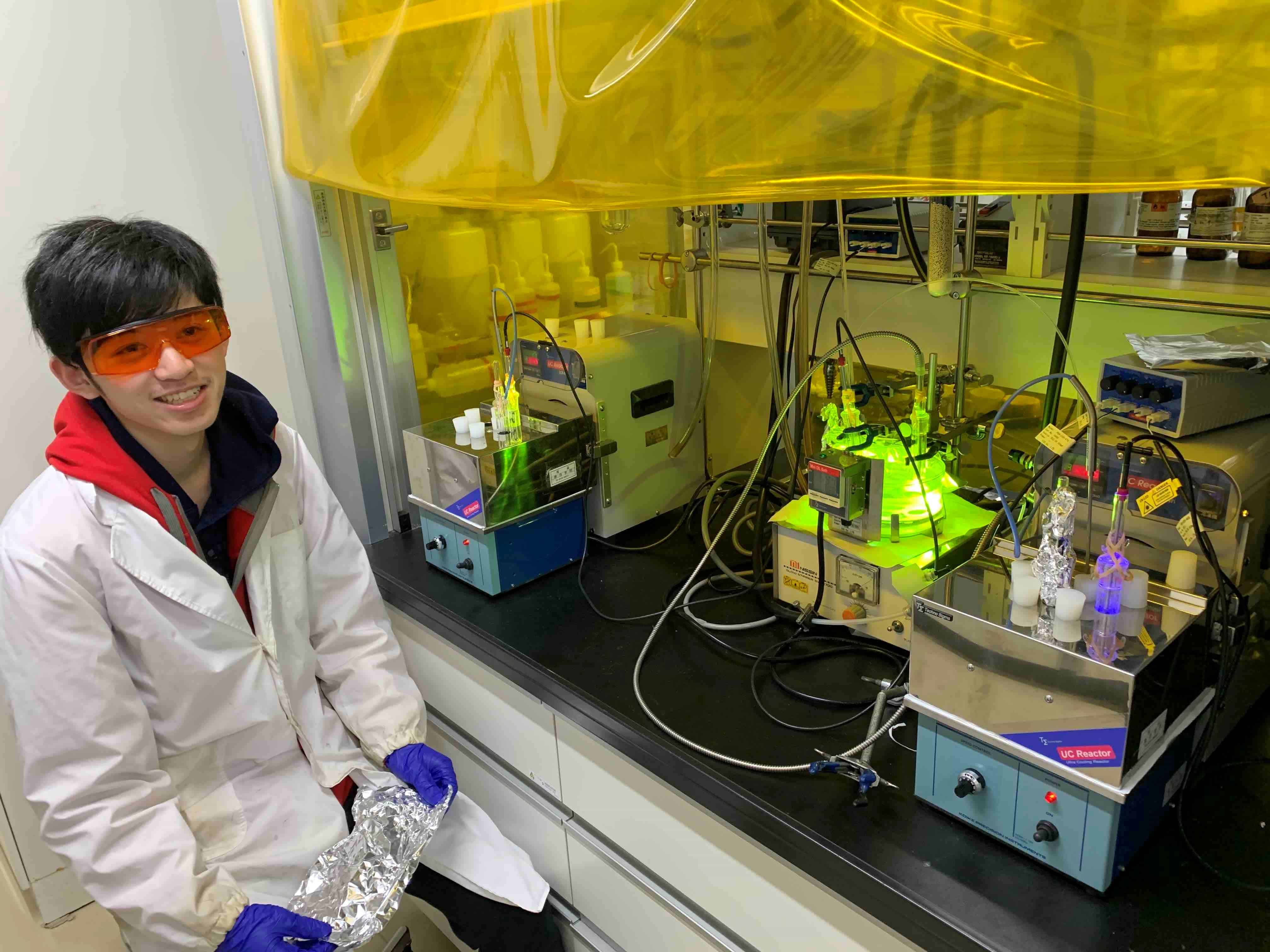

研究において、日常的にディスカッションできる環境はとても大切です。白川研究室では、いつでも誰とでも気軽にディスカッションできます。先生と学生・学生同士がコミュニケーションを取りながら、毎日、有意義な研究生活を送っています。