オープンセミナー(公開講座)

2025年度 後期オープンセミナー

≪受講料無料≫ 申込み:8月25日(月)10:00~

西宮上ケ原キャンパス講座・神戸三田キャンパス講座とも、ご好評につき受付を締め切りました。

関西学院大学のオープンセミナーは、広く学外の一般市民の皆様を対象として、毎年春と秋に実施されている無料公開講座です。この歴史あるセミナーは、全国の大学の公開講座の中でも古くから開講しており、1970年にまでさかのぼります。大学の開放的な視点から、広く市民の皆様を迎え入れ、共に学ぶことを目的として、生涯学習プログラムの先駆けとしてスタートしました。

現在は、前期と後期ごとに「西宮上ケ原キャンパス講座」と「神戸三田キャンパス講座」として開催されており、多くの市民の方々にご受講いただいています。2025年度も昨年度に引き続き、全面対面講座として開催されます。ひとつのシリーズにつき3回の講座(テーマ)が実施され、テーマについてご理解をより深めていただくため、原則3回ともご受講いただくことを推奨しております。

定員になり次第、受付を終了いたしますのでお早めにお申込みください。

※チラシはクリックすると拡大します。

西宮上ケ原キャンパス講座 [西宮市、宝塚市教育委員会 後援]

Ⅰ. シリーズ名:キリスト教と戦争の記憶と想起

□定員400名 ※定員になり次第締め切ります(先着順) ご好評につき受付を締め切りました。

| 開催日時 | テーマ・講師 | 場所 |

| 10月18日(土) 10:00~12:00 |

新約聖書における和解の思想

|

関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス [B号館(予定)] |

| 11月15日(土) 10:00~12:00 |

神戸の女性キリスト者、座古愛子から見た戦争

|

|

| 12月6日(土) 10:00~12:00 |

ドイツの戦災遺構としての教会一警告と和解のシンボル

|

〇 淺野 淳博 講師(新約聖書における和解の思想) ■講義概要・プロフィール■

○講義概要

「キリスト教と戦争の記憶と想起」と題するシリーズの第一回として、新約聖書において平和の創造がいかに語られているかを説明します。今回はとくに使徒パウロの「和解」という概念について概観します。「和解」という概念は新約聖書においてパウロに特徴的なものです。私たちはこの概念を旧約聖書の伝統の延長にあって、パウロがいかに展開させたかを考えます。そして基本的には神と人とのあいだの和解という概念が、〈この社会において人はいかに平和の創造に関与するか〉という問いに対して方向性を示している点について考察します。

○参考文献

- 浅野淳博「パウロの『和解』主題」、左近豊編『聖書における和解の思想』(青山学院大学総合研究所叢書;日本キリスト教団出版局、2025年)

〇淺野 淳博(あさの あつひろ)

関西学院大学神学部教授。

2003年にオックスフォード大学で哲学博士号取得。主要著書にCommunity-Identity Construction in Galatians (T&T Clark, 2005)、『ガラテヤ共同体のアイデンティティ形成』(講談社、2012年)、『NTJ新約聖書注解ガラテヤ書簡』(日本キリスト教団出版局、2017年)、『死と命のメタファ』(新教出版社、2023年)、『新約聖書の時代』(教文館、2024年)等。

〇 岩野 祐介 講師(神戸の女性キリスト者、座古愛子から見た戦争) ■講義概要・プロフィール■

○講義概要

19世紀終わりから20世紀にかけての神戸で活躍した女性キリスト者座古愛子による日露戦争に関する記録をもとに、キリスト者が戦争をどのようにとらえていたか、また戦争がいかなる影響を一般庶民層にあたえたか、確認し考えてみたいと思います。座古愛子は知名度こそ低いですが、障がいを負いながら信徒伝道に携わった興味深い人物です。男性中心、牧師・神学者など指導者中心に描かれてきた日本キリスト教史を再考する意味もあると考えています。

○参考文献

- 岩野祐介「座古愛子のキリスト教理解と信徒伝道」現代キリスト教思想研究会編『アジア・キリスト教・多元性』第10号、2012年3月)

- 岩野祐介「座古愛子のキリスト教理解と信徒伝道・続―― 座古愛子の後期著作 ――」現代キリスト教思想研究会編『アジア・キリスト教・多元性』第11号、2013年3月)

〇岩野 祐介(いわの ゆうすけ)

関西学院大学神学部教授。

1971年愛知県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)取得。専門は日本キリスト教史、日本キリスト教思想史。著書に『無教会としての教会 内村鑑三における「個人・信仰共同体・社会」』(2013、教文館)「日本キリスト教思想史における暴力理解 内村鑑三の暴力論」、飯野・樋口編著『暴力をめぐる哲学』(晃洋書房、2019年)他。

〇 小田部 進ー 講師(ドイツの戦災遺構としての教会一警告と和解のシンボル) ■講義概要・プロフィール■

○講義概要

日本で第二次世界大戦の戦災遺構と言えば、原爆ドームをすぐに思い浮かべることでしょう。ドイツでは、都市のシンボル的存在であったキリスト教の大聖堂の廃墟が戦災遺構として保存されている例が少なくありません。また、それらは「警告碑」という名称で呼ばれ、現在と未来に警笛を鳴らす場所となっています。本講義では、ドイツの戦災遺構としての教会建築を取りあげ、その成立のプロセスや警告碑としての位置づけ、そこに見られる和解のシンボルなどについて紹介し、戦災の想起のあり方について考えてみたいと思います。

○参考文献

- アライダ・アスマン、安川晴基訳『想起の文化 ― 忘却から対話へ』岩波書店、2019年

- 関西学院大学神学部編『災害とキリスト教』(関西学院大学神学部ブックレット第15巻)キリスト新聞社、2023年

- 関西学院キリスト教と文化研究センター編『戦争の記憶と想起 ― 平和への警告とその継承』キリスト新聞社、2025年

〇小田部 進ー(こたべ しんいち)

関西学院大学神学部教授。

広島生まれ。関西学院大学神学研究科前期課程修了、ミュンヘン大学プロテスタント神学部博士課程修了、博士(神学)。玉川大学文学部教授を経て、2019年度より現職。専門は歴史神学です。主に宗教改革以降のキリスト教の歴史と思想についての研究を行っています。近年、ドイツのキリスト教と戦争の記憶と想起のあり方に関心を持ち、現地の記念碑(警告碑)についての調査及び歴史的考察なども行っています。

※定員になり次第、受付を終了いたします(先着順)。

※申込画面の「受講にあたって」をご一読のうえ、申込専用ページよりお申込みください。

▶注意事項

- 社会状況に鑑み、定員の増減や、急遽、講座を中止・休講とすることがあります。

<ご案内>

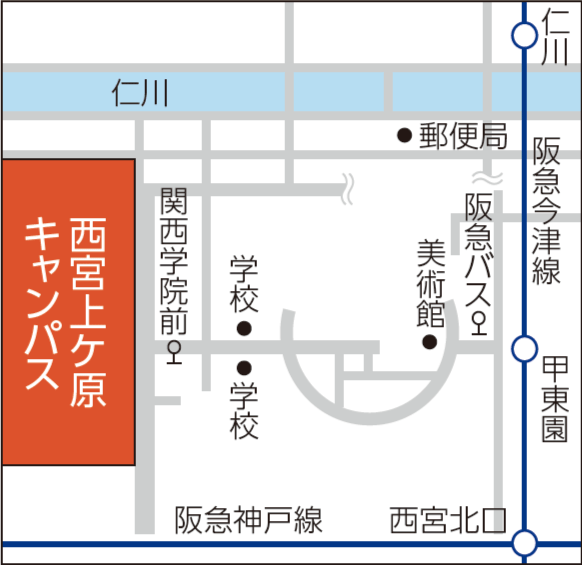

西宮上ケ原キャンパスへのアクセス

住所:西宮市上ケ原一番町1-155

電車の場合:阪急神戸線「西宮北口駅」で今津線に乗り換え「甲東園駅」下車、徒歩12分またはバス5分。

「仁川駅」下車、徒歩12分。

神戸三田キャンパス講座 [三田市 共催]

Ⅱ. シリーズ名:刑罰を考える

□定員180名 ※定員になり次第締め切ります(先着順) ご好評につき受付を締め切りました。

| 開催日時 | テーマ・講師 | 場所 |

| 10月4日(土) 10:30~12:30 |

法制度としての刑罰について

|

三田キッピ―モール6F 三田市まちづくり協働センター 多目的ホール |

| 11月1日(土) 10:30~12:30 |

拘禁刑と刑務所での処遇

|

|

| 11月29日(土) 10:30~12:30 |

犯罪や非行への様々な対応

|

〇 中村 悠人 講師(シリーズ名:刑罰を考える) ■講義概要・プロフィール■

○講義概要

ニュース等でよく見聞きする刑罰のことについて皆さんはどのようなイメージをもっているでしょうか。悪いことに対する報いでしょうか。天罰や私刑(リンチ)とは何が違うのでしょうか。本年6月1日から「拘禁刑」が行われるようになったことは知っていても、実際にどのようなことが行われているのでしょうか。現在の刑罰は、刑法という法制度における法的な制裁と位置付けられています。刑罰という法的制裁は、どのようにそしてどの範囲で許されることになるのでしょうか。そして、犯罪に対しては、刑罰という対応しか想定され得ないのでしょうか。このようなことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

○参考文献

- 甘利航司編『刑事政策へのいざない』日本評論社、2025年 (特に第1章および第2章)

○中村 悠人(なかむら ゆうと)

関西学院大学司法研究科教授。

立命館大学大学院で博士(法学)学位取得後、東京経済大学現代法学部専任講師、准教授、関西学院大学司法研究科准教授を経て、現在、関西学院大学司法研究科教授。2024年アウクスブルク大学法学部客員研究員。専門は刑事法で、刑罰論、責任論、自由と責任が主な研究テーマである。

※定員になり次第、受付を終了いたします(先着順)。

※申込画面の「受講にあたって」をご一読のうえ、申込専用ページよりお申込みください。

▶注意事項

- 社会状況に鑑み、定員の増減や、急遽、講座を中止・休講とすることがあります。

<ご案内>

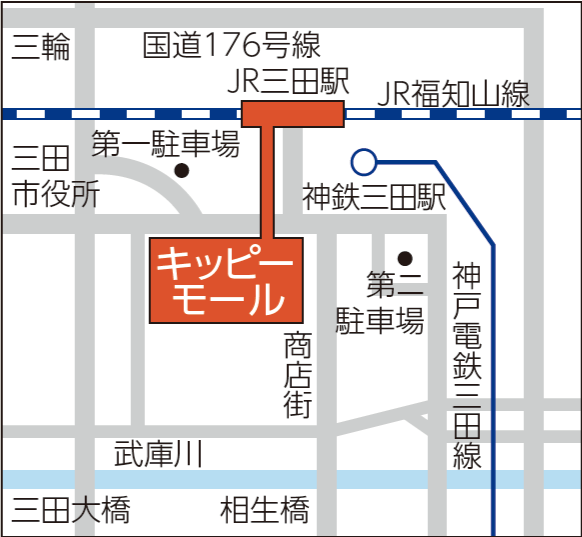

三田KIPPY MALL(キッピ―モール)へのアクセス

*住所:三田市駅前町2番1号

- 電車の場合:JR福知山線「三田駅」または神戸電鉄三田線・公園都市線「三田駅」徒歩1分

- 車の場合:中国自動車道・六甲北有料道路神戸三田ICより約10分

お問い合わせ

教務機構事務部 生涯学習課

西宮上ケ原キャンパス(G号館1階)

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

TEL: 0798-54-6180