特色(前期課程・後期課程)

概要

言語コミュニケーション文化研究科とは?

言語コミュニケーションを言語・文化・教育面から横断的に研究

言語と文化の両面から人と社会にアプローチする新たな学問領域「言語コミュニケーション文化学」の構築を目指し、本研究科では、言葉や文化の壁を越えて互いの力を分かち合い、高い志をもって未来を創造するグローバル化の時代の担い手となる人材を育成します。

『英語の関学』が開設した独立研究科

創立以来の言語教育の伝統を生かし今日的課題に向き合う

現代社会は政治・経済・文化・環境・科学などのあらゆる分野において、もはや地球レベルの協力と情報交換がなければ、問題に対処することができません。そのために異文化間のコミュニケーションをいかに円滑に行うかが今日的課題となっており、そのなかでも言語の果たす役割は非常に重要です。言語はどの言語であっても、その民族や文化に深く根ざしているため、ある言語を理解するということは、言語そのものの構造のみならず、それと密接に結びついた文化を理解することにほかなりません。したがって、真の言語コミュニケーションの成立には個々の言語とその背景にある文化の組織的な研究がなければなりません。このような使命を果たすため、2001年4月に大学院独立研究科「言語コミュニケーション文化研究科」が開設され、引き続き2003年4月には博士(後期)課程も開設されました。なお、言語コミュニケーション文化研究科開設の背景には、1889年の本学院創立以来、英語の運用能力が高い卒業生を各界に輩出し続けて “英語の関学”と称されてきた伝統があります。その優れた言語教育の伝統を復活させ、持続、発展させているのが本学言語教育研究センターで、そこで蓄積した知識やメソッドが、その延長線上にある言語コミュニケーション文化研究科にも生かされています。

言語コミュニケーションを柱に言語と文化を先進的・横断的・総合的に研究

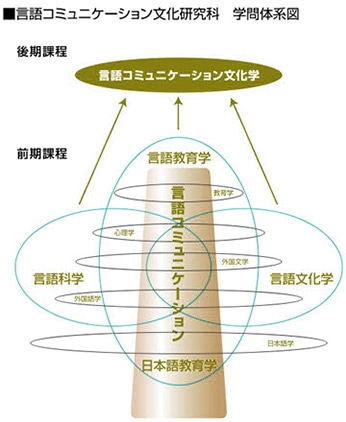

前期課程では、言語コミュニケーションを柱に、既存の外国文学、外国語学、心理学、教育学、日本語学、さらに本学の特長であるキリスト教学などの専門研究を取り込み、言語科学、言語文化学、言語教育学、日本語教育学という4つの研究領域を設定し、研究を行います。

そして、後期課程では、新たな時代の社会要請に応える学問領域、「言語コミュニケーション文化学」の深化・発展を目指し、その理論的基盤を整備し、さらに実践して研究成果を世に問う人材を養成します。

前期課程

4つのコースと4つの領域、8つのプログラムを設置しています。

4つのコース

- 修士論文コース

- 課題研究コース

- スターリング大学ダブルディグリーコース

- 英語教員対象1年制修士学位コース

4つの領域

- 言語科学領域

- 言語教育学領域

- 言語文化学領域

- 日本語教育学領域

8つのプログラム

- 言語科学プログラム

- 地域文化研究

- 多言語多文化学際

- 映像演劇文化プログラム

- 言語教育学プログラム

- プロフェッショナル

- アカデミックプログラム

- 日本学ダブルディグリープログラム(※)

※日本語教育学領域(日本学ダブルディグリープログラム)は、海外交流協定校特別学生入学者専用。一般入試等での選択不可。

【4コース別】領域、プログラムの組合せ

修士論文コース(4つの領域と8つのプログラム)

| 領域 | プログラム |

|---|---|

| 言語科学領域 | 言語科学プログラム |

| 言語教育学領域 | 言語教育学プログラム |

| 言語文化学領域 | 地域文化研究プログラム |

| 多言語多文化学際プログラム | |

| 映像演劇文化プログラム | |

| 日本語教育学領域 | プロフェッショナルプログラム |

| アカデミックプログラム | |

| 日本学ダブルディグリープログラム |

課題研究コース(2つの領域と2つのプログラム)

| 領域 | プログラム |

|---|---|

| 言語科学領域 | 言語科学プログラム |

| 言語教育学領域 | 言語教育学プログラム |

スターリング大学ダブルディグリーコース

(2つの領域と2つのプログラム)

| 領域 | プログラム |

|---|---|

| 言語科学領域 | 言語科学プログラム |

| 言語教育学領域 | 言語教育学プログラム |

英語教員対象一年制修士学位コース

(1つの領域と1つのプログラム)

| 領域 | プログラム |

|---|---|

| 言語教育学領域 | 言語教育学プログラム |

後期課程

個人指導、集団指導で手厚くサポート

言語教育、異文化理解、第二言語習得、心理言語学、対照言語学、社会言語学、会話分析など、言語と文化が深く関わりあう領域を専門とする研究者を輩出しています。

言語によるコミュニケーションの過程とその獲得を

人間の言語と文化の根本に立ち返って、総合的に解明

今日の地球的規模で情報化と国際化が高度に進み、ボーダレスなグローバリゼーションが進行する中で、人間対人間の現実の言語コミュニケーションは国際化、多様化しつつあります。このような言語コミュニケーションでは、言語科学、言語文化学、言語教育学、日本語教育学の四つの領域を総合し、統合した展望を持たないと対処できない事態が生じてくる可能性があります。

本研究科後期課程は、このような21世紀を生きる人間にとってますますその重要性が高まる、言語によるコミュニケーションの過程とその獲得を、個別に研究対象とすることから脱却して、人間の言語と文化の根本に立ち返って、総合的に解明しようとするものです。

「言語コミュニケーション文化学」の探究

人間の持つ言語コミュニケーション能力の理論的解明を目指すあらたな学問領域として、言語科学、言語文化学、言語教育学、日本語教育学の四領域を統合し「言語コミュニケーション文化学」に発展させます。そして、その理論的基盤を整備し、さらに実践して研究成果を世に問い、「言語コミュニケーション文化学」を探求します。

研究指導

後期課程では、指導教員が実施する個人指導の「個別研究指導」と、指導教員を含む3名の教員によって構成されるアドバイザリー・コミッティが実施する集団指導の「リサーチセミナー」の2つによる研究指導が行われます。

個別研究指導

指導教員による研究演習です。学生による研究の経過報告と指導教員によるコメントや助言を中心に、週に1回、3年間にわたって指導し、博士論文の作成を進めます。専門的な研究指導を行うとともに、課程修了後、言語コミュニケーション文化の専門研究者として独り立ちするために、文献・資料の 収集方法、論文作成方法などの技術的側面の指導から研究に対する姿勢まで全般にわたって指導します。

リサーチセミナー

集団指導体制によって実施されるセミナーです。言語科学、言語文化学、言語教育学、日本語教育学の4領域を統合した言語コミュニケーション文化の観点から横断的、総合的に各自の研究を推進し、課程修了後、研究者として自立して研究を遂行していく能力を身に付けることを目標とします。セミナーは、指導教員を含む3名の教員からなるアドバイザリー・コミッティが担当し、毎月1回、学生による研究内容の報告を中心に行われます。なお、本セミナーは研究科内で原則として公開とし、アドバイザリー・コミッティ以外の他の研究科教員及び院生にも開かれています。